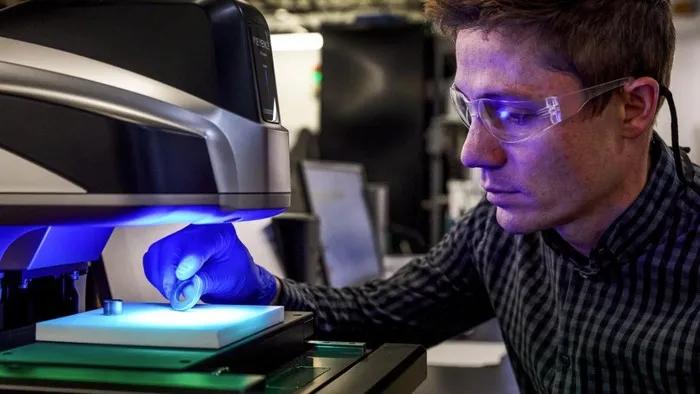

美国又在异想天开!美媒称已找到“稀土卡脖子”解药,华裔科学家完善“氮化铁”技术,中国再不卖就来不及了! 当地时间22日,美国福克斯新闻报道,明尼苏达大学华裔教授王建平已完善氮化铁磁体技术,这种不用稀土的新材料将让世界彻底摆脱中国“卡脖子”。消息一出,不少西方媒体立刻跟进炒作,仿佛找到了破解稀土困局的万能钥匙。 要理解这场风波的来龙去脉,得先看清稀土磁铁的江湖地位。被称为“永磁王”的钕铁硼磁铁,磁能积是普通铁氧体磁铁的5-12倍,能吸起自身重量640倍的重物,从新能源汽车电机到核磁共振仪,从风力发电机到导弹制导系统,处处都离不开它的身影 。 而中国掌控着全球90%的稀土加工产能,这种压倒性优势让美国如芒在背,难怪会对“无稀土替代技术”如此渴求。美媒对氮化铁磁体的描述堪称完美:磁性超越所有中国产品,耐高温性能更优,原料只需随处可见的铁和氮,完全避开中国垄断的稀土供应链。 福克斯新闻甚至给特朗普政府支招,要拿出中国建立稀土产业的决心,砸下数千亿美元推动商业化。这番话听起来慷慨激昂,却经不起细究——如果氮化铁真有这么神奇,为何从1950年代被发现至今,七十多年都没能走出实验室? 答案藏在材料本身的致命缺陷里。氮化铁有个天生短板:温度稍高就容易氧化,一氧化就会退磁。这可不是小问题,新能源汽车电机工作温度常超过100摄氏度,风力发电机机舱温度波动更大,在这些关键领域,氮化铁磁体根本经不起实战考验。 更值得玩味的是技术突破者王建平的双重身份。他不仅是大学教授,还是一家氮化铁生产公司的老板。这家公司去年刚宣布建生产线时,就拿到了美国能源部和通用电气超过1亿美元投资。 但当时王建平自己也承认,这种材料批量制造难度极大,保持永久磁化需要复杂化学手段,年产能1吨的目标至今遥遥无期 。一边拿政府补贴,一边宣称技术成熟,这样的操作难免让人想起“画饼充饥”的典故。 对比中美稀土产业的发展历程,更能看清这场技术炒作的本质。中国从稀土资源大国到产业强国,花了整整三十年时间,从矿山开采到冶炼分离,从材料制备到器件应用,构建起全产业链优势。 而美国现在寄望的氮化铁技术,连实验室到工厂的转化关都没过,就敢吹嘘“颠覆格局”,未免太急于求成。美媒报道中一句话不经意间暴露了真实意图:“中国可能会通过低价倾销稀土产品,将氮化铁扼杀于摇篮之中。” 这话听起来像是提防,实则更像试探——当氮化铁还只是“空中楼阁”时,就急着给中国扣上“倾销”帽子,本质上是想逼中国继续低价供应稀土。毕竟现在美国面临的尴尬处境是:新能源汽车和风电产业蓬勃发展,对稀土磁铁需求激增,自己的加工产能却严重不足,只能眼睁睁看着中国掌握定价权。 再看看所谓“性能超越”的说法有多站不住脚。目前商用钕铁硼磁体的磁能积已达50MGOe,而氮化铁磁体实验室数据最高才勉强达到30MGOe 。更别说稀土永磁材料还在不断升级,美国埃姆斯实验室早就开发出用铈替代 dysprosium 的技术,成本降低20-40%,高温性能反而更优 。 这些实实在在的技术进步,比虚无缥缈的“颠覆神话”靠谱得多。产业界的反应也很能说明问题。通用电气虽然投资了氮化铁项目,但自家风电设备用的依然是中国产钕铁硼磁体。 特斯拉上海工厂的电机生产线,更是全套采用稀土永磁方案。企业用脚投票的背后,是市场经济最朴素的逻辑:成熟可靠的技术永远比画饼充饥的概念更受欢迎。毕竟工厂不能等,生产线不能停,在商言商,谁也不会拿巨额投资去赌一个还在实验室阶段的技术。 回顾历史,类似的“替代技术神话”在美国不止上演过一次。当年中国限制稀土出口时,美国就炒作过钕铁硼无稀土化、稀土回收技术突破等概念,最终都不了了之。 根本原因在于稀土永磁材料的不可替代性——它的磁性能、稳定性和成本平衡,是其他材料难以企及的。就像古语说的“巧妇难为无米之炊”,在现有技术体系下,脱离稀土谈高性能磁铁,多少有点异想天开。 中国稀土产业当年攻克这些难关,靠的是一代又一代工程师的积累,靠的是数以千计企业的协同创新,而不是一两篇论文或几次媒体炒作就能一蹴而就。这场风波更像是一堂生动的产业课:核心技术突破从来没有捷径可走。 中国从稀土资源大国成长为技术强国,用了三十年时间深耕细作;美国要想摆脱依赖,要么踏踏实实补全稀土产业链,要么就耐心等待真正的技术革命。想靠一个尚不成熟的氮化铁技术就“弯道超车”,恐怕只会重蹈“欲速则不达”的覆辙。 说到底,氮化铁磁体的炒作更像是美国稀土焦虑症的又一次发作。当中国在稀土全产业链构筑起坚实壁垒,任何试图绕过稀土的努力都显得格外迫切。但技术发展有其客观规律,市场选择自有其理性逻辑。竟真金不怕火炼,真技术也从来不需要靠炒作续命。