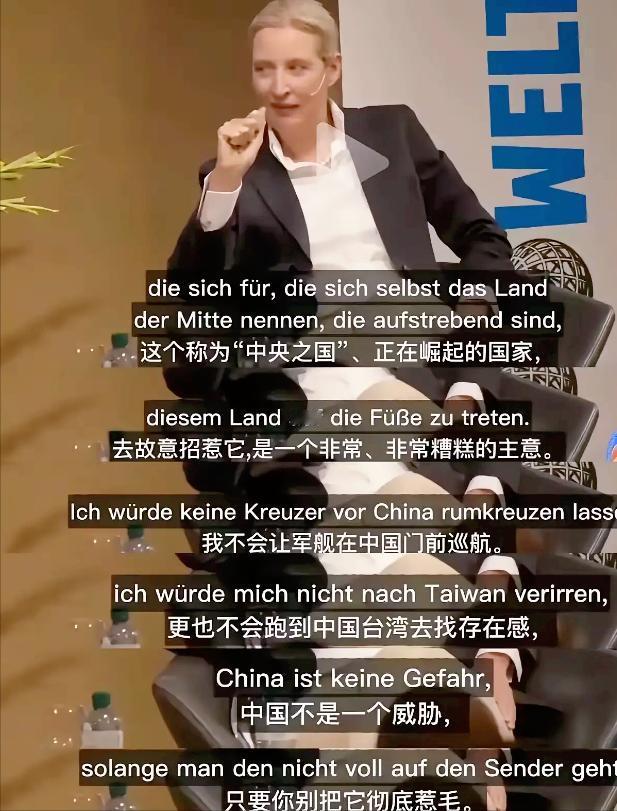

德国女议员魏德尔曾在采访中说了大实话:我不会让军舰在中国门前巡航,更不会跑到中国台湾去找存在感,中国不是威胁,只要你不去惹恼他,那就是没事! 身为议员的魏德尔最近在多个场合公开表态,中国不是威胁,唯一的前提是不要挑衅它。 这番话迅速引起了西方政界和媒体的广泛关注。 她甚至明确表示,不会支持德国军舰在中国门前巡航,更不赞成北约在台湾海峡的军事存在。 这些观点直接挑战了西方一贯的对华态度,尤其是在美国推动全球围堵中国的背景下,魏德尔的立场显得尤为鲜明和不寻常。 魏德尔的这番话,显然与很多西方政客的言辞大相径庭。 自从特朗普政府以来,美国与中国的对抗愈演愈烈,许多西方国家在美国的引导下,也对中国抱有戒心,甚至在军事、经济等多领域采取了对抗的姿态。 然而,魏德尔不以此为基础,她指出,除非主动去挑衅中国,否则中国从来不会主动制造问题。 在她看来,很多西方国家与中国的冲突,并不是因为中国本身的威胁,而是某些政治人物为了迎合美国的战略意图,做出不理智的举动,最终让普通百姓为这种政治博弈埋单。 魏德尔的这番言论,反映出一种深思熟虑的观点。 在她看来,德国与中国之间的贸易合作关系极其重要,中国是德国的最大贸易伙伴,双方的商业往来早已超越了简单的外交博弈。 尤其是德国的汽车和机械制造业,深深依赖于中国市场的庞大需求。 如果德国与中国的关系破裂,德国普通民众可能面临的直接后果就是物价上涨、失业率上升,甚至是社会的不稳定。 而如果继续听从美国的指挥,参与围堵中国,不仅会失去市场机会,还可能因此丧失与世界最大经济体之一的合作空间。 在这些言辞背后,魏德尔的观点不仅仅是对当前西方对华政策的反思,更是对全球化时代国家间经济联系的深刻洞察。 中国已经不仅仅是一个“新兴的经济体”,而是全球产业链中的重要一环,很多西方国家,尤其是德国,已经难以脱离中国市场的依赖。 对中国的敌意和封锁,不仅对中国无益,对欧洲和德国本身更是自损其利。 魏德尔的观点不仅挑战了西方主流政治的对华态度,更揭示了西方某些国家政客在处理国际关系时的短视。 西方的“价值观外交”,曾经是他们自信的核心,但在面对中国这样一个在全球事务中愈发重要的国家时,是否还适用就值得深思。 特别是中国提出的“一带一路”倡议,它为150多个国家带来了经济合作的机会,促进了全球基础设施建设和贸易自由化。 这种“合作共赢”的理念,不仅得到了发展中国家的响应,也逐渐引起了欧洲国家的重视。 对于德国而言,魏德尔的言论也是对德国政府在外交政策上独立性的呼唤。 近年来,德国的外交政策在很大程度上受制于美国,特别是在对华政策上,德国几乎总是紧随美国的步伐。 然而,德国的企业界,尤其是汽车、机械制造等行业,显然不希望看到与中国的合作关系破裂。 魏德尔的表态虽然并不完全代表德国政府的立场,但她的声音却无疑代表了德国民间对当前对华政策的不满。 越来越多的德国人开始意识到,与中国的合作不仅仅是经济上的需要,更是维护德国未来竞争力的关键。 通过魏德尔的言论,我们也能看出一些欧洲国家在处理中美关系时的困惑。 美国的对华政策以竞争为主,尤其是在特朗普政府时期,围绕中国的围堵战略几乎影响到了全球的外交格局。 欧洲的部分国家,在面对美国的压力时,选择站在对抗中国的一方,然而这种策略并不一定能够为欧洲带来好处,反而可能损害欧洲自身的经济和社会稳定。 德国应该如何在中美两国的博弈中找到自己的立足点,这是当前德国外交面临的一个重要问题。 魏德尔的言论无疑为这一问题提供了一个思考的角度。 德国需要重新审视自己与中国的关系,在保护自己国家利益的同时,避免被卷入大国博弈的漩涡。 魏德尔的观点提出了一种新的可能性,那就是在全球化的时代,各国之间的合作比对抗更为重要。 在全球经济紧密相连的今天,国家间的敌对行为不仅不能解决问题,反而会带来更多的麻烦。 魏德尔对中国的态度,实际上反映了她对全球化与国际合作的深刻理解。 我们希望,更多的国家能够像她一样,跳出意识形态的框架,理性地看待国际关系,推动真正的合作共赢。 国家间应更多寻求合作而非对抗,只有在相互尊重的基础上,各国才能在全球化的大潮中共同前行。