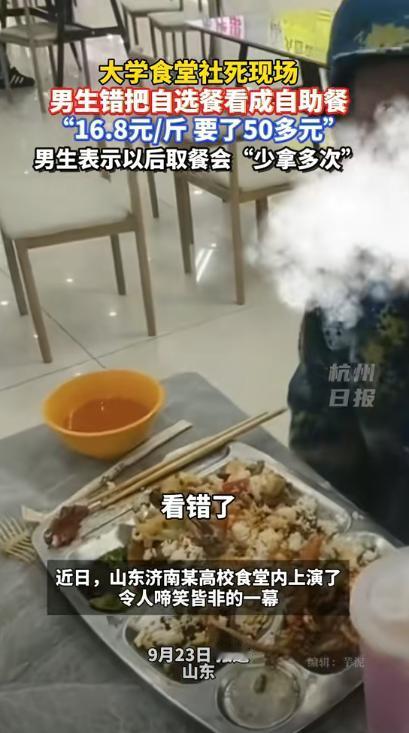

近日,山东一位男学生体育训练后去食堂就餐,误将“自选餐”看成“自助餐”,打了3斤饭菜,盘里饭菜都堆成山了,结帐时大吃一惊,16.8元1斤,一共付了55元。因为装在盘里的饭菜都混在一起了,也没办法退回去了,只有硬着头皮结帐。 这个开学伊始,校园的每个角落仿佛都充满了新鲜和活力,刚刚脱下迷彩服的学生们迎来了他们期待已久的平常日子。 烈日下站了一个上午的他,饿得前胸贴后背。当他走进学校食堂时,扑面而来的饭菜香气让他肚子里的馋虫彻底苏醒了。 眼前的自选区摆满了各类菜肴:金黄酥脆的炸鸡腿、软糯入味的红烧肉、还沾着油亮汤汁的青菜,他光是看着就恨不得将这些美味通通收入餐盘中。 但抬眼望去,窗口上方挂着“16.8元”的价格标签,他脑子里自然而然地将这个数字与“自助餐”联系到一起,这估计就是“随便装,统一价格”的意思吧? 怀着这种“误解”,他端起餐盘就开始如愿以偿地大快朵颐地挑选。他挑了一样又一样,有些菜甚至叠加成了“小山包”。 等他觉得“差不多可以饱餐一顿”之后,才拿着他的“劳动成果”,迈着轻快的步伐走向收银台。 可他的笑容却在听到最终的价格时迅速僵住,毕竟此次消费“55元”。学生一时愣住了,张了张嘴,却什么都没说。 他原本期待的“15块饱吃自助”变成了超出预算许多的“55块自选餐”,身上的现金彻底不够,而餐盘中已经混在一起的各种饭菜根本无法退回。 男生无奈之下,只能靠排队的好心同学帮忙凑齐了餐费。在这样的状况下,他端着满满一盘饭菜坐回了座位,胃口却一点也提不起劲来。 这弄错规则的乌龙事件让他只匆匆吃了几口,剩下的饭菜不得不打着“浪费”的标签被倒进了厨余桶中。 而就在那一刻,他似乎也意识到了这一误会带来的问题:不仅让自己交了一笔“冤枉钱”,更浪费了不必要的餐食。 这段“小插曲”很快被同学拍下并发到了网上。与大家想象中可能出现的吐槽不同,这则消息迅速引来了大量网友的讨论和热议。而网友们的态度却远不仅限于一场单纯的玩笑。 一些人分享了自己的“学生时代社死经历”:有人第一次扫码骑车却忘了关锁,“1块钱骑成了10块的长途”;也有人在参与篮球比赛时意外把队友的球衣穿反…… 另外,也有人吐槽男生的行为太过粗心,并直接将批判点对准浪费粮食。“无论是误会还是贪得没看清规则,最后一大盘没吃完,那都是不可饶恕的浪费!”这名网友的话,不仅仅是对事件负责人的一次提醒,更像是对全社会呼吁杜绝浪费的新信号。 但随着网友话题的细化,越来越多人发现另一层问题:一些高校食堂的标识并不够清晰,才导致了学生容易出现误会。 比如很多自选区的价格标注仅是“16.8元/斤”,而“每斤”往往只是用小字标在角落处,新人稍不注意就很容易看错,将其当成“按人收费”的自助餐。从“看不清”到“误会规则”,这样的情况似乎在学生圈早已不是第一次发生。 不过值得一提的是,事件的主角,也就是那个被结账价格“狠狠教育了一次”的男生,后来将自己的故事发到了社交平台,提醒其他新生在走进食堂时要多留心注视周围的提示。 更有意思的是,他在帖子末尾自嘲道:“55块钱不仅买了这3斤饭菜,还让我记住了一个终身不能忘记的规则:看得清楚,吃得明白。” 这句看似轻松搞笑的话,却在隐隐地提醒着大家:日常生活中,我们很多时候可能会因为疏忽或懒得细读规则,而为此付出与期望完全不成正比的结局。 毕竟无论在做任何选择之前,仔细了解相关的限制条件,应当成为“成年人打怪升级”的基本技能。 55元的午餐故事,本身或许简单得就像一场校园里的嬉笑场面,但回头来看,这则事件却象征了一种对“细节”的考验。 正如“自选”和“自助”仅有一字之差,但内涵却截然不同,毕竟一种规则是让你“按斤称量”,另一种则是“一次性支付且不加额外负担”。社会上许多事情,同样暗含了这种看似细微却影响重大差异,稍有不慎,就容易导致结果的天壤之别。 对于从此踏上各类独立生活道路的大学新生们,从学会看清食堂的标价规则,到独自决定规划学习时间与日常开销,每一步或许都显得前所未有重要。因为这些“微缩日常”,往往集中展现了人们对细节的态度。 55块钱不止买了3斤饭菜,更在无形中给许多人上了一堂关于“看清规则”的课程。这虽然只是一场校园里的误会,却包含了许多值得反思的意义:敬畏细节、尊重规则的重要性,以及如何避免无法挽回的浪费行为的发生。 回到大故事本身,它不仅是新生小插曲,也是对更多人生活智慧和习惯的启示。无论是面对食堂窗口的字眼,还是未来生活中的每个选择,都需要我们更加细心、冷静地发现规则与路径之间的隐形逻辑。 与此同时,每个微小的规则背后都应径从“为人考量”的细心温暖作为保障,而不是“谁看不懂谁吃亏”。 主要信息来源:观海新闻--2025.09.24