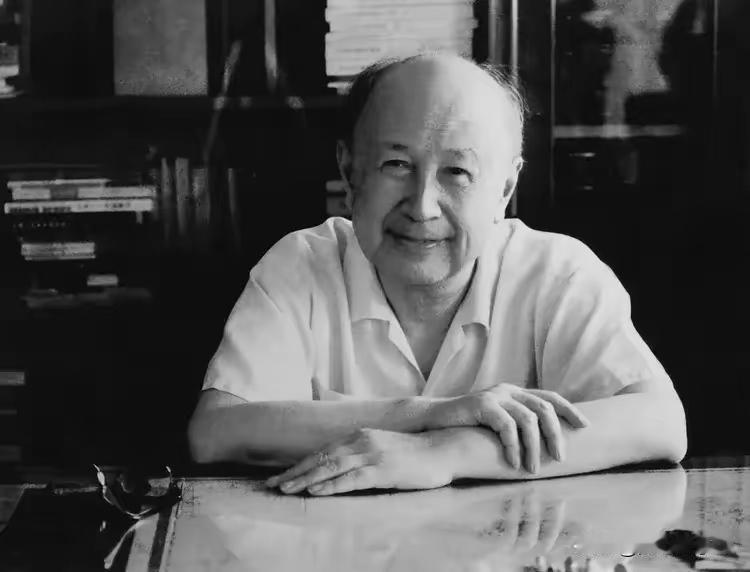

从1979年至1986年,钱学森先生连续3次拒绝美国!连中央领导出面劝都不行!钱先生坚持:“我是被驱逐出境的,今生绝不再去美国。” 1979年初春的北京,寒意未尽。此时的中美关系刚刚解冻,国内一场科技春潮正在悄然涌动。 就在这个关口,一封来自美国加州理工学院的正式邀请函,被送到了中国科学院办公厅,专门寄给一个人,钱学森。 这位中国“两弹一星”元勋,彼时已是中国科学院资深院士、国防高层顾问、航天事业奠基人。 美国人说,他们愿意授予他“杰出校友”的荣誉,邀请他重返母校,再看看曾经生活十几年的地方。 可这封函件,被钱学森轻轻地放回了桌上。他摇了摇头:“不回了。” 这不是一句简单的拒绝。这句话背后,是一个科学家对历史记忆的坚守,是一个中华儿女面对伤痕的沉默抗争。 1955年,钱学森在美国被非法软禁整整五年后,辗转回到祖国。那一年,美国国务院的文件上写着清清楚楚的四个字:“驱逐出境”。 对一位顶尖科学家而言,这不仅是行政处分,更是人格羞辱、信任崩塌。钱学森不曾忘,也不愿忘。 而这,正是他日后屡次拒绝赴美的根源。 1979年,是第一次试探。加州理工学院派人联络中国科学院,希望邀请钱学森重访母校,授予他荣誉称号。 负责人言之恳切,甚至表示愿意派专机接送,费用全包。但钱学森只是婉言谢绝,没有多说一句。 1985年,美国政府试图将“荣誉”升级。那一年,美国总统科技顾问乔治·基沃思来到北京,特地拜访了中国国家科委主任宋健。 他郑重其事地传达了一项“迟来的歉意”:美国政府承认,在麦卡锡时期对钱学森等科学家的处理“确有不当”,与当年被剥夺安全许可的“原子弹之父”奥本海默情况类似。 他们提出两个方案:一是邀请钱学森访问美国,由总统亲自为其颁发国家级勋章;二是若其坚持不去美国,则派出美国科学院院长普雷斯来华授奖。 这份诚意,已是外交层面的“最高规格”。但钱学森的回答依然坚定:“不去。”这一次,他不再沉默。他明确表示:“这是美国佬耍滑头,我不会上当。” 他向上级部门汇报时更直言:“美国政府如果不公开给我平反,今生今世,我绝不会再踏上美国国土。”语气平稳,却字字如铁。 消息传开后,甚至惊动了中央高层。时任中共中央总书记胡耀邦亲自找他谈话。 胡耀邦态度诚恳,语重心长:“几十年前的事,就过去算了。你是国家栋梁,现在国家需要你出面推动中美科技交流。”他希望,钱学森能以大局为重。 但钱学森依旧摇头。他没有回避政治,也没有回避历史。他说:“我回国的事很复杂,在目前这种情况下,我不宜出访美国。” 他并不是激进者,也不是固执己见的人,但在这件事上,他有自己的底线。 “我是被他们驱逐出境的。如果现在再回去,岂不等于承认他们当年的做法是对的?这不是我个人的事,这是原则问题。” 这不是一句口号,而是他一生信仰的体现。他始终认为,一个真正的马克思主义者,是不能背叛人民的,是不能走回头路的。 他对荣誉并不排斥,但前提是,这份荣誉建立在真相与尊严之上。 1986年,美国国内的华人科学家协会再次尝试为他颁奖。这一次,是南加州华人科学家工程师协会。他们强调:“这是纯粹的民间荣誉,与美国政府无关。” 但钱学森仍选择了拒绝。他说:“荣誉不在奖章,而在人民的肯定。我为中国做了点事,中国人民认可我,这就足够了。” 一直到1989年,美国纽约举办的国际科技交流大会再次提出为他颁奖,他依旧未予回应。 那年,他已是78岁高龄。没有人能再劝动他,也没有人再提起让他“重回美国”的话题。 从1979年到1986年,整整八年,美国人三次出手,不惜动用国家力量,也未能动摇一位科学家对历史的坚持。 有些人说:“他太固执了。”但更多的人明白,钱学森不是拒绝美国,而是拒绝以荣誉之名掩盖曾经的历史。 他是要让世人记住,曾经有一个国家,以“国家安全”为名,迫害了一位无辜的科学家;也要让后人知道,中国的科学脊梁,不靠洋人的奖章撑起,而靠信仰、尊严与无悔的信念。 如果说,1955年,他克服千难万险,只为回报祖国;那么1979年后,他三次拒绝美国,则是为了不让历史被篡改,不让真相被包装成“和解”。 钱学森曾说:“我从1935年就立志要为中国做事。美国政府当年不让我走,是他们的错。现在让我回去,是他们的事,我不感兴趣。” 信息来源: 《美国人曾说钱学森抵得上5个海军陆战师,这位科学家为何不愿再去美国》——上观新闻