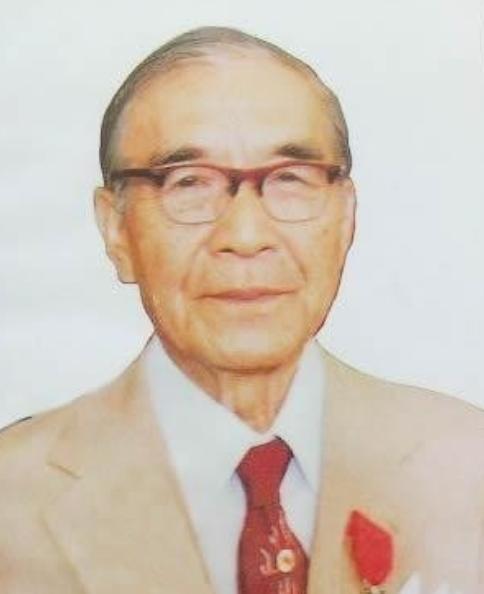

1988年上海,86岁的名医邝安堃娶年仅23岁的小保姆,4年后逝世,哪曾想,留下的遗嘱更是让人震惊不已! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 邝安堃1902年出生于广东,青年时期便展现出非凡的才智与毅力,他先在国内完成基础教育,随后远赴法国深造。 在巴黎大学医学院的学习岁月里,他凭借扎实的功底和不懈的勤奋,1932年获得医学博士学位,成为中国第一位获得法国医学博士头衔的人,法国政府授予他骑士勋章,既是对他学术成就的认可,也代表了对中国医学人才的鼓励。 回国后,他在上海瑞金医院及震旦大学医学院任职,长期致力于内科学和内分泌学的研究,他的学术成果丰硕,既有亚洲首例原发性醛固酮增多症的成功诊治,也有关于系统性红斑狼疮与结节性动脉炎的前瞻性研究。 在中国医院的内科分科制度尚未成形的年代,他便推动大内科的专业化分组,这一举措深刻影响了后来的医院管理模式,几十年间,他发表论文两百余篇,主编多部专著,培养了数代学生,是中国内科学领域当之无愧的奠基人之一。 然而学术上的成就并未能抵消晚年生活中的孤独,他的妻子在七十年代病逝,留下他与两个儿子,长子旅居海外,次子虽在上海,却因工作繁忙极少探望。 直到1987年,家人为解决生活上的困境,请来一位年仅二十多岁的年轻女子朱菊仙照料起居,她来自农村,学历不高,但性格勤恳,处事细心。 在长期的相处中,她不仅承担了家务,还逐渐介入老教授的学术日常,比如帮忙整理医学笔记,学习基本的医学常识,这样的贴心关照让邝安堃的生活明显改善,精神状态也有了转变。 转折出现在1988年,这一年已年届八十六岁的邝安堃决定与朱菊仙结婚,这一决定在家中引发轩然大波,两个儿子坚决反对,认为此举不仅违背常理,更会带来巨大的社会压力,他们担心父亲被利用,愤怒之下甚至放言要断绝关系。 可邝安堃态度坚决,不顾外界质疑,坚持走进婚姻登记处,消息传出后,社会舆论迅速发酵,邻里与媒体皆议论纷纷,有人认为这是老人在暮年追求陪伴的自然选择,也有人坚称年轻女子的动机并不单纯。 婚姻的选择直接牵动了财产的归属,邝安堃在生命最后几年起草了遗嘱,明确表示将全部遗产,包括位于上海的住宅、境外物业、存款和珍贵医学典籍,悉数留给妻子朱菊仙。 这样的安排使得子女完全被排除在外,遗嘱公布后,邝家子女立即提起诉讼,指控继母存在诱导甚至伪造行为,案件闹上法庭,社会各界亦高度关注。 法院在审理中调取了公证处的录像与笔迹鉴定,确认遗嘱确系本人意愿,最终判决其效力成立,多年后,邝家子女依然数次提出上诉,甚至指责朱菊仙在晚年照料中存在过失,但因缺乏有力证据,法院一再驳回。 令人意想不到的是,继承巨额遗产后的朱菊仙,并没有沉溺于享乐,相反,她选择将资金用于公益与学术传承。 上世纪九十年代,她捐资设立医学基金,帮助贫困患者和年轻学子;自费出版邝安堃的医学著作,将版税悉数捐赠医院;同时她报考夜校,学习中医学,并通过执业医师考试,在社区医院为普通患者看诊。 她将部分不动产的收益用于慈善,设立助学金,延续已故丈夫“医者仁心”的理念,这一系列举动逐渐扭转了社会对她的质疑,从最初的非议,到后来的赞许,媒体开始以“传承者”的身份来报道她。 回顾邝安堃的人生,他在医学领域的地位毋庸置疑,是推动中国内科学发展的中流砥柱,但他晚年的婚姻选择与遗产安排,却将私人生活与社会争议紧紧纠缠在一起。 这段经历不仅关乎一个家庭的裂痕与修复,更折射出社会对老年婚姻自由与财产分配的复杂态度,人们既看到了爱情与陪伴的力量,也对可能存在的利益驱动保持警惕。 今天再度回望这段历史,人们依旧难以给出唯一的答案,是孤独老人对真情的渴望,还是一场因利益而起的结合? 无论如何,邝安堃留下的不只是学术成果和医学基金,更是一道延伸至法律与伦理的开放性课题,他的一生因此更加复杂、立体,也更具现实意义。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:解放日报——不顾家人反对与保姆结婚 老翁遗产赠少妻引纷争