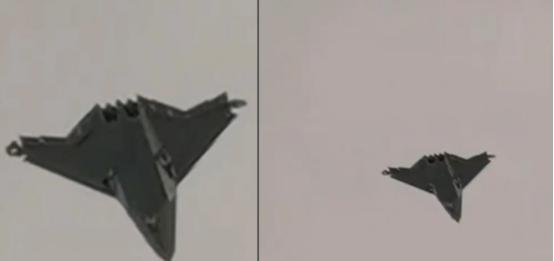

歼-50再次低空试飞,照片中这一细节,透露出恐怖的研发实力 日前,有网民拍摄到了正在试飞阶段的“北六代”歼-50战机低空掠过天空的照片,这次试飞高度比较低,能看到更多的机身细节,但可以看到歼-50翼尖作动面的细节,还有这点细节让人“细思极恐”。和去年底试飞的歼-50不同(图2),这次的歼-50机头没有空速管(图3),由此可以判断,该机很有可能已有多架原型机。 空速管这东西看着简单,却是战机的“空气感知触角”。它能测飞行速度、高度还有气流方向,这些数据直接关系到飞行安全,没有这些数据,飞行员根本没法正常操控飞机。但这东西有个大问题,金属做的,会强烈反射雷达波,就像给隐身战机留了个 “破绽”,特别影响隐身效果。所以新款战机研发时,早期试飞会装着它收集基础数据,等其他感知系统成熟了,能替代它的功能,就会拆掉,这是战机研发进入中后期的标志。 歼 - 50 这次拆空速管,最惊人的是速度。歼 - 20 从首飞到拆空速管用了 3 年,歼 - 35 花了 8 年,而歼 - 50 去年年底才首飞,到现在也就 9 个月就完成了这一步。能这么快,不是瞎赶进度,是因为核心技术和零部件全靠自己造了。以前造战机,微型传感器得进口,人家给啥参数就用啥,供货还慢;电脑模拟测试得用国外软件,人家卡脖子就没法干活;连做雷达罩的复合材料都得从国外买,等大半年才能到货。 现在不一样了,歼 - 50 用的传感器是国内工厂造的,参数不合适能马上改;模拟测试用的是咱们自己研发的软件,不用看别人脸色;复合材料国内能批量生产,想要多少有多少,不用再等零件,研发自然就快了。 除了空速管,座舱的细节也说明问题。之前国外一直猜歼 - 50 是无人机,说咱们是虚张声势,但照片里能清楚看到机身侧面有个和曲线融合的 “气泡” 型座舱,玻璃在阳光下还反光,这就证实了它是有人驾驶的。这种座舱比歼 - 36 的 “嵌入式” 座舱视野更好,而且座舱盖很长,说不定能坐两个人,一个开飞机,一个指挥无人机群作战,这正是未来空战需要的能力,说明咱们设计的时候就想到了实战中的协同作战需求。 起落架的设计也藏着信息。歼 - 50 的前轮是双轮,后轮却是单轮,这和歼 - 20、歼 - 35 的后轮设计一样。懂行的都知道,起落架的样式直接关系战机的最大起飞重量,要是重量特别大,后轮肯定得加固成更结实的样式。歼 - 50 这样的设计,说明它的起飞重量不会比歼 - 20 高太多,是侧重灵活作战的机型,刚好和歼 - 36 那种重型六代机形成搭配,这也能看出咱们六代机研发是有整体规划的,不是盲目跟风造机型。 再看气动和动力设计,歼 - 50 没有尾翼,用的是特殊的兰姆达机翼,机翼末端还有可动的控制面,低空飞行时这些翼面能灵活调节,应对复杂的气流,这说明它的飞控系统已经很成熟,能处理低空飞行的复杂情况。尾部用的是二维矢量喷嘴,不是看着更先进的三维的,这其实是务实的选择。因为它没有尾翼,操控主要靠翼尖和机翼的控制面,要是再加三维矢量喷嘴,操控难度会特别大,反而不实用。这种设计既能让战机做出 “落叶飘” 之类的高难度动作,又能通过扁平的喷嘴形状增强隐身效果,连俄罗斯都开始学这种技术思路了。 还有些细节能看出隐身和探测能力。机身线条特别流畅,翼身融合得很好,接缝处处理得很精细,应该是用了新一代的隐身涂层,雷达反射信号能降到很低。机头下方有明显的光电探测窗口,长长的雷达罩里装的肯定是有源相控阵雷达,这种雷达探测距离远,还能同时跟踪多个目标,结合机腹的弹舱,既能隐蔽接近敌人,又能在几百公里外就发现目标,低空突防的能力很强。 更关键的是,歼 - 50 现在已经进入常态化试飞了,还可能有好几架原型机同时测试,有的测气动性能,有的测航电系统,有的测隐身效果,这样多线并行能大大缩短研发时间。按照以前的经验,拆了空速管之后,接下来就是定型测试和量产准备,有消息说 2030 年前列装部队问题不大。 把这些细节串起来就能明白,歼 - 50 的研发实力不是靠某一个部件撑起来的。从 9 个月就拆空速管的速度,能看出咱们有完整的国产化产业链;从座舱、起落架的设计,能看出咱们对六代机的作战需求吃得很透;从气动和隐身的搭配,能看出咱们的技术选择很务实,不是为了噱头凑数。这些细节加在一起,说明咱们的航空研发已经从跟着别人学,变成了按自己的节奏走,甚至能定义下一代战机的标准,这就是最实实在在的硬实力。 官方信源:人民网军事频道《歼-20首飞成功 专家称发动机区别很大》