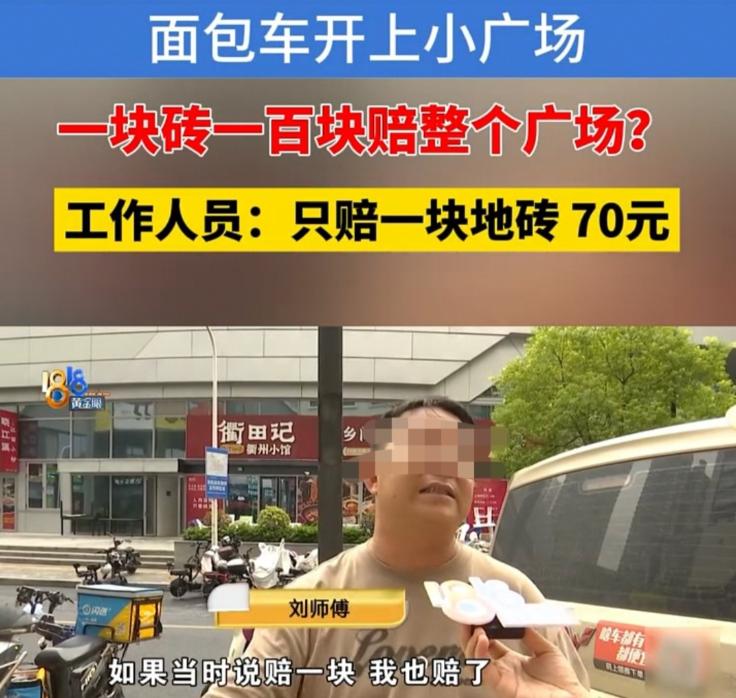

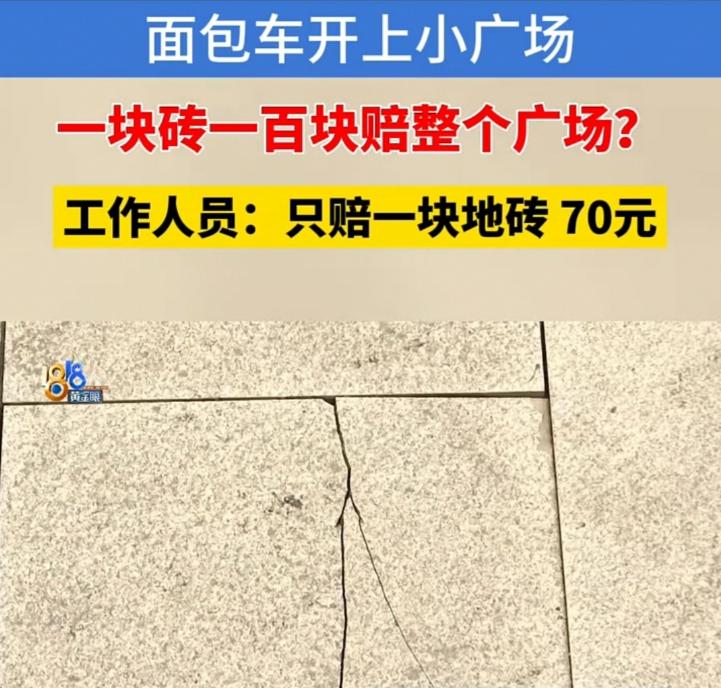

浙江萧山,送货司机刘师傅,给一家店送三箱冷冻产品,将车开到了小广场上,当货卸完后,物业拦住了他,称他的车“压坏地砖”,要求其赔偿。赔偿标准是一块砖赔偿100,还让人去数广场上坏了多少块砖。对此,刘师傅坚决不惯着,称这并非是自己压坏的,最后双方对峙多时,物业让步要求赔偿1块砖,70元。然而刘师傅还是拒绝,直接报警处理。 刘师傅当天要给广场里的一家店铺送货,兜兜转转找不到合适的停车点,只好将车开上了广场。店员推着小推车过来,双方快速完成交接。就在他准备离开时,物业负责人出现,言辞严厉地质问他“怎么能把车开上来”。刘师傅解释:“我停在过道上不现实,这里又没行人,就停几分钟,能出什么事?”然而,负责人并未接受这种解释,反而叫来员工,让他们去看地砖。几名员工随即数起地砖,并声称要按“一块一百元”的标准赔偿。 刘师傅感觉对方明显是在为难自己,他说:“车子哪能把砖压坏?那些裂缝本来就有,不是我压出来的。”面对不断升级的矛盾,他选择报警。民警到场后介入协调,物业退了一步,只要求赔偿一块砖。然而,即便如此,刘师傅依然拒绝。他的理由有两个:其一,物业没有任何禁止标识,也没有人员提前阻拦,让人误以为广场可以停;其二,他没有压坏砖,对方若要认定责任,必须拿出证据。 在随后的调解过程中,物业坚持称广场不允许车辆进入,本应停在负一楼,由商家自行运货;而当天刘师傅车辆确实驶入广场,造成了地砖损坏。不过他们也表示已经让步,赔偿金额从一百元降到七十元,只需要赔一块砖的费用。但刘师傅依旧拒绝,“要是真是我压坏的,我认,但你得拿出证据。” 从表面上看,这是一场因为地砖赔偿数额而起的争执,但实质上,这背后涉及民事侵权、举证责任和赔偿标准等多项法律问题。 根据《民事诉讼法》第六十七条,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。这就是“谁主张,谁举证”。物业认为刘师傅的车辆压坏地砖,就必须提供三项关键证据:第一,地砖确实在事发当时损坏,并有具体破裂情况记录;第二,刘师傅车辆的停放行为与损坏之间存在直接因果关系;第三,修复地砖所需的合理费用依据。若缺乏这三点支撑,其主张就难以成立。 再从《民法典》第一千一百六十五条来看,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。刘师傅将车开进广场,若广场明确禁止车辆进入,他的行为具有一定过错。但过错不等同于责任,只有当行为与损害结果之间存在因果关系时,才需要承担赔偿。换句话说,刘师傅是否赔偿,不是看他有没有开车进入,而是看他是否真正导致了地砖损坏。 同时,《民法典》第一千一百八十四条规定,侵害他人财产的,损失应当按照损失发生时的市场价格或其他合理方式计算。物业提出的“一块砖一百元”标准,缺乏法律依据。作为管理方,他们没有权力随意设定赔偿金额,而应以市场价格和实际维修费用为准。 结合案例本身,刘师傅的质疑也并非没有道理。若物业未尽到提示义务,既没有竖立明显的“禁止车辆进入”标识,也没有物理隔离措施,更没有工作人员拦阻,那么司机驶入广场的行为过错程度显著降低。即使存在不当停车行为,责任也应由物业和司机共同分担,而非单方面让司机背锅。 值得注意的是,网友在讨论时普遍认同一个观点:矛盾激化的关键在于物业最初的态度。若一开始就冷静说明情况,拿出确凿证据,并提出合理的赔偿方案,也许刘师傅会为了息事宁人而支付费用。但当物业喊员工数所有破损地砖,要求一口气全部赔偿时,这种明显的“强压式”态度,引发了刘师傅的强烈反感,也让事件从“小事”演变为公共热点。 从社会意义上看,这起事件为公共场所管理和个人行为责任划定提供了一个典型案例。第一,物业作为广场的管理者,应履行提醒和安全保障义务,不仅要设立明显标识,还要有相应的管理措施,避免车辆随意驶入。第二,送货司机在履行职责时,也应注意停车规范,不能因方便而忽视场地的承载性。第三,损害赔偿必须以事实和证据为基础,杜绝随意定价,否则就容易让矛盾升级,导致信任缺失。 综合来看,刘师傅拒绝赔偿的逻辑在法律上站得住脚。物业若无法证明地砖损坏由其引起,其主张无效。即便能证明确有损坏,也必须按合理市场价格赔偿,而不是随意喊价。这起冲突提醒我们,日常生活中的纷争,看似鸡毛蒜皮,但一旦涉及法律边界,只有证据和程序才能成为说服双方的“硬道理”。