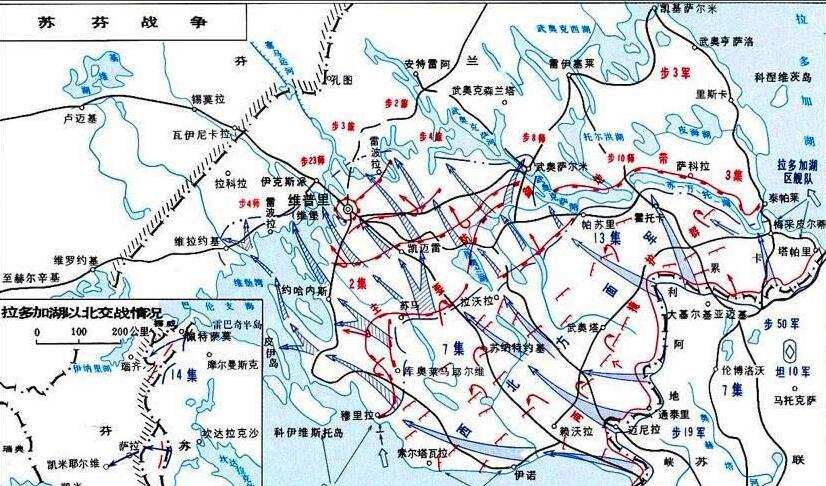

1950年,志愿军缴获了一批保暖物资,足足有3000条毛毯,众人喜气洋洋,终于可以暖和点了,不想,政委却突然下令:全部剪碎! 王直这个人,1916年出生在江西一个农村家庭,从小家境一般。十五岁那年,他就参加红军了,一开始干些勤务员和宣传员的活儿,因为年纪小,任务不算重,但也跟着部队学了不少东西。长征时候,他随大部队走,翻雪山过草地,负责基层工作,帮着维持队伍秩序。抗日战争打响后,他升到连指导员和营教导员的位置,带兵参加过好几场战斗,组织过阵地防御和突击行动。解放战争期间,他当上团政委,指挥部队打城市攻坚战,比如在淮海战役中,负责协调火力支援和部队推进。1949年新中国成立,王直调到二十军八十九师当政委,管部队的思想教育和纪律。1950年10月,他带队去朝鲜,加入志愿军,担任二十军八十九师政委,那时候部队面对美军装备优势,他重点抓实战准备和后勤协调。后来,他转任二十六军政治部主任,参与了第四次和第五次战役,还有平康、金化和上甘岭的防御作战,负责政治动员和阵地管理。 抗美援朝战争初期,志愿军部队在朝鲜战场上物资特别短缺,尤其是御寒的东西。1950年11月底,长津湖地区,二十军八十九师二六七团袭击了美军一个运输车队,缴获了大批补给品,其中包括3000条羊毛毯。这些毯子质量好,厚实,能帮战士们抵挡零下几十度的低温。部队当时穿的棉衣大多是从国内带来的单薄款,很多是从华东地区调的,不够抗寒。战士们看到这些毛毯,都觉得能缓解冻伤问题,因为入朝后冻伤减员已经成了大麻烦。师政委王直得到报告后,检查了这些物资,考虑到全师几千人,整条毯子分不开,就决定把所有毯子剪成小块,加工成耳罩、手套和护膝之类的实用装备。这样一来,每名战士都能分到一份,覆盖面广。部队执行这个命令后,冻伤率确实降了下来,帮助维持了战斗力。这不是孤例,早在大别山挺进时,刘邓大军就用类似办法,自行采购布匹棉花,缝制棉衣,用稻草灰染色,虽然粗糙,但管用。志愿军在朝鲜也沿用这种自救方式,把缴获的棉被毛毯拆解,制成小件防寒品。整个战争中,后勤保障一直是难点,美军飞机轰炸运输线,志愿军车队损失大,从鸭绿江到前线,补给常常中断。炒面成了主要口粮,用小麦大豆高粱米盐混合炒制,便于携带,虽然营养单一,但提供热量。战士们一口炒面一口雪,坚持作战。这种灵活利用缴获物资的做法,体现了志愿军在资源有限下的应对策略,避免了物资集中浪费,确保了部队整体生存能力。 战争打到后期,志愿军后勤压力更大,美军空中优势让运输线成天挨炸,卡车从几千辆减到几百辆。部队只好用骡马和人力接力,转运弹药粮食,从后方送到阵地。洪学智那时是志愿军副司令员,兼管后勤,他多次发电报回国请求支援,特别强调棉衣需求。新中国刚成立,国内经济紧巴巴,但还是挤出30万套棉衣运过去,虽然不够全军用,但解了燃眉之急。李聚奎担任东北军区后勤部长,从1950年夏天就开始筹备,囤积棉衣袜子手套,组织运输队绕开轰炸区。他还推动炒面生产,保障前线给养。这些努力让志愿军在五次战役中保持供应,避免更大减员。战争中,美军发现志愿军阵地有战士冻僵还保持射击姿势,志愿军用意志挡住了进攻。1953年停战后,王直回国,继续军务,授少将衔,干到退休。洪学智主持志愿军后勤,战后任总后勤部部长,两次授上将军衔,2006年去世。李聚奎从后勤部长转到石油工业部部长,后来回军任总后勤部政委,1958年补授上将军衔,1995年逝世。志愿军将士的付出,保住了国家边境安全,也为后勤现代化积累经验。这场战争不光是军事对抗,还考验后勤和意志,志愿军在劣势下坚持下来,值得后人记住。