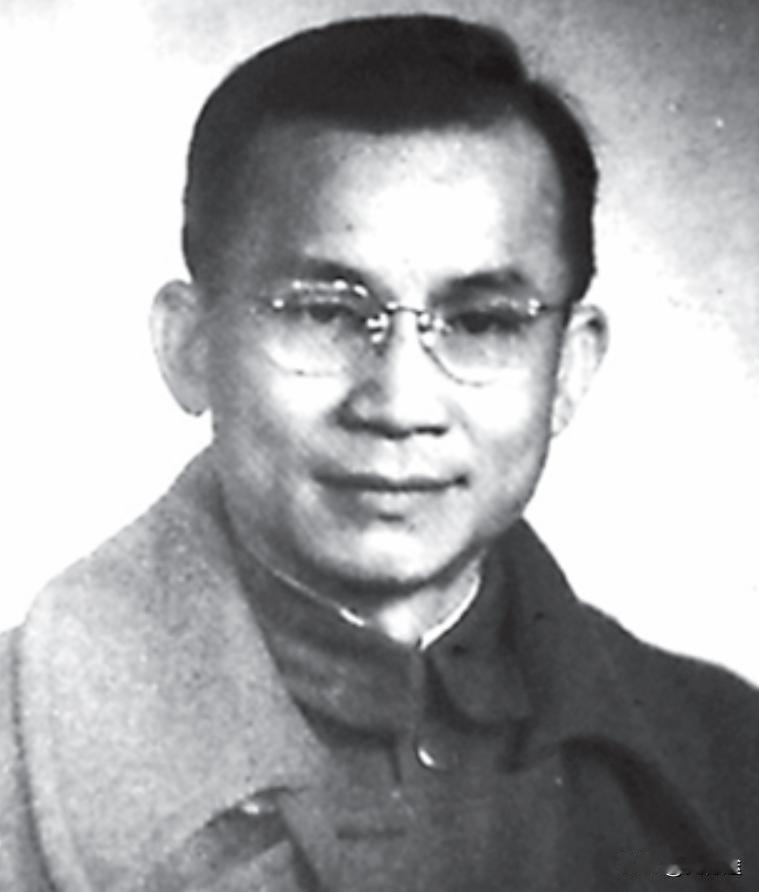

1943年6月,陕甘宁边区保安处处长陈泊,查阅毛主席近期日程表,得知两天后的上午,主席将接见新四军田守尧旅长。他当即审核田守尧的资料,发现他3月就动身来延安,而从晋西北进入川陕,路程这么短,一天走一二十里,也根本用不着3个月啊。哎呀,这里头有问题! 延安的夏天,总是带着土腥味。 风一吹,黄土扬起来,糊在脸上。街上看着热闹,摊贩卖油饼,孩子追着跑,但在这背后,暗影始终在流动。那几年,延安是共产党人赖以生存的中枢,毛主席在这里,中央都在这里。谁都明白,只要这里出一点问题,整个局面就要动摇。 国民党和日本人早就盯紧了这块地。 军统、中统特务一批批往这边派,打扮成学生、商人、落魄流民,混在人群里。再加上日方的人马,也常想钻进来搅乱局势。 延安看似偏僻,其实是刀尖上的地方。 保卫处的工作就成了头等大事,每天查人,查信,盯着那些走街串巷的身影,力气都耗在这里。 在这样的环境里,一个名字慢慢被人记住——陈泊。 海南人,出身渔家,年轻时走南洋,在新加坡码头混迹。二十多岁的时候,他参与过刺杀行动,炸药没带走敌人,反而把自己炸得伤痕累累。 左手没了,脸被火灼过,眼睛也受损。他活下来了,拖着一副伤身,却没有退缩,人们开始叫他“独臂英雄”。 1936年,他回国,到了延安。 最初在“红中社”做些刻板画报的杂活,不显眼。 后来被调到保卫处,渐渐显出能耐。他能伪装,敢冒险,还能从别人忽略的细节里看出问题。 一次,他扮成记者混进国民党的地盘,和对方书记长谈笑,最后带回一堆有用的情报。 毛主席打趣说,延安要是有几个“布鲁”(陈泊的化名),安全就更有保障了。 1943年夏天,延安差点迎来一场惊心动魄的危机。那天,保卫处拿到中央的日程表,写着六月二十二日上午十点,毛主席要接见新四军第三师八旅旅长田守尧。这种接见不稀奇,文件上经常会出现类似安排。可陈泊盯着这几行字,觉得不对劲。 田守尧三月就从华中出发,按理两个月足够到延安,怎么拖到六月才到?再看,他说介绍信在渡海时丢了,这就更可疑。陈泊立刻去查兵站,回信很快传来:没人见过他。再核对消息,真正的田守尧,已经在连云港一战中牺牲。那眼前冒出来的“旅长”,必定是假冒。 军统的心思很阴。知道田守尧战死,就找人冒充他的身份,混进延安。打的算盘很清楚,借接见毛主席的机会,近身行刺。要是成功,不光毛主席有危险,整个共产党领导层都可能陷入混乱。 陈泊的敏锐救下了这一局。他揪出破绽,立刻布置查验,把冒牌货拦在外。刺杀阴谋还没展开,就被彻底瓦解。 这件事没有被压下去,中共中央很快召开记者会,把军统的计划直接曝光。当时正好是抗战六周年,延安借机昭告全国,说敌人连这种卑劣手段都用上了,但阴谋被识破。这样的公开声明,不光稳住了人心,也让外界看到共产党在安保上的警觉。 那段日子,延安气氛紧绷。夜里巡逻的脚步声此起彼伏,抄电报的声音不绝于耳。来访的苏联顾问在日记里写下,延安防范森严,气氛紧张。美军观察组也注意到这里发生过刺杀未遂的事,对共产党人的谨慎态度格外关注。延安本不是世外桃源,而是战时的孤岛,却硬是靠警惕和组织守住了安稳。 陈泊没有因此就走到前台。他依旧在暗处工作。破获“汉中特训班案”,挖出一大批潜伏的特务,也是他亲手部署的。他像刀子一样插进敌人内部,再若无其事地回来。别人看他,更多是背影。 解放后,他去了广州,成了第一任公安局长,把这座大城的治安拉了起来。可命运没有给他安稳的下半生。1951年,“二陈事件”把他推到风口浪尖。他和同事被定为问题分子,从英雄变成囚徒。1972年,他在狱中病逝。八年后,才终于得到平反。 故事翻来覆去,到头来,最让人记得的,还是1943年那张日程表。昏黄灯光下,桌上摊着纸,字迹清清楚楚。陈泊坐在那里,盯着几行字,眉头紧锁。外头风大,吹动纸角。延安在夜里沉默,他却看出了端倪。就是这样一个眼神,把危险挡在了门外。

吉祥

向英雄致敬!

yangjing

[点赞][点赞][点赞][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

zpk50

有没有下限?八路时期,一个旅长战死,延安会不知道?

王琥酲 回复 11-13 11:29

田守效是新四軍三師的。他們一行人去延安也是輾轉難行。跟敵人遭遇戰犧牲,延安一時並不知曉。

天星 回复 11-13 15:27

真实的,新四军旅长渡海时被日军攻击牺牲的

用户10xxx30

凡人中的英雄![作揖][作揖][作揖][祈祷][祈祷][祈祷]

左派

田守尧是延安出去的,难道认识他的人都失忆了?

飞隼

查一下历史再写文章,别在这里丢人现眼

用户18xxx16

从文章的第2段开始就是ai文了

红眼鱼

田守尧这个级别的在延安肯定有故交旧识啊 能冒充需要多大勇气