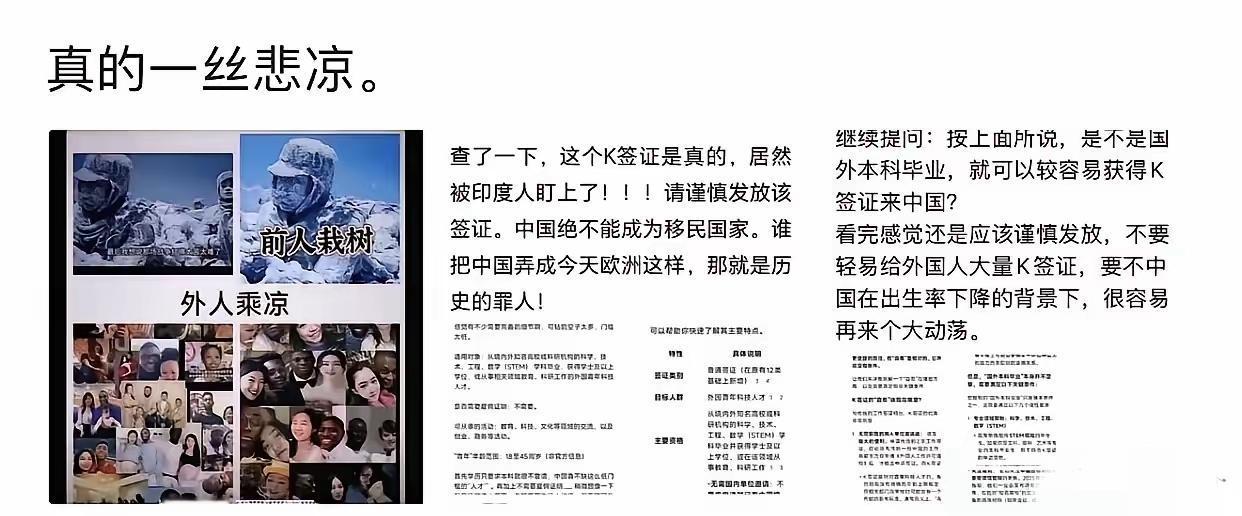

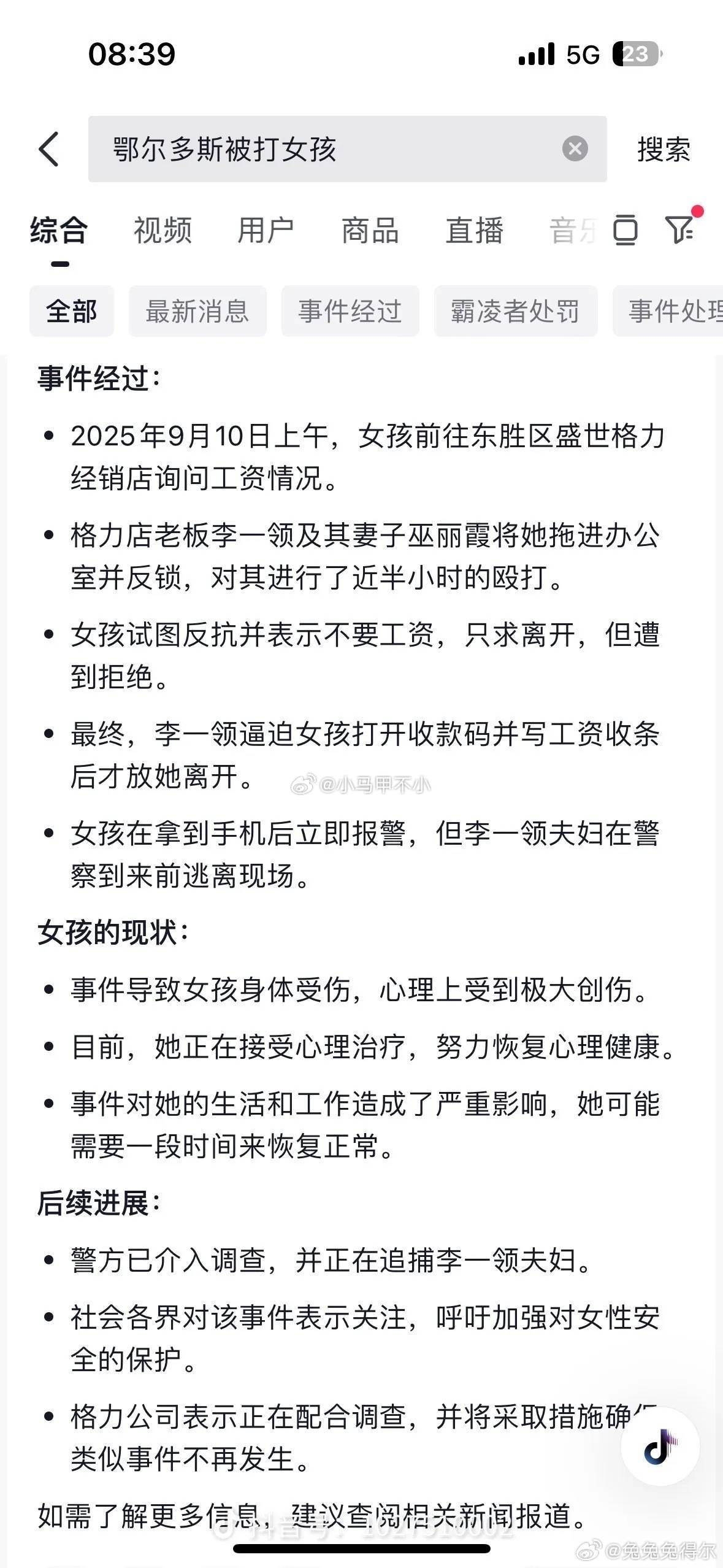

大家发现没?中国科技圈有个奇怪现象 我查了一下格力电用的研发团队数据,快2万人的队伍里,海归占比不到0.5%,可他们手里攥着磁悬浮压缩机、光伏直驱系统这些硬核专利。另一边,10月1日就要落地的K签证,对着海外STEM毕业生敞开大门,不用雇主担保,直接能来华待5年。 国内今年高校毕业生的数字还是千万级别,半导体和人工智能领域喊着缺人,但本土工程师的简历还在HR邮箱里叠成山。印度留学生卡利·达斯说,中国对印度科技人才的招募力度在加大,可和吸引中国海外人才回流的资金比起来,还是差一截。 有人担心学历造假。南亚地区有些文凭工厂,5000卢比就能买张大学证书,加拿大排查过,八成造假移民来自印度。K签证写的是“知名高校STEM专业”,但名单没公开,审核自由空间大,容易变成浑水摸鱼的通道。 王建宇院士两年前就提过,本土培养的科研骨干,评职称时拼不过刚回国的海归,哪怕前者参与了墨子号这种大项目。现在K签证一来,年轻人可能更觉得,洋文凭才是敲门砖。 其实问题不在该不该引进,而在能不能公平。格力不用海归,是吃过亏——有海归工程师带走技术参数,让公司丢了两亿订单。但华为、宁德时代靠国际化团队站稳全球市场,说明关键不是堵门,而是把筛子做密。 K签证设计里缺一环:总量调控。英国的高潜力人才签证限顶尖50所高校,瑞典对高学历人才连学校排名都不卡,但会结合市场薪资做筛选。咱们要是能动态控制数量,再强化入境后监管,或许能避免本土人才被挤压。 科技自立不是闭门造车,但开门前得先修好护城河。去年美国H-1B签证七成给了印度人,现在他们加收10万美元费用,人才转头找新路。中国若能趁势吸引真正的高手,同时把本土人才的待遇和舞台做实,才算双赢。