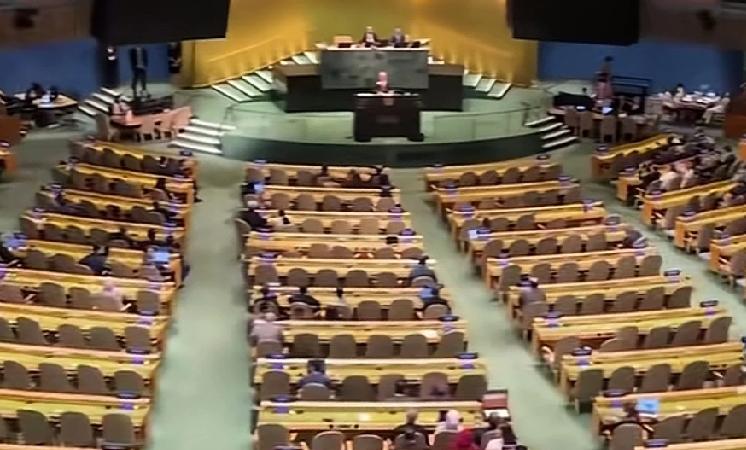

美国不允许联合国搬迁,印度却大胆提议另起炉灶,建立一个“小联合国”,这个提议可行吗? 纽约联合国总部还没搬走,全球的不满情绪已经快搬上桌面了。 美国一句“不准”,哥伦比亚总统就被拒之门外;印度没等争论结束,干脆直接甩出一套新方案:既然进不去大门,那我们就自己盖一栋楼,搞一个“小联合国”。 听起来有点意思,但真能成吗? 说到底,联合国这栋楼虽然挂着五大常任理事国的牌子,但钥匙却掌握在美国手里。 时间回到不久前,哥伦比亚总统佩特罗因为公开批评美国支持以色列,结果连联合国大会的门都没进去,因为美国直接吊销了他的签证。 这不是美国第一次这么干了,俄罗斯的拉夫罗夫、伊朗的代表团,谁敢跟美国作对,基本都在机场被“拦截”。 这招叫“签证武器化”,听起来像电影情节,实际上却是美国几十年来的“老套路”,虽然联合国明确规定,美国作为东道国,必须保证各国代表能无障碍进入联合国参与事务。 但规定是规定,真要动起手来,美国一句“国家安全”,什么都能挡。 这也难怪越来越多国家开始怀疑:联合国还真是“联合”的吗?还是只是个贴着“多边主义”标签的美式舞台? 听起来搬迁这件事情就是换个地方开会的简单事情,但真要搬,难度比想象中大得多。 首先不是想搬就能搬,改总部得联合国大会三分之二通过,还得五常一致点头,这意味着,美国只要皱下眉头,整个搬迁计划就得打包收回。 其次是钱,重建一个联合国总部,初步估算得花100亿美元以上,别说穷国不乐意掏,欧盟估计也要掂量掂量自己的钱包 而且这还不算选址、安保、基础设施等一堆烫手山芋,谁来出钱?谁来管事?谁来背锅?答案都是:“不好说。” 所以,尽管不少国家早已心有不满,但大多数还停留在“抱怨”阶段,真动手的几乎没有,因为大家都清楚,搬总部不是修个场馆,是动整个国际政治天花板。 在这个背景下,印度的提议就显得格外“突兀”又“真实”,虽然印度没有明说要搞“小联合国”,但它的动作已经很明显了。 作为G4集团的核心成员,印度一直在推动联合国安理会改革,想进“常任理事国”的大门多年不得其门而入,既然进不去,那就自己另起炉灶。 印度的设想是,不必推倒重来,而是搞一个“补充性”的多边平台,聚焦发展中国家的议题,绕开安理会的僵局,与其天天被否决,不如自己搭个台子唱戏。 听起来是不是像“小联合国”?确实是,但它更像是一个“平行轨道”,想在原有规则之外,开辟另一条全球治理的路径,和它一拍即合的,还有巴西、日本、南非等新兴国家,大家都在寻找话语权突破口。 但五常的权力早已深深嵌入全球治理体系,任何想“另起炉灶”的动作,都会被当成“拆台”处理。 美国肯定不乐意,中国强调稳定,俄罗斯也要守住现有话语权,别看大家都喊改革,真要动刀子,谁都怕自己先流血。 而且新平台要人、要钱、要地,一样都不能少,单单是纽约联合国总部的翻修就花了20亿美元,印度这边刚刚忙完月球探测,还在为经济转型发愁,真能拿出那么一大笔启动资金吗? 还有选址,选在哪?非洲?亚洲?中东?别的国家肯不肯?地缘政治一搅和,新组织还没起步就内耗严重,就算顺利建成,也难保不会沦为“第二个联合国”,照样被大国博弈拖下水。 虽然现实条件不乐观,但印度的提议并非全无价值,它至少敲醒了一个警钟:现在的联合国体系,的确有些“过时”了。 从冷战时期延续下来的安理会结构,面对当今全球治理的多元需求,已越来越力不从心,新兴国家出钱、出人、出力,却在关键决策上没话语权,这种不对等,很容易让人心生不满。 “小联合国”这个概念,或许短期难落地,但它在舆论上的冲击力,已经开始撼动现有格局,它代表的是一种趋势,一种不愿再被边缘化的集体呐喊,也是一种对“美式主导秩序”的反思。 目前联合国环境规划署总部就在内罗毕,日内瓦也承担了大量联合国人权、卫生等议题的工作,未来,将更多“实权”分散至这些地方,也许才是更具操作性的路径。 “小联合国”不是幻想出来的乌托邦,而是被现实逼出来的出口,它未必能走得通,但它指出了一个方向:全球治理需要更公平的代表机制。 美国固守主场,印度想另起炉灶,谁都不傻,谁都在为自己的未来下注,真正的问题不是谁提出了什么设想,而是我们是不是还愿意相信“联合”这两个字,能代表所有国家的声音。 当越来越多的国家开始质疑联合国是否“联合”,也许,真正值得思考的,不是换个地方,而是换种方式。