中国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙名校云集,这究竟是怎么回事? 很多人可能没听过贝家这个名字,可在上海的老弄堂里,提到“贝家房东”,懂行的老人都要摇头感叹一句:“这才是真正的大家族,低调、稳当、长盛不衰。” 故事的开头,其实和上海没什么关系,时间往回拨到大明嘉靖年间,大约是公元1522年到1566年,浙江兰溪的贝家,因为一场变故,举家迁徙到了江苏苏州。 那时的苏州,河流密布,商贾云集,但贝家并没有马上发家致富,也不是做酱料或者开茶庄,而是靠着行医、卖药慢慢立足,贝兰堂,就是贝家真正意义上的第一代家主。 古旧的苏州巷子里,贝兰堂每日天不亮就挑着药箱出门,行医救人,靠着药方子和口碑。 那时候的贝家,还只是城里一户普通人家,谁能想到,这样的起点,竟然能撑起一个横跨四个世纪、十七代传承的庞大家族。 到了清朝乾隆年间,贝家的药号已经小有名气,苏州的贝氏药行生意火爆,药柜里总是堆满了各地草药。 贝家后人经常告诫子孙:医者仁心,药不能乱开,账不能乱记,靠着这股子讲究,贝家逐渐积累起第一桶金。 十九世纪末,上海开埠,租界林立,苏州的贝家人看准时机,悄悄地把产业和家人分批搬到了上海。 没有大张旗鼓,没有声势浩大,贝家人的作风一直是低调而谨慎,老辈人说,最早的贝家房产,是在外滩附近买下的几间小楼。 一开始只是为了方便子孙读书、经商,没想到上海发展得越来越快,贝家的房产也越买越多。 到了上世纪50年代,贝家在上海的房产已经接近千幢,总面积16万多平方米。 这样的数字,不说在全国,在上海老百姓眼里也是难以想象的“天文数字”,贝家房产分布广泛,从老西门、南市到虹口、静安,几乎每个城区都有贝家的地皮。 有趣的是,贝家并没有像某些老上海家族那样一夜暴富,家族会议的记录,贝家老人曾经说:“房子不是用来炫耀的,是给后人留下退路的。” 每次遇到动荡年代,贝家都选择“藏锋”,不贪多、不冒进,房产管理得井井有条,租约、账本、维修记录,一丝不苟。 即使在政策风雨最猛烈的年代,贝家的房产依然大多数保存了下来。 贝家的家风,几十年如一日地强调“谨慎”“低调”和“教育”,家规里有一条:“不许子孙赌博、挥霍、争权夺利。” 贝家子弟从小就被送去最好的学堂,后来有人考入苏州中学、复旦大学、同济大学,也有几位留学欧美,进了哈佛、麻省理工等世界名校。 贝聿铭,贝家最著名的后人,正是这样成长起来的,其实,贝家后代考入哈佛的确不少,但并不是“贝家子孙全都上哈佛”。 贝家一直重视教育,家族后人遍布世界各地的名校,有建筑师、科学家、医生、律师,也有选择回国继承家业的年轻人。 上世纪八十年代,贝家第十五代后人,曾在上海老宅里开过一次家族聚会,那天正好下着雨,老宅的屋檐滴答作响,几十号贝家子弟围坐在一张老桌子旁。 家族长辈把账本、房契一一展示给大家看,反复叮嘱:“家里有多少房子不重要,重要的是你们能不能守住初心。” 一个家族能“富过十七代”,不是靠机遇,而是靠代代人的坚守,家族里有过天资聪颖的学者,也有过默默无闻的管家,每一代人都在自己的位置上,做着看似平凡却极其重要的选择。 贝家最厉害的地方不是“会投机”,而是“会守成”,他们懂得分散风险,从不把鸡蛋放在一个篮子里。 除了房产,贝家还投资过实业、金融和教育,家族老人常说:“产业可以换,规矩不能丢。” 到了2020年,贝家房产虽然早已不似鼎盛时期那么多,但依然保持着良好运营,年轻一代有的在海外深造,有的回国创业,甚至有人开办公益机构,帮助社区里的老人和孩子。 每年春节,贝家人还会聚在上海的老宅,吃一顿热闹的团圆饭,老宅的墙上,挂着一幅幅泛黄的家族合影。 贝家家族的故事,没有跌宕起伏的豪门恩怨,也没有戏剧化的争产风波,更多的是日复一日的积累、守望和内心的安定。 贝聿铭曾经说过:“我来自一个很普通的家庭,但家里人一直教我要脚踏实地。”这句话,成了贝家最真实的注脚。 有人问:为什么贝家能富过十七代?明明上海房价涨跌无常,行业风口更替不断,为什么贝家能始终屹立不倒?其实答案很简单——他们从不靠“赌”,也不靠“炫”。 当别人在急功近利、追逐短线利益时,贝家选择了慢慢走、细细算,遇到风浪,贝家人总是选择守住根本。 今时今日,走在上海的老路上,你或许还能看到贝家老宅的砖墙,或者在某个小区的门禁系统里,发现一个低调的“贝”字,那些看似平凡的房屋,背后是十七代人的坚守与传承。 贝家的故事告诉我们:家族的底气,从来不是财富的多少,而是代代相传的规矩和初心。 他们只是默默做事,低调做人,这,才是真正的“富过十七代”的底气所在。

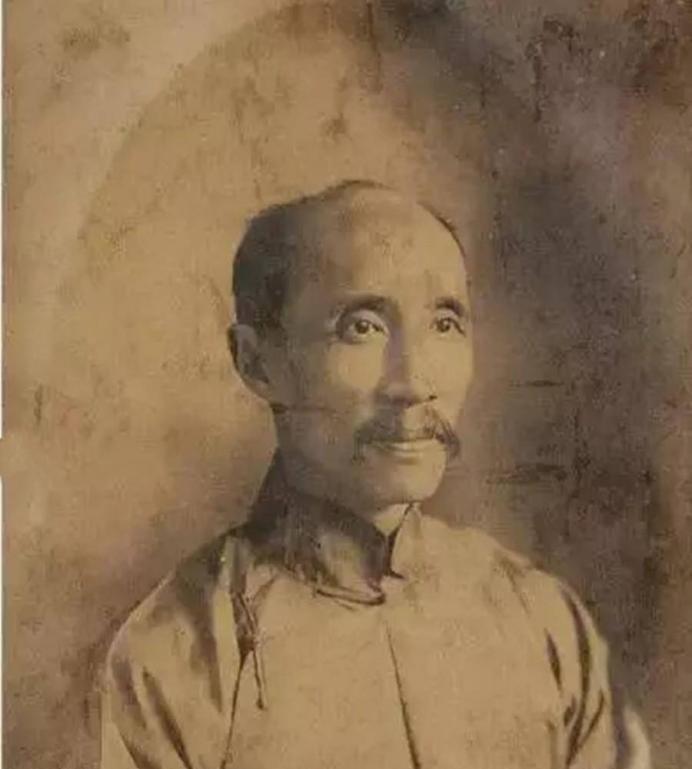

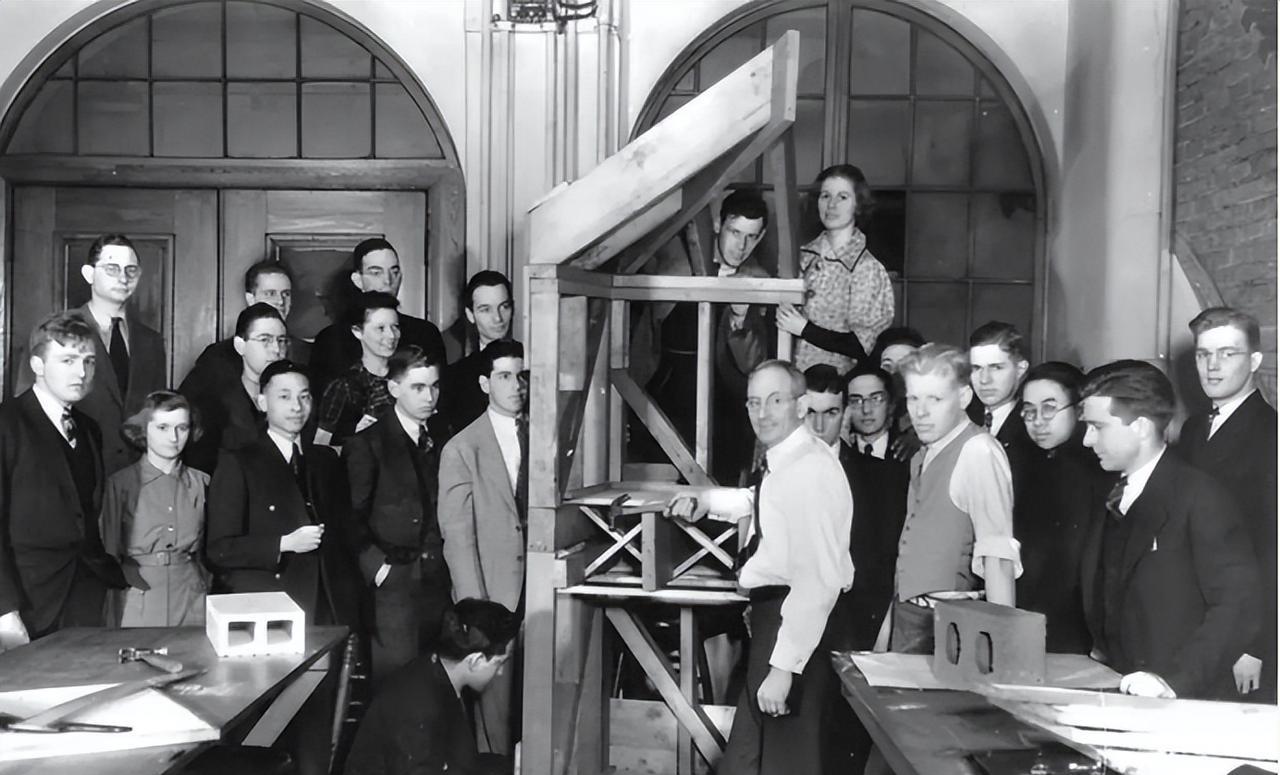

![上海天气:我有自己的节奏[doge]](http://image.uczzd.cn/2886439479060354359.jpg?id=0)