以课程方案与新课标为纲,筑牢教材编写之基 教材,是教育教学的核心载体,其编写质量直接关乎人才培养的方向与成效。2022年版义务教育课程方案与课程标准(以下简称“新方案、新课标”)的出台,为教材编写提供了清晰的“航向标”与坚实的“支撑点”,从根本逻辑到实践要求,全方位赋能教材编写质量的提升。 一、课程方案:教材编写的根本遵循 课程方案是教材编写的“灵魂指南”,它从目标导向、框架规范、弹性空间三个维度,为教材编写划定了基本边界与创新可能。 首先,课程方案锚定了教材编写的价值取向。其传递的基本精神,直指“为谁培养人、培养什么人”的根本问题。教材编写不能仅将“教什么、学什么”视为简单的知识传递手段,而要以育人目标为核心,让教材成为落实立德树人根本任务的“有形载体”——比如在语文教材中融入家国情怀的文本,在科学教材里渗透求真创新的精神,通过素材选择与内容编排,潜移默化地塑造学生的价值观。 其次,课程方案规范了教材编写的框架体系。它明确设置不同课程类型,如语文、数学、英语等基础学科,以及理化生(7—9年级开设)等拓展学科,还规定了各课程的起始年级(如语文、数学1—9年级开设)。这就为教材编写者划定了“编哪些课程的教材、编什么学段的教材”的基本依据,让教材体系与课程方案的整体布局同频共振,避免出现教材与课程设置“错位”的问题。 最后,课程方案赋予了教材编写弹性空间。一方面,它对不同课程的难度、广度和深度作了大致框定,让教材编写有“基准线”可依;另一方面,又在课程时间分配上预留弹性(一般有两个百分点、约190个课时的弹性),这既为教材编写者根据地域、学情拓展内容提供了可能(比如在信息技术教材中增加地方特色数字资源的介绍),也为应对不同的教学时间需求留出了调整余地,避免教材因过度“僵化”而脱离实际教学场景。 二、课程方案对教材编写的实践要求 除了宏观遵循,课程方案还从多个维度对教材编写提出了具体要求,为教材的“品质升级”指明了路径。 其一,内容编选要精准落实核心素养。相较于2001年版课程方案,新方案更强调教材内容需兼具思想性、科学性、适宜性与时代性。这要求教材编写者在素材选择时,既要筛选符合学科逻辑的科学知识,又要融入能引发学生思想共鸣的内容(如反映时代发展的科技创新案例、体现中华优秀传统文化的经典文本),还要确保难度、呈现方式与学生的认知水平相适配,让教材真正成为学生“跳一跳能摘到果子”的学习工具。 其二,呈现方式要创新且贴近学生。教材不能是“冷冰冰”的知识罗列,而要注重联系学生的学习、生活与思想实际。比如,在道德与法治教材中创设贴近校园、家庭、社会的情境,引导学生思考;在数学教材里用生活中的购物、测量等案例引出数学知识,让学生感受到“知识有用、知识可及”。同时,要加强情境创设与问题设计,推动学生从“被动接受”转向“主动探究”,进而带动学习方式和教学方式的变革。 其三,技术融合要探索数字化新形态。新方案明确提出要利用新技术优势探索数字化教材建设,这为教材编写打开了“新窗口”。数字化教材可突破传统纸质教材的局限,通过动画演示复杂的科学原理、用音频视频还原历史场景、设置交互式练习等方式,为学生打造沉浸式、个性化的学习体验,让教材从“单一文本”升级为“多元媒介集合体”。 三、以新课标为直接依据,全面提升教材编写质量 课程标准是教材编写的直接依据,它作为国家教育主管部门制定的纲领性文件,从课程的本质定位到具体实施要求,全方位为教材编写提供指导。 (一)把握“课程性质”与“课程理念”,锚定教材的本质与方向 “课程性质”是一门课程区别于其他课程的根本属性,是教材编写的“定位锚点”。以体育课程为例,其“以身体练习为主要手段”的性质,决定了体育教材需围绕运动技能、体能训练等内容展开,通过动作图解、练习方法指导等板块,助力学生掌握运动本领。 (二)依托新课标,实现教材与教育改革同频共振 以新方案、新课标为依据编写教材,具有多重关键价值:它能清晰回答“教什么、学什么”的问题,让学校的人才培养目标落到实处;能引导课程教学实践朝着“如何培养人”的正确方向发展,避免教学偏离育人本质;更能为义务教育整体质量“托底”,通过规范且优质的教材,确保不同地区、不同学校的教育教学都有坚实的“抓手”,进而推动“双减”政策落地(让教材内容更精准、更高效,减少学生额外负担),为义务教育“减负提质”新局面的形成提供有力支撑。 教材编写是一项“培根铸魂、启智增慧”的系统工程。唯有以课程方案为根本遵循,以新课标为直接依据,在内容、形式、技术等方面深耕细作,才能让教材真正成为连接教育目标与学生成长的“桥梁”,为培养时代所需的高素质人才筑牢根基。

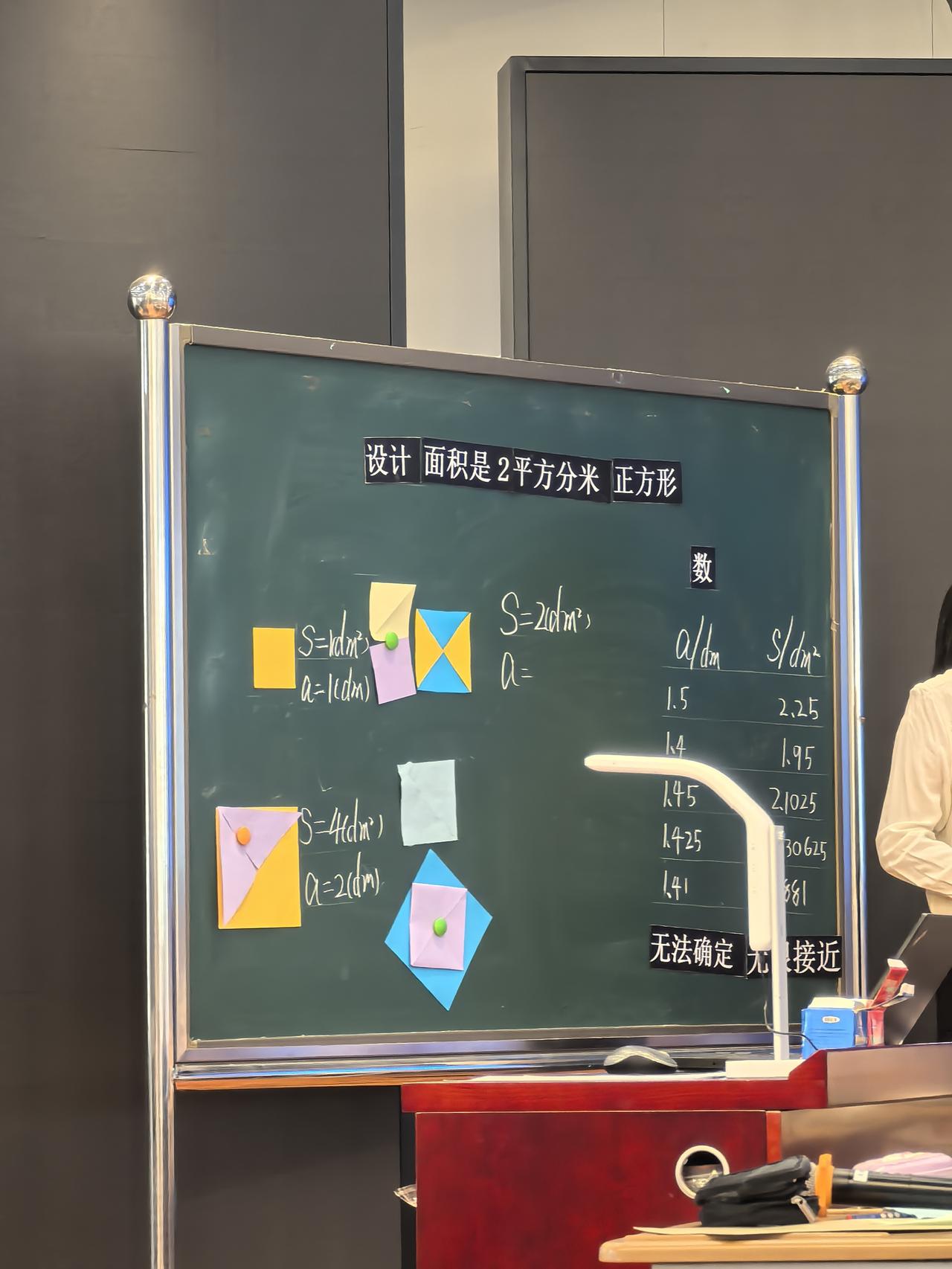

![我上网这么多年,第一次见到把“达尔文学院”断句成“达尔/文学院”的。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11214983689707924412.jpg?id=0)