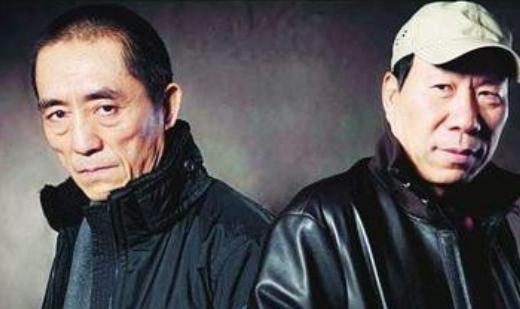

1997 年,张艺谋父亲临终前,在病床上告诫儿子小心一个人,还说:“你根本不是他的对手,对付不了他”。彼时的他只应和着父亲,却并未真地往心里去。可是,后来发生的事,险些毁了他。 上世纪九十年代中期,张艺谋正处于事业上升期,名声已经通过《红高粱》《菊豆》等作品在国内外崭露头角。 那时的中国电影市场刚刚开始萌芽,投资机制尚不成熟,导演们拍片常常面临资金、制作、发行等一系列现实难题。 张艺谋作为导演,最希望的就是有一个懂艺术、尊重创作的投资人能够托底,让他安心拍片。正是在这个背景下,张伟平走入了他的世界。 张伟平当时是一个颇有眼光的电影投资人,同时也对艺术有一定敏感度。 他与张艺谋初次见面时,就笑着拍了拍张艺谋的肩膀说:“我看过你的作品,红高粱拍得真棒。我投你,你只管拍电影,钱的事情不要操心。” 张艺谋心里一暖,点了点头,但仍有几分谨慎:“投资人说的容易,可实际操作呢?拍片成本高,预算超支,发行还有风险。” 张伟平却信心满满:“我给你托底,不怕你预算超支。我的理念很简单:你拍电影,我来保证你手里有足够的资源,你只管艺术创作,不用担心钱的事情。” 那一刻,张艺谋感受到一种久违的轻松。 他之前合作过的投资方,大多把影片当作生意,常常干预创作,甚至为了一点票房数据和宣传手段,让导演屈服。这种状况让他经常头疼,也让他对投资人抱着天然的戒心。 后来张艺谋父亲病情加重,心里有些焦急。正巧,这段时间他和张伟平正紧锣密鼓地筹备新片,投资和制作上的压力让他疲惫不堪。 突然,门铃响了,张艺谋一开门,发现站在门口的正是张伟平。 “张导演,我听说您父亲身体不太好,特地过来看望。”张伟平微微欠身,手里还拿着一束花。 张艺谋顿时愣了一下,有些不好意思:“哎呀,您大老远跑一趟,还麻烦您了。”他勉强笑了笑,心里却觉得父亲的病让自己难以接待外人,尤其是投资方。 张伟平笑得很自然,走进病房,把花放在床头柜上,语气温和:“我只是过来看看,不打扰您休息。” 张艺谋看着父亲虚弱地躺在床上,感受到一种复杂的情绪——既是感谢,又是难为情。父亲微微睁开眼睛,看到张伟平,点了点头,眼神中透出一丝警惕,但没说话。 交谈间,张伟平问了一些拍片的进展,又聊了聊日常的生活,态度恰到好处,让张艺谋感到宽慰。 张伟平离开后,张艺谋父亲轻轻叹了口气,声音低沉却意味深长:“儿啊,你离那个人远点,跟他打交道一定要谨慎,他没那么简单。” 张艺谋愣了一下,心里暗暗觉得,父亲总是带着色眼睛看人,容易把别人复杂化,未必完全可信。 他微笑着摇摇头,说:“爸,您多虑了,他只是投资人,没那么多心思。”父亲只是闭上眼睛,没再说什么。 2005年,张艺谋和张伟平之间的关系第一次明显出现裂痕。据知情人士透露,张伟平拖欠张艺谋片酬累计金额竟高达1500多万人民币。 每当张艺谋提出结算未付片酬,张伟平总是各种理由拖延。 后来《千里走单骑》的拍摄引发了两人第一次公开争执。张伟平坚持认为,为了票房,需要请流量明星客串,以增加市场吸引力。 而张艺谋坚持自己的创作理念。两人在片场的会议室里,争论长达数小时。张伟平语气强硬:“艺谋,你非要固执己见,这片子亏了算你的。” 张艺谋冷静却坚定:“亏不亏不是唯一标准,电影首先是艺术,观众能感受到作品的灵魂才行。” 随着矛盾升级,张艺谋最终决定带着自己的团队离开新画面影业。离开之际,张伟平不仅扣下未支付的片酬,还在多个场合公开指责张艺谋“忘恩负义,是我把他捧红的”。 后来张艺谋“超生事件”曝光,社会舆论迅速发酵。公众舆论的焦点迅速集中在“违法生育”和“道德争议”上。大量评论和讨论对张艺谋的私人生活进行了严厉审视。 经过一段时间的自我梳理和调查,张艺谋得知,消息最初来源于张伟平团队,显然是经过策划的内部泄露。 知情人士透露,张伟平团队为了在电影投资、票房分成以及行业话语权上占据优势,选择通过媒体将事件放大,从而削弱张艺谋在公众心中的形象。