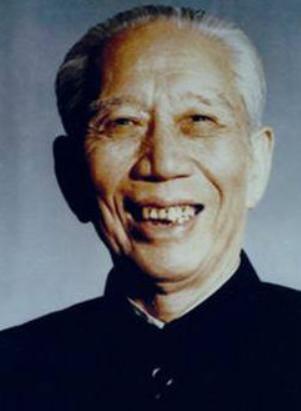

1951年春天,新疆迪化监狱里一个戴着镣铐的中年人被临时叫出牢房,他满脸疲惫,以为要被转押,可当他走进办公厅时,却看到王震站在屋里。[无辜笑] 没有审问,没有训话,王震直接指着桌上那张布满标记的新疆地图,跟他谈起了水利建设的难题。 原来王震查档案时发现,李崇山曾在河西走廊主持过水渠工程,是懂水利的稀缺人才,新疆刚解放,到处是荒地,最缺的就是这样的工程师。 就在那天李崇山脚上的镣铐被卸下了,他领到了一个新身份,新疆水利建设工程师。 当时的新疆处处是待开垦的荒地,农田干裂,粮食种不出来,王震率领的部队和当地百姓都要吃饭,水的问题不解决,一切都是空谈,而懂水利工程的专业人才,全疆找不出几个。 王震的用人思路很直接,不论过去,只看能力,在他看来,让一个懂水利的人待在监狱里,是最大的浪费。 走出监狱后,李崇山住进了新宿舍,领到干净的衣服和被褥,食堂特意给他做了一碗热面条,上面卧着一个荷包蛋,这些在监狱里不敢想的东西,现在真实地摆在眼前。 第二天李崇山就带着两名战士助手进了戈壁滩,他们用最原始的办法勘测地形,靠双脚丈量土地,用眼睛观察地势,一点点找出最适合修水渠的路线,晚上就在荒野搭帐篷,点起篝火取暖。 王震时常会骑马或开吉普车来工地,他不让人陪同,到了就跟李崇山一起蹲在田埂上研究图纸,有时还会拿起铁锹跟大家一起干活。 三个月后迪化南郊第一条水渠通水了,清澈的天山雪水顺着新修的渠道流进干涸的农田,周围的农民和垦荒战士全都欢呼起来。 孩子们追着水流跑,老人们拿出刚烤好的馕饼,硬塞到李崇山和王震手里,这条水渠灌溉了上万亩良田,也成了新疆大规模水利建设的开端。 此后几年李崇山参与了十几个水利工程项目,这些工程至今还在发挥作用,成为新疆农业的基础设施。 这个故事发生在一个特殊的年代,那时候国家刚建立,百废待兴,专业人才极其稀缺。会技术、懂业务的人,不管什么背景,都有机会发挥作用。 王震的务实风格在当时很典型,面对荒地要变良田的任务,他最看重的是人能不能干事,李崇山的水利专业知识正好派上了用场,两个人的配合让不可能的事变成了现实。 如今在新疆一些老垦区,还能看到当年修建的那些水渠,它们不仅解决了当时的吃饭问题,也为后来几十年的农业发展打下了基础。 网友们敬佩不已: “看完真的感慨,那个年代的人做事就是实在,不讲空话,能做事的人马上就用起来,王震将军有魄力!” “这才是真正尊重人才!不管过去有什么问题,有技术有能力就应该用在建设国家上,这个故事太正能量了。” “作为新疆人,我要说这些水利工程至今还在造福当地,真是前人栽树后人乘凉,向这些建设者致敬!” “现在很多企业招人都太注重学历和背景了,反而忽略了真才实学,这个故事值得现在的HR们好好看看。” “没想到历史上还有这样的佳话,所以任何时候都不要放弃自己的专业技能,总有一天会发光的。” 如果您是当时的王震将军,您敢不敢大胆起用一位有“历史问题”的技术专家? 官方信源:中国共产党新闻网