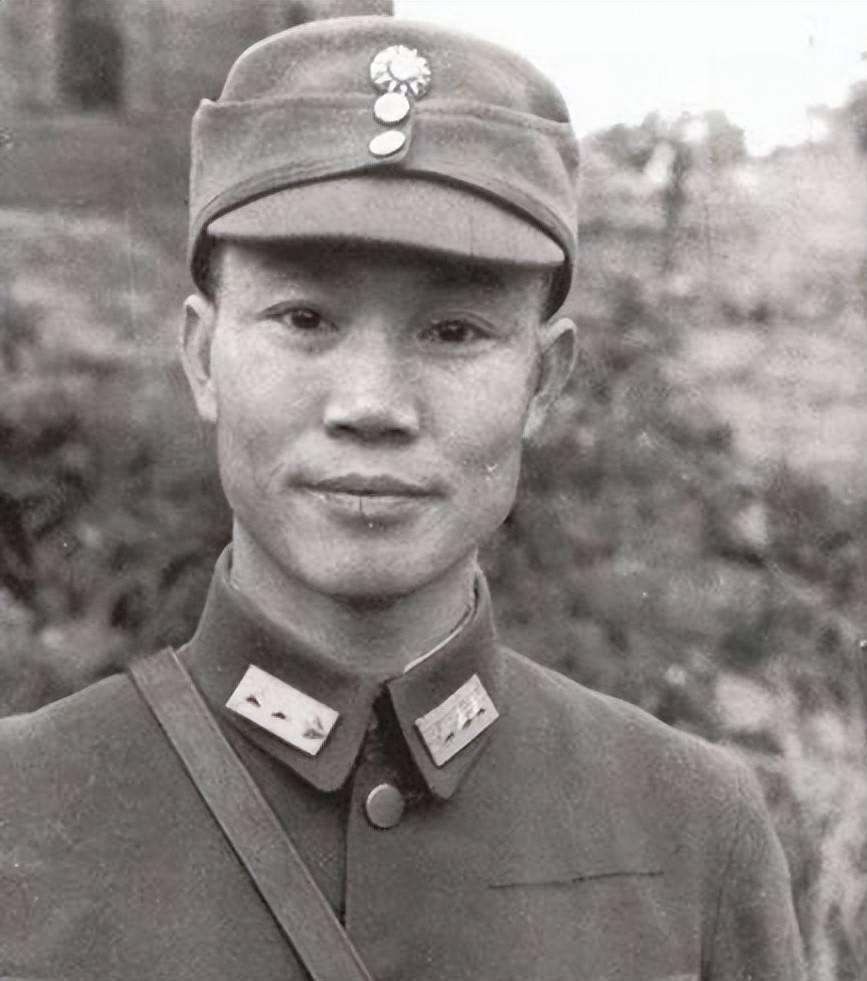

1984年7月的老山前线,刚经历过“松毛岭大战”的战壕还留着弹痕,晨雾里飘着硝烟和腐叶的混合味,解放军某部排长李海欣带着两名战士下山巡逻。 前几天,隔壁班的兵就是在这条路上,被伪装成老百姓的越军特工偷袭负伤,所以每一步都走得格外小心。可谁也没料到,这次撞上的“危险”,居然穿着和他们一模一样的军装。 “同志,等一下!”三个身影从路边树林里钻出来,军帽压得低,夏常服的领口沾着泥。领头的人嗓门有点哑,开口就问:“你们是一营的吧?前面有没有发现越军动静?” 李海欣停下脚步,刚要搭话,目光扫过对方的领章,心里突然“咯噔”一下。当时老山前线的解放军领章,都是统一钉在领口正上方,距离袖口刚好两指宽;可这三个人的领章,左边那个明显偏了半厘米,边缘还起了毛。那是越军仿造军装时,手工缝制的破绽,之前俘虏的特工身上就见过同款。 更让他起疑的是持枪姿势,解放军巡逻时,习惯把枪托贴在腰侧,手指搭在扳机护圈外;可这三个人,枪斜挎在肩上,手却一直按在枪套上,动作僵硬得像在“摆样子”。李海欣悄悄给身后的战士使了个眼色,故意拖长声音问:“你们连指导员是谁?昨天的口令是啥?” 领头的人愣了一下,支支吾吾地说:“我们……我们是临时调过来的,还没来得及记口令。”这话一出口,李海欣心里的疑团彻底解开。老山前线换防再急,口令都是交接的第一要务,绝不可能“没来得及记”。 没等对方反应,李海欣突然切换语气,用战前突击学的越南话大喊:“Đưa súng ra, không giết!(缴枪不杀!)” 这一喊,三个“战友”瞬间变了脸。领头的人猛地摸向腰后,李海欣眼疾手快,一个箭步冲上去按住他的手腕。触感不对,解放军的枪套是帆布的,而这人腰后是硬皮套,里面藏的是越军制式的TT-33手枪。另外两人想拔枪,被身后的战士死死按住,挣扎间,口袋里掉出了标着越军符号的地图和信号弹。 后来审讯才知道,这三个是越军“特工队”的骨干,专门学了半年中文,仿造了解放军的军装、肩章,甚至还背熟了前线部队的番号,就想混进我方阵地,摸清战壕和火力点的位置。他们怎么也没想到,栽在了领章的半厘米偏差和一句越南话上。 而李海欣能识破伪装,不是运气。早在战前训练时,他就把越军的伪装手段记成了“顺口溜”:“看领章辨针脚,看持枪辨习惯,看应答辨口令”。之前他还在一次夜巡中,通过对方鞋子的橡胶底(越军鞋底没有解放军的防滑纹路),识破过两名伪装成民工的特工,这次不过是“熟门熟路”。 这场惊险的遭遇战,后来被写进了老山前线的战例汇编。没人知道,李海欣喊出越南话时,手心也攥着汗。万一判断错,误伤友军就是大错;可要是犹豫,战友的生命就可能受威胁。 也就是这份“细到骨子里”的警惕,让他在后来的“李海欣高地”保卫战中,带领全排顶住越军一个营的进攻,用生命守住了阵地。 老山前线的较量,不止是枪炮的对抗,更是细节的比拼。像李海欣这样的战士,把“警惕”刻进骨子里,从领章的偏差、持枪的姿势里揪出敌人,用一个个“不起眼的发现”,筑起了比战壕更坚固的防线! 参考文献 1. 《老山自卫反击战英雄录》(解放军出版社,1992年版) 2. 《李海欣高地:永不褪色的英雄记忆》(云南人民出版社,2008年版) 3. 《解放军报》1984年10月17日报道《老山巡逻兵:火眼金睛识敌特》