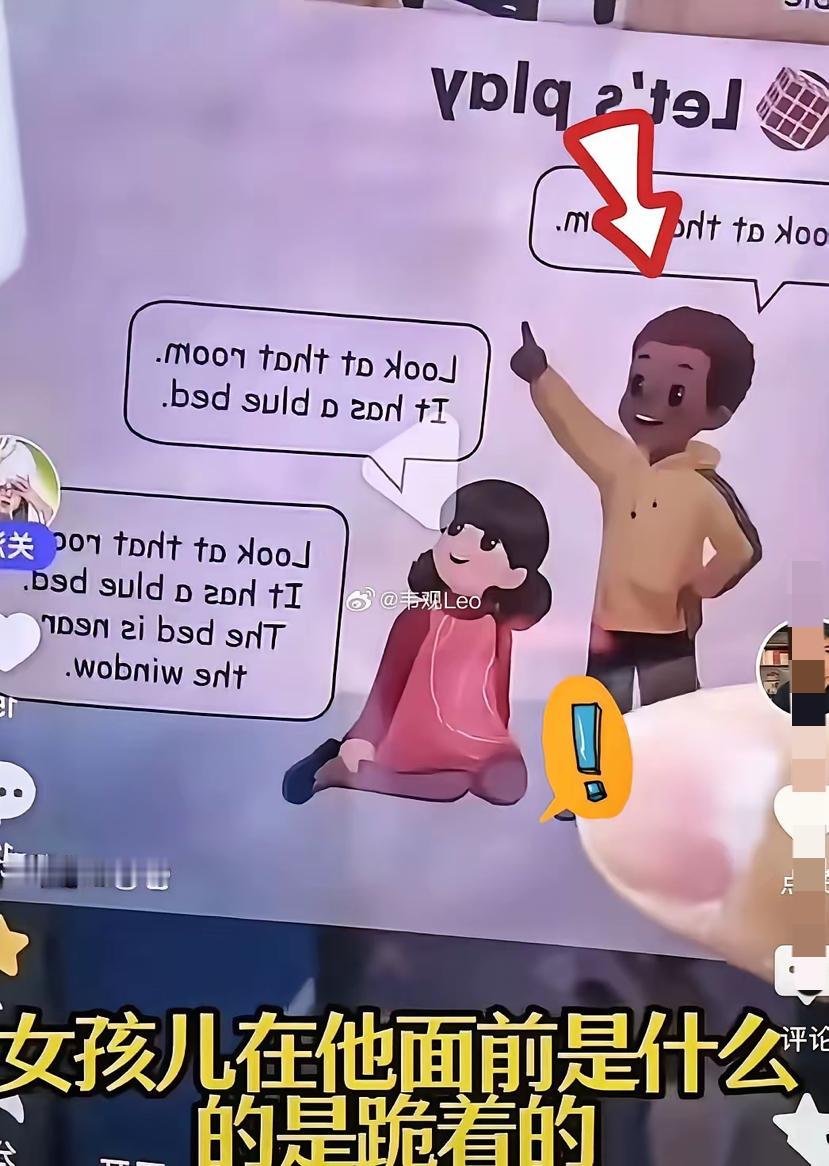

一个黄肤色女孩跪着,黑人男孩站着什么鬼?这书咋过审的? 这事不处理好,对孩子成长影响也会有的 毕竟孩子的心智是在学习书本期间慢慢打开的,虽然少不了父母的指导,但是接触最多的还是书本上的知识! 小孩子在学习的时候最容易学什么就做什么? 对此你觉得教材的作用大不大? 你想想,家长晚上陪孩子写作业,翻开二年级的道德与法治课本,突然就撞见这张图——黄皮肤的小女孩膝盖着地,双手好像还在递东西,旁边的黑人小男孩稳稳站着,眼神往下瞟。换谁心里不咯噔一下?浙江有位妈妈直接拍了照片发家长群,没一会儿就炸了锅,有人说“是不是画错了姿势”,更有人急了:“孩子刚懂点事,看见这个会不会以为‘黄皮肤的就该这样’?” 这可不是小题大做。去年人教版数学教材的插图争议还没走远——那些眼神呆滞的孩子、暴露的衣裤,当时教育部直接要求全面整改。现在又冒出来这种图,问题根本不在“肤色”,而在“姿态”。小孩子的世界里,图片比文字记得牢多了。你要是问一个7岁孩子“图里谁站得直”,他能立马指出来;可要是问“为什么她跪着”,孩子说不出所以然,但心里会悄悄记下:“哦,原来可以这样画。”这种潜移默化的影响,比说教厉害十倍。 更让人费解的是“怎么过审的”。教材出版有一套铁流程,从设计师画图、编辑初审,到出版社复审,最后还要送教育部门终审,层层把关,怎么就漏了这张图?有人翻出这本书的出版社信息,发现去年他们刚因为“插图不符合学生认知”被罚过款,怎么今年还犯这种错?是设计师没考虑到姿态的隐喻,还是审校的人走了过场?要知道,教材里的每一根线条、每一个姿势,都该抠到“有没有传递平等价值观”,这不是吹毛求疵,是对孩子最基本的负责。 别拿“艺术创作”当借口。有网友说“可能就是想画个帮忙的场景”,可帮忙非得跪着吗?换成两个人并排蹲下来递东西,或者站着微笑递过去,不更自然?再说,孩子的教材不是艺术展,不需要“标新立异”,需要的是清晰、积极的引导。就像之前有本绘本里,把“妈妈”画成浓妆艳抹的样子,被家长吐槽“不符合孩子对妈妈的认知”,最后还是下架整改了——道理都一样,教材里的内容,得配得上孩子纯粹的世界观。 最关键的是,教材从来不止是“教知识”的工具。它藏着我们想给孩子的价值观:人与人之间是平等的,不管皮肤是什么颜色、来自哪里;帮助别人是互相尊重的,不是谁高谁低。这张图要是不纠正,万一孩子在幼儿园里模仿“跪着递东西”,还说“书上就是这么画的”,那才是真的糟了——我们辛辛苦苦教孩子“要自信、要平等”,抵不过书本上一张没把关的图。 说到底,不是家长太敏感,是教材的分量太重。它陪孩子度过六七年的校园时光,比很多课外书都有“权威性”。这次的事,与其骂“画得烂”,不如追问“审得松”——到底哪个环节掉了链子,才让这种容易引发误解的图,堂而皇之地走进了课堂? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。