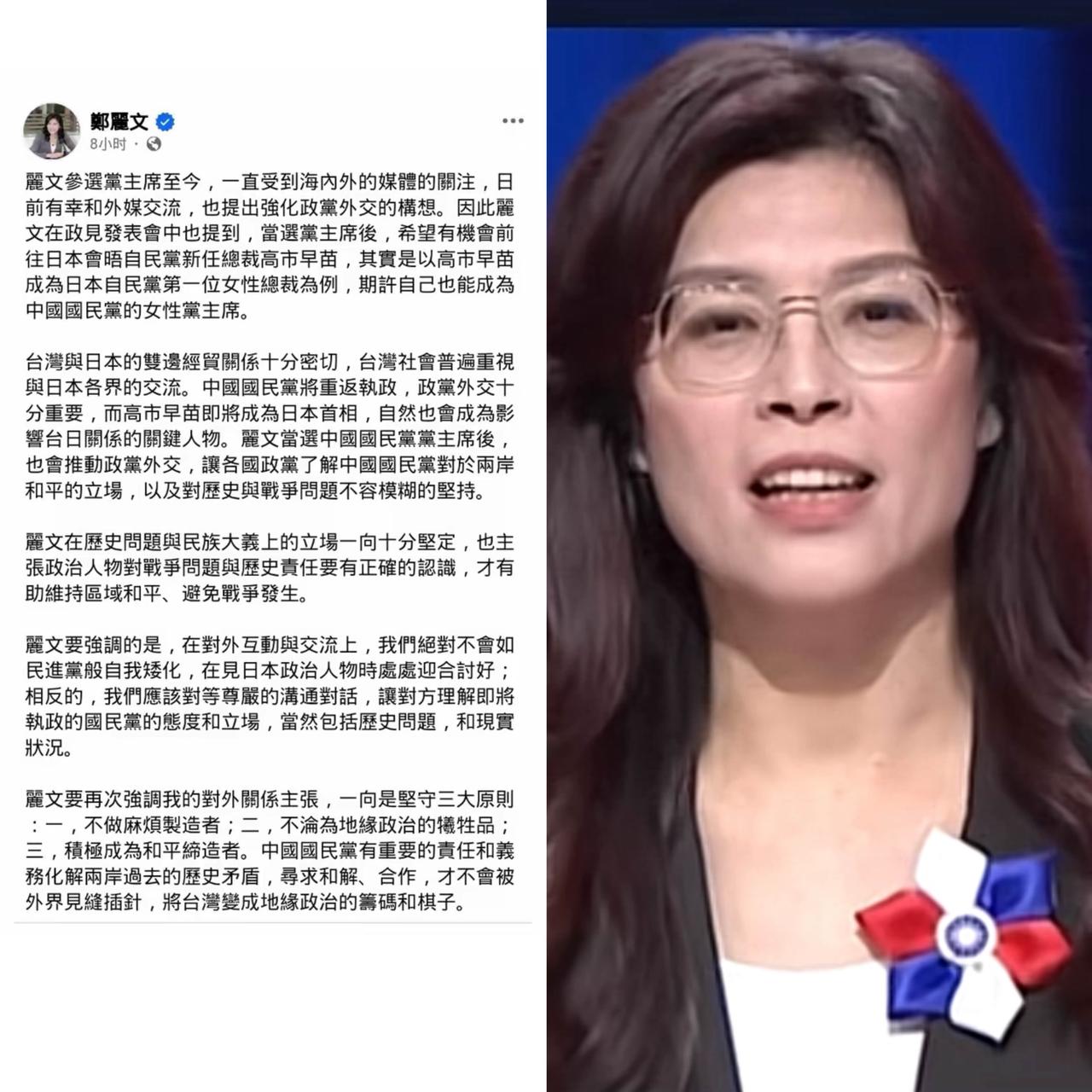

第四次大辩论落幕,张亚中不负众望获得认可,郑丽文表现一言难尽。 2025年10月4日的这场辩论,原本因郝龙斌、罗智强临时缺席险些流产,最终却成为国民党主席选举中最具戏剧性的交锋。 张亚中与郑丽文的表现形成鲜明对比,不仅直接影响选情,更暴露了国民党深层的路线分歧。 张亚中在整场辩论中展现了其一贯的沉稳与理论深度。他坚持围绕“国民党最缺明确方向”这一核心论述,强调若当选将立即恢复“国家统一纲领”,并重启国共论坛与政治对话。 这种清晰的两岸路线主张并非临时起意,而是源于其长期研究的“两岸统合论”体系。 张亚中在辩论中特别指出,国民党必须首先在党内统一思想,才能有效与大陆恢复沟通机制,进而推动经济合作与民间交流。 这种扎实的理论基础和前后一致的主张,让许多党员感到“他至少抓住了国民党的病根”。 相比之下,郑丽文的表现令人意外。在前三场辩论中,她曾以说话条理清晰、立场清楚而获得不少年轻党员和中间派的支持。 然而在第四场辩论中,当被问及对外关系时,她突然提出要“主动和日本高层构建沟通渠道,推动台日政治合作”。 这一表态立即引发轩然大波,现场观众纷纷表达不满。 这一提议尤其敏感,因为半个月前国民党内部刚有人因“私下访日”引发争议,党员当时就已质疑“是否立场不够坚定”。 郑丽文的表态之所以引发强烈反应,更深层的原因在于其提议对象高市早苗的政治背景。 高市早苗是日本右翼代表人物,每年都会参拜靖国神社,否认南京大屠杀和慰安妇问题,甚至曾与新纳粹组织头目合影。 张亚中当场批评郑丽文缺乏国际政治常识,指出与这样的“反中”大将接触只会恶化两岸关系。 这种批评可谓切中要害,因为郑丽文的提议不仅触碰了历史问题的敏感神经,更可能触及大陆在台湾问题上的红线。 辩论后的民调变化直观反映了选民的态度。张亚中的支持率从23%升至28%,而郑丽文则出现下滑。 这种变化表明,国民党党员更加看重候选人两岸论述的清晰度和稳定性,而非简单的口才或表现力。 有选民在辩论后表示,终于看清楚国民党现在缺的不是“团结口号”,而是清晰的路线。 从整体选情看,郑丽文此前一直保持领先地位。艾普罗民调显示其支持度曾达30%,远超郝龙斌的17.4%和罗智强的16.3%。《ETtoday新闻云》的民调更显示她曾以44.5%的支持度领先。 然而第四场辩论成为转折点,凸显了在国民党主席选举中,两岸论述的严谨性与一致性对选情的决定性影响。 这场辩论还反映了国民党内部更深层次的问题。一方面是关于路线选择的困惑,另一方面则是内部团结的难题 。郝龙斌在10月7日的政见会上就曾怒斥:“国民党的失败,不是被民进党打败,而是被自己不团结打败”。 这种内耗不仅体现在候选人之间的相互攻击,更表现为选举过程中各种“黑函”与谣言满天飞,其中多数箭靶对准了领先的郑丽文。 值得注意的是,郑丽文在陷入争议后试图进行解释,称其原意是以高市早苗成为日本自民党第一位女性总裁为例,期许自己也能成为国民党的女性党主席,并强调会坚持对历史与战争问题不容模糊的立场。 然而这种事后解释难以完全消除质疑声音。 距离10月18日投票日只剩十几天,这场辩论对选情的影响可能会持续发酵。 张亚中凭借稳定的两岸主张持续获得认可,而郑丽文则需要应对因其争议言论带来的负面影响。无论最终结果如何,这场辩论都已经清晰表明。 在国民党内,两岸论述的严谨性与一致性已经成为衡量领导力的重要标准,任何在原则问题上的模糊或摇摆都可能付出政治代价。