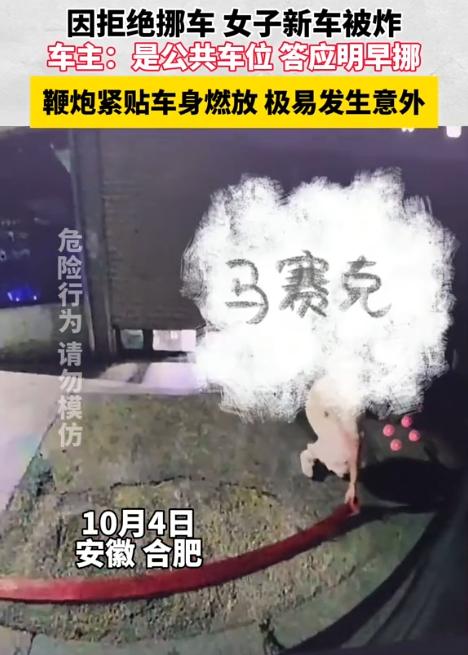

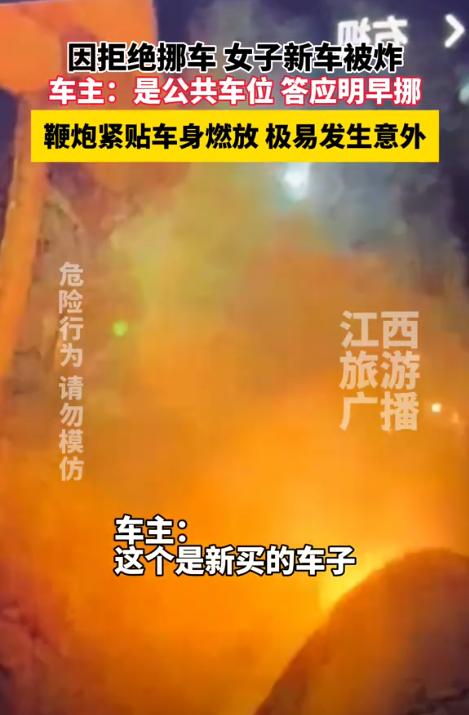

合肥女子只是拒绝挪车,20分钟后新车被鞭炮炸得遍体鳞伤。车主报警,对方却嚣张地说:“谁让她占我车位的?”一句话,让网友们炸开了锅。 10月3日晚上十点左右。当天,桂女士开着刚提不久的新车回家,发现小区门口的停车位早已停满。她绕了几圈没找到位置,便将车停到了马路对面的公共停车位上。那是划有停车线、无禁停标识的正规路边位。桂女士检查无误后锁车上楼,一切看似平常。 可就在夜里十点整,她接到一个陌生电话。电话那头的女子声音冷硬:“把车挪走,这个车位是我的。”桂女士一愣:“这是公共车位吧?没有标牌啊。”对方态度依旧强势:“我家车就停这儿,你占我位置了。” 天色已晚,桂女士不想争辩,便说:“明早我再挪。”然后挂断电话。她没想到,这个决定,换来了接下来的“报复”。 大约二十分钟后,窗外突然传来一连串鞭炮声,紧接着手机响起车辆防盗系统报警。桂女士急忙下楼,只见那名打电话的女子蹲在车旁燃放鞭炮。火花在夜里闪烁,声音震耳,地面上布满了碎屑和烟尘。她冲上前制止,对方却瞪着她说:“谁让你占我车位的?活该!” 桂女士气得直抖,立刻报警。民警赶到现场时,那名女子依然态度嚣张,不仅拒绝道歉,还声称“车位就是我家的”。警方在核实后表示,现场确实是公共停车区域,不存在私人占有权。桂女士次日去定损,发现车漆多处受损,维修费用超千元。目前,对方拒绝赔偿,桂女士准备通过司法途径维权。 这起看似琐碎的纠纷,其实触及了一个城市中极为常见但又被忽视的法律边界——公共停车位不是私产。根据《民法典》第240条的规定,城市道路附属设施中的停车区域由政府统一管理,任何个人不得主张所有权。只要无禁停标识、未标注专属车牌的停车位,都是公共资源。在法律意义上,遵循的是“先到先得”原则。 也就是说,桂女士的停车行为是合法合规的。而对方强行要求挪车,本身就缺乏法律依据。更严重的是,对方在拒绝挪车后采取报复行为,在他人车辆旁燃放鞭炮,造成车辆受损,这一举动已涉嫌故意损毁他人财物。 《治安管理处罚法》第49条明确规定:故意损毁公私财物的,处五日至十日拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日至十五日拘留,可以并处一千元以下罚款。虽然该案的损失金额未达到刑法中“故意毁坏财物罪”5000元的立案标准,但女子的行为依旧属于治安违法。公安机关有权对其行政拘留并罚款,同时,桂女士可依法提起民事诉讼,要求其赔偿损失。 更值得注意的是,燃放鞭炮本身在城市管理中也受到严格限制。《合肥市燃放烟花爆竹管理规定》第12条第2项明确指出:在允许燃放的区域和时间内,也不得朝向车辆、行人或建筑物燃放。女子在桂女士车辆旁点燃鞭炮的行为,不仅违反了管理条例,还存在极大的安全隐患。如果鞭炮火星引燃汽车底部的油管、电线,后果将不堪设想。虽然此举尚不足以构成刑法意义上的放火罪(因未造成火灾),但足以触发行政处罚——罚款500元并责令改正。 这一案件的法律边界十分清晰:公共资源不能被个人据为己有;情绪化的报复行为在法律上毫无正当性。而现实中,类似的“私人车位意识”却屡见不鲜——有的人长期占用同一位置,就认定那是“自家专属”;有人甚至摆放锥桶、铁链封位,见别人停了就破口大骂,甚至动手破坏。 这种心态的本质,是对公共秩序的误解和对法律意识的缺乏。法治社会的底线,不在情绪的高低,而在规则的执行。公共停车位,是城市共享的空间,不是谁“常停”谁就“拥有”。任何以“习惯使用”为由主张“所有权”,都无法获得法律支持。 女子的行为,也折射出当下社会中一种危险的“情绪维权”倾向——遇到分歧不去沟通,不走程序,而是用极端手段“出气”。但情绪失控从不是正义的理由。法律的存在,正是为了在冲动与理性之间筑起防线。法治的本质,就是让人学会克制。 这件小事也提醒了所有城市车主:当停车矛盾出现,不要被所谓的“习惯车位”所困扰。即使对方蛮横无理,也应保持冷静。因为一旦越线,哪怕是几挂鞭炮,也可能让自己陷入法律的泥潭。冲动一分钟,代价可能是拘留十五天。 合肥这起“鞭炮炸车”事件,看似小题,却引人深思。公共停车位从来不是“谁先喊归谁”,而是法律明文规定的共有资源。当有人把公共空间当成私产、把情绪当成权力时,最终失去的,不只是道理,还有自由。