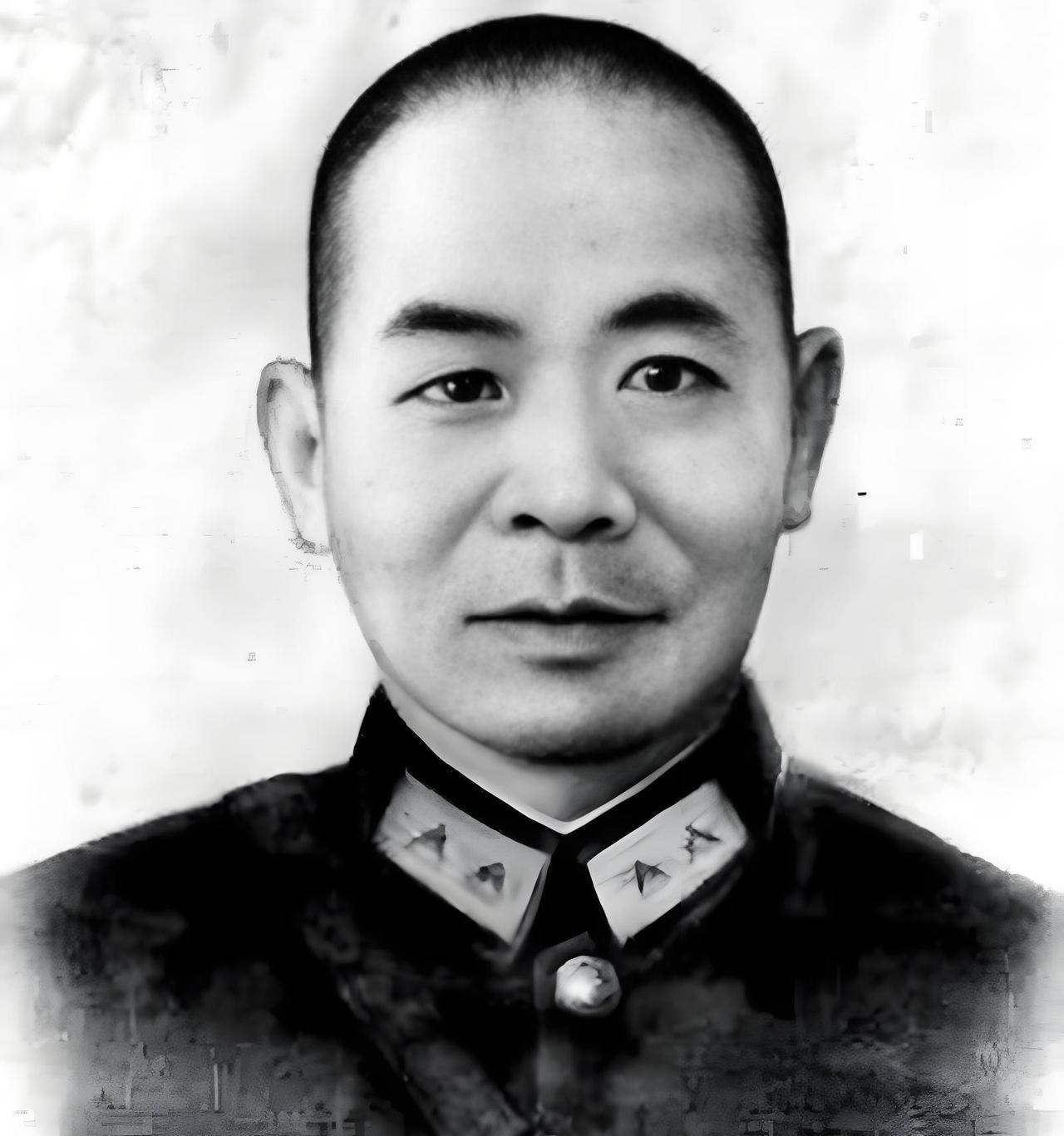

1926年初,奉军将领施从滨被押送到孙传芳面前,孙传芳下令将其拖出去枪杀后斩首,并暴尸三日。这个决定,让孙传芳在九年后,付出了生命的代价。 1926年春,一个血腥的决定改变了两个家族的命运。孙传芳残杀施从滨并斩首示众的举动,看似展现了军阀的威严,实则为自己种下了死亡的种子。九年后的天津居士林,当年的施家千金施剑翘用三声枪响结束了这段恩怨。这究竟是正义的伸张,还是命运的轮回? 1926年春,一个血腥的决定改变了两个家族的命运。孙传芳残杀施从滨并斩首示众的举动,看似展现了军阀的威严,实则为自己种下了死亡的种子。九年后的天津居士林,当年的施家千金施剑翘用三声枪响结束了这段恩怨。这究竟是正义的伸张,还是命运的轮回? 民国时期的中国军阀混战,各路诸侯为了地盘和权力明争暗斗。孙传芳算是其中的佼佼者,他从山东泰安的穷小子一路拼杀,成为控制江苏、安徽、江西、福建、浙江五省的”东南王”。这人头脑灵活,手段狠辣,在那个弱肉强食的年代里混得风生水起。 施从滨则是另一路人马,他跟着袁世凯起家,是正儿八经的北洋老将。到了1920年代,这位老将军已经年过花甲,本来可以告老还乡享清福,可惜时局不允许。张作霖把他推到台前,让他担任安徽善后督办,负责抵挡孙传芳的进攻。 1925年,孙传芳看准时机发动反奉战争,目标直指张作霖在江南的势力。他这一招确实厉害,趁着奉系主力在北方,江南防务空虚的机会突然发难。蚌埠一战,施从滨兵败被俘,从此走向了人生的终点。 按照当时军阀之间的潜规则,俘虏一般不会被杀害。大家都是出来混的,今天你抓了我的人,明天我抓了你的人,留条后路对大家都有好处。可孙传芳偏偏要打破这个规矩,不但处决了施从滨,还命人将其斩首示众,悬挂在蚌埠火车站前三天。 这种做法在当时引起了很大争议。有人说孙传芳这是杀鸡儆猴,立威于天下;也有人认为他太过残忍,违背了基本的人道原则。不管怎么说,施从滨的死确实震慑了不少人,也让孙传芳的名声传遍了大江南北。 施从滨的死讯传到家中,他的女儿施谷兰彻底崩溃了。这个原本过着大家闺秀生活的女孩,从此走上了复仇的道路。她改名施剑翘,寓意”剑指青天,翘首复仇”,开始了长达九年的报仇计划。 施剑翘先是寄希望于族中的男丁,特别是她的堂兄施中诚。可是随着时间推移,这些男人要么被官场腐蚀,要么胆小怕事,根本指望不上。施剑翘只好自己动手,她解开了缠足的布条,开始练习枪法,暗中打探孙传芳的行踪。 时间到了1930年代,孙传芳早已不是当年那个威风八面的”东南王”了。北伐战争让他的五省联军土崩瓦解,他本人也败走天津租界,过起了隐居生活。为了寻求精神寄托,孙传芳开始信佛,经常到居士林参加法会。 施剑翘经过多年调查,掌握了孙传芳的生活规律。她发现这个仇人每月十三日都会到天津居士林参加法会,于是制定了详细的行动方案。1935年11月13日,机会终于来了。 那天上午,施剑翘化装成普通的女居士,混进了参加法会的人群。孙传芳穿着灰色长衫,正专心听着主持诵经,完全没有察觉到危险的临近。施剑翘悄悄靠近,掏出准备已久的手枪,对准了这个杀父仇人。 三声枪响过后,孙传芳倒在了血泊中。这个曾经叱咤风云的军阀,就这样在佛音阵阵中结束了自己的一生。施剑翘没有试图逃跑,她放下手枪,平静地等待警察到来。对她来说,父亲的仇终于报了,其他的都不重要了。 孙传芳的死在当时引起了巨大轰动。有人说施剑翘是女中豪杰,替天行道;也有人认为她是冷血杀手,应该受到法律制裁。不管外界如何评价,这段延续九年的恩怨总算是有了结果。 回过头来看,孙传芳当年残杀施从滨的决定,确实为自己埋下了祸根。如果他当时能够按照常规处理俘虏,或许就不会有后来的血腥报复。可惜历史没有如果,他的残忍换来的是自己的死亡,这或许就是所谓的因果报应吧。 这个故事反映了那个动荡年代的特点:法律形同虚设,暴力解决一切,私人恩怨往往演变成血腥仇杀。无论是孙传芳的残忍,还是施剑翘的复仇,都是那个时代的产物,既让人唏嘘,也让人深思。 历史告诉我们,暴力只会催生更多的暴力,仇恨的种子一旦播下就很难根除。孙传芳的残忍换来了自己的死亡,施剑翘的复仇也让她付出了青春年华。在那个动荡的年代里,你认为施剑翘的选择是对是错?欢迎在评论区分享你的看法。

1926年初,奉军将领施从滨被押送到孙传芳面前,孙传芳下令将其拖出去枪杀后斩首,

熹然说历史

2025-10-08 23:45:13

0

阅读:15