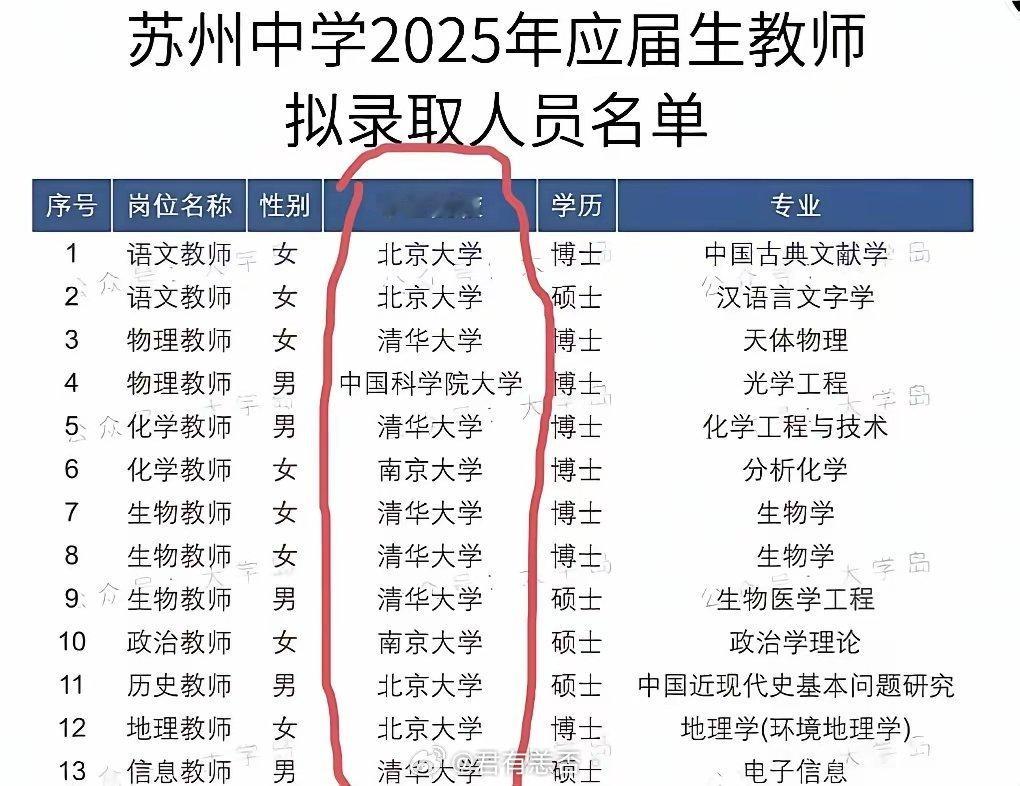

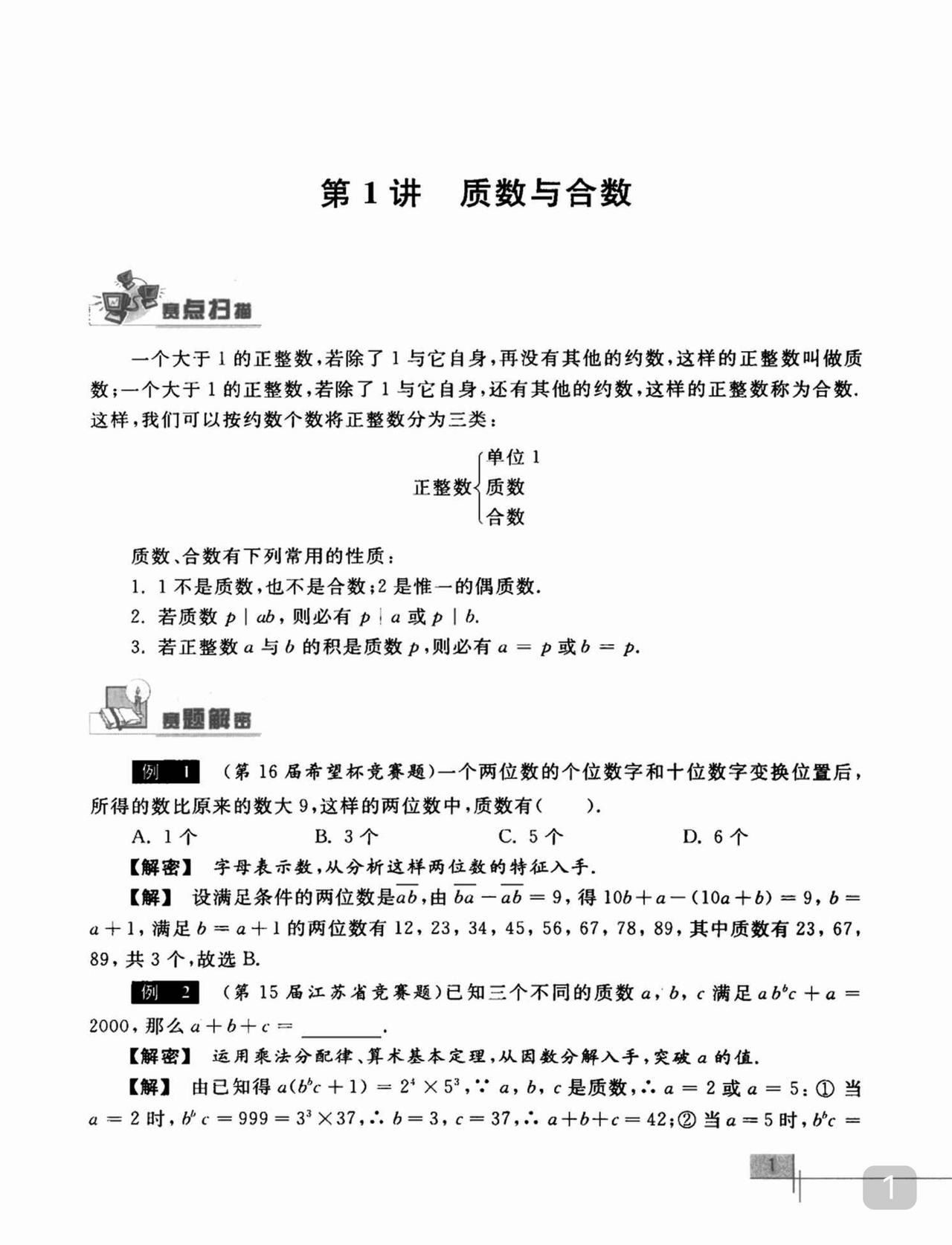

[中国赞]复旦教室里,67岁的王德峰看着底下黑压压的300个学生,突然来了句:“现在的中国人,不管有钱的没钱的,都感觉不到幸福了。”一个男生犹犹豫豫地举手问:“老师,要是这样,我们活着到底图个啥呢?”王教授说了一句让所有人都惊掉下巴的话:“你们都把成功当成了人生的意义,其实,成功恰恰是意义的头号敌人。” (信源:百度百科——王德峰) 在复旦一间坐了三百人的教室里,哲学教授王德峰问了一个问题,他说,为什么现在的中国人,无论穷富,好像都活得不幸福? 全场死寂。终于,一个学生小声地反问:那我们活着,到底图个啥? 这句反问,不只是一个学生的困惑,更像是一整个时代的叹息。我们明明过得越来越好,心里却越来越空。这可不是什么无病呻吟,数据早就把这事儿给锤实了。 社科院的蓝皮书说,那些月入三到五万的人,幸福感居然还不如赚一到三万的。更别提盖洛普2024年的全球幸福报告,四年时间里,我们的排名掉了八位。 事实很扎心:那个“有钱就会快乐”的老故事,已经讲不通了。 我们掉进了一个用数字定义一切的陷阱。幸福、成功、甚至人生价值,统统被换算成了一串串KPI,但这些数字除了制造焦虑,什么都带不来。 做投资的人就是这样,账户里的红绿线就是他的心电图,赚了怕回吐,亏了睡不着,财富目标从五十万涨到一百万,可“够了”这个词,他永远也说不出口。还有搞自媒体的朋友,一篇爆文的快乐维持不了几小时,马上就得为下一篇的流量愁白了头。 当金钱、粉丝数这些东西变成了赤裸裸的数字,人就成了数字的奴隶。 这场数字狂热也刮进了校园。读书本是为了明理和探索世界,现在却变成了一场关于绩点、证书和升学率的竞赛。知识本身不重要,能兑换成什么才重要。 渐渐地,“成功”也被简化成了几个干巴巴的标签——老板、年薪百万、财务自由。一个人活得好不好,仿佛一张资产负债表就能说清楚。 拼命追逐数字,不仅让人内心疲惫,也让我们变得越来越孤独。 父辈们还记得筒子楼里的日子,空间虽小,但人情味十足,谁家做了好吃的,端着碗就能去隔壁串门。现在我们住进了安全舒适的高档小区,物理上的墙把风险挡在了外面,也把邻里间的温情彻底隔绝。我们宁愿相信屏幕上的陌生人,却对门对门的邻居充满警惕。 这种隔阂,源于我们评价一个人的标准变了。过去,大家会真心佩服一个手艺好的木匠,或者称赞一个待人真诚的邻居。可现在,这些柔软的标准都被挤到了一边,收入和职位成了唯一的硬通货,连人际关系都变得像一场交易。 整个社会就像一条拥挤的跑道,大家都在低头猛冲,没人问方向,也没人敢停下来看看身边的风景,每个人都成了一座孤岛。 说到底,我们今天所有的焦虑和空虚,都源于一个根本性的错位:我们把实现目标的工具,当成了目标本身。 这正是哲学家王德峰想提醒我们的。我们的人生被设计成工具链:读书为找好工作,工作为赚大钱,赚钱为买房买车,为维持这一切又得更玩命工作。在这个死循环里,我们总为下一个“工具”奔波,却忘了初心。 钱,本该是让生活更自由的工具,我们却为它放弃了生活;文凭,本该是能力的证明,我们却为了它丢掉了求知的乐趣。当工具绑架了目的,就算你达成了一个又一个的小目标,也只会迎来更大的空虚,因为总有下一个更高的梯子在等着你。 想跳出这个圈子,不是说要我们放弃努力,过上躺平的生活。真正的解药,是在这场追逐中,把“什么是幸福”和“怎样算成功”的定义权,牢牢地抢回到自己手里。 改变,或许就发生在你停下来的那一瞬间,你敢于问自己一句:“这真的是我想要的吗?” 我们得学着偶尔从那条跑道上溜号,去感受生活本身,而不是活在别人的比较里。毕竟,日子是用来“过”的,不是用来“比”的。把人生从一场竞赛,变回一场属于自己的体验,也许那份不依赖于任何数字的快乐,就回来了。