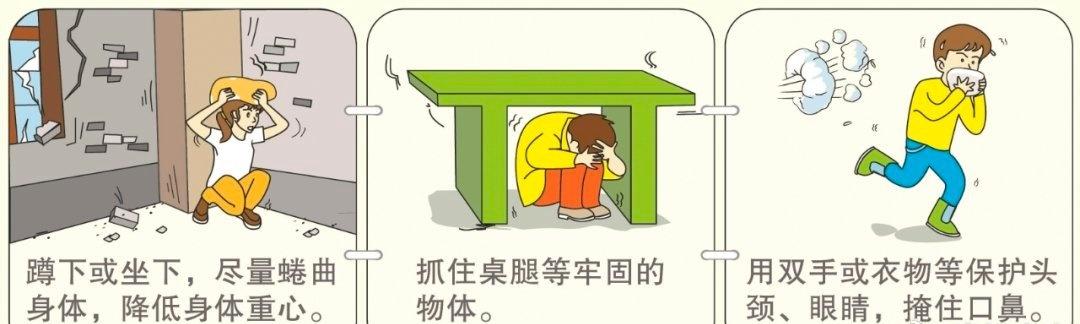

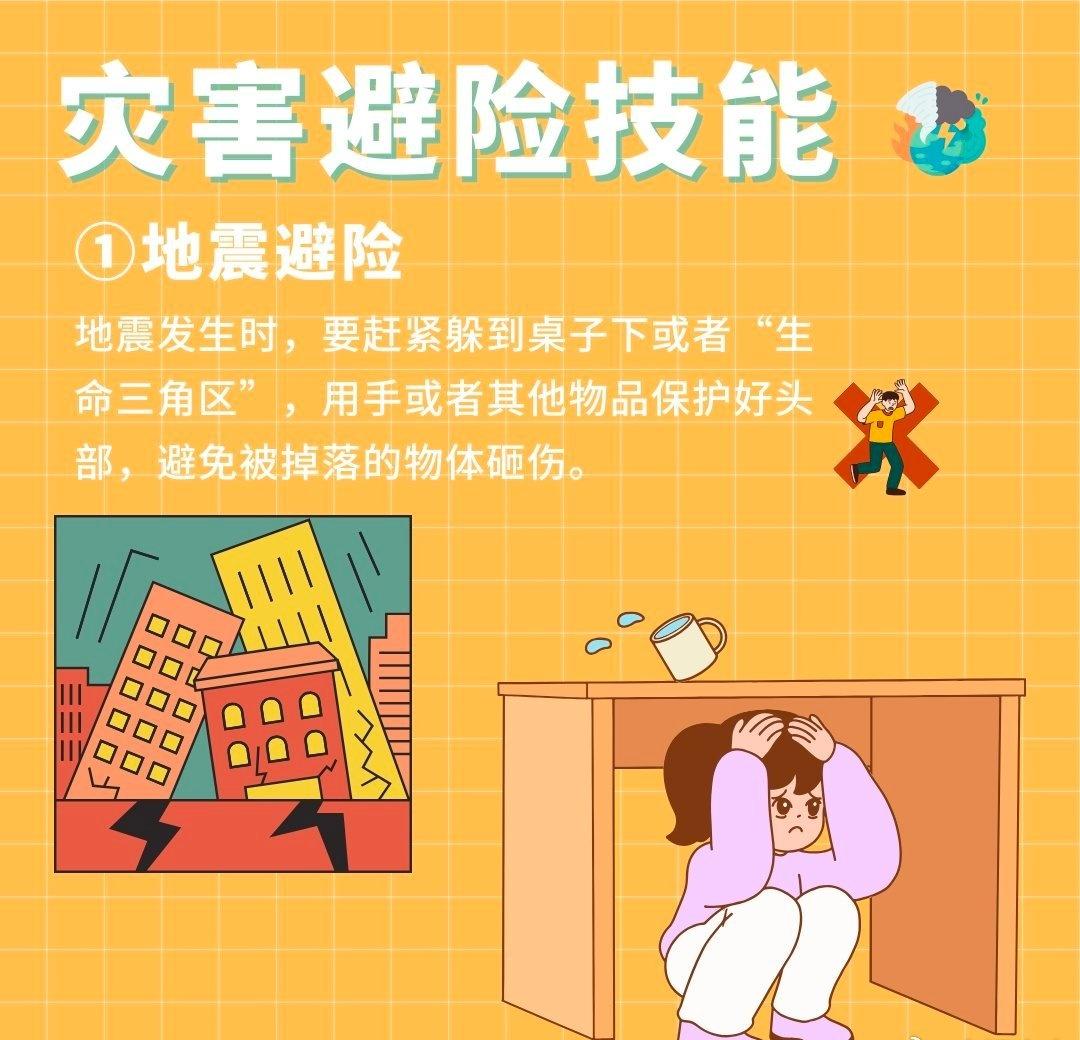

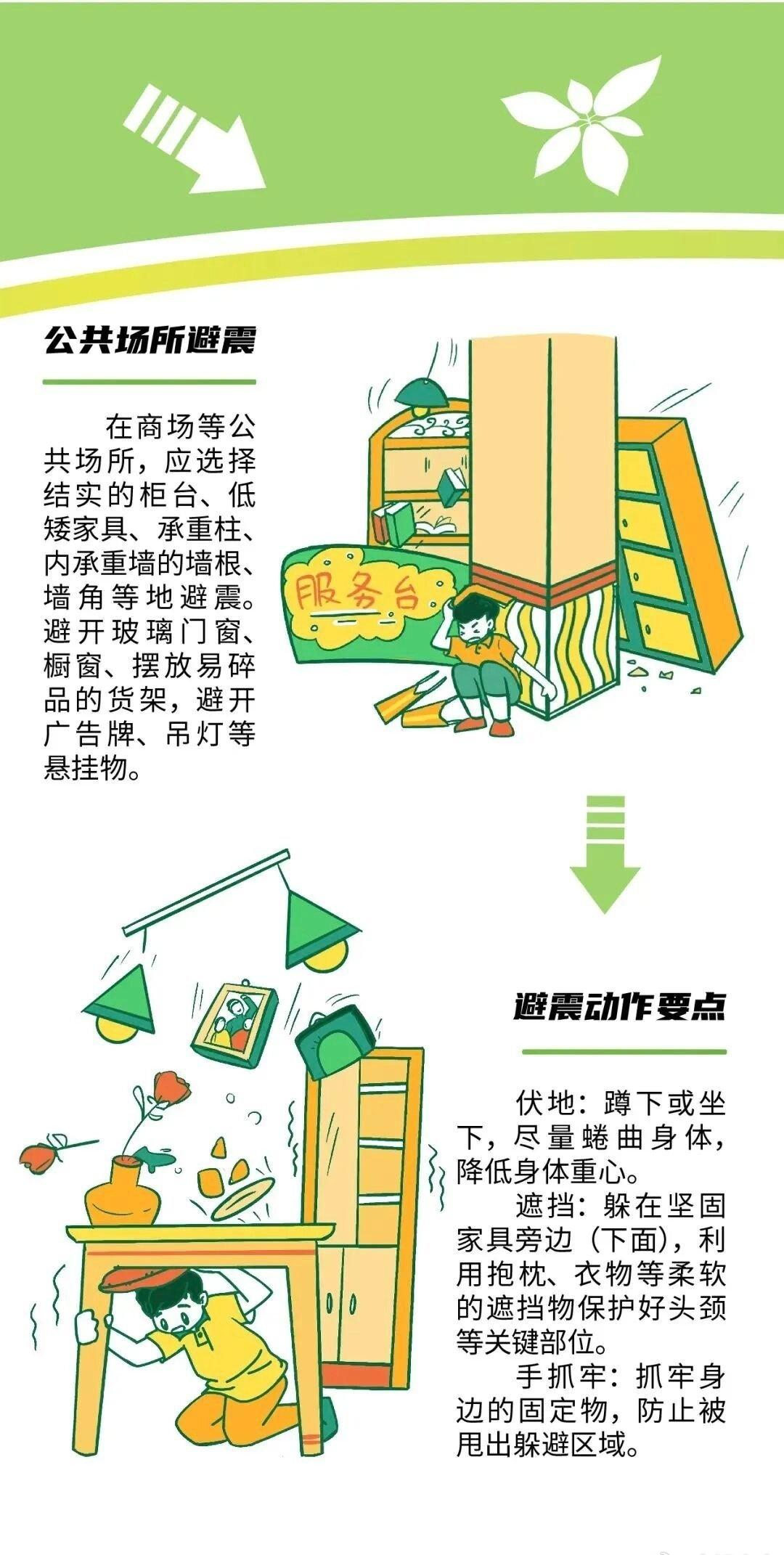

7.3级地震:科学认知与应急避险指南科学科普 当地震监测仪上的数字跳至7.3级,意味着一场具有显著破坏力的地震发生。作为地震烈度表中“大地震”的范畴,7.3级地震不仅会引发地面剧烈晃动,还可能伴随余震、滑坡、海啸等次生灾害,对生命与建筑安全构成严重威胁。了解其科学属性与正确应对措施,是降低灾害损失的关键。 一、7.3级地震的科学解读:不止是“数字” 7.3级是基于里氏震级(地震波能量量化标准)的表述,其破坏力与能量释放呈指数级增长——与6.3级地震相比,7.3级地震的能量释放约为前者的32倍,这也是其能造成大范围影响的核心原因。 - 破坏特征:7.3级地震的震中附近通常会出现“Ⅸ度”(9度)以上的地震烈度(衡量地面破坏程度的标准),具体表现为:建筑墙体大面积开裂、部分砖石结构房屋坍塌;地面出现明显裂缝、喷砂冒水现象;山区易引发大规模滑坡、泥石流,沿海地区可能触发海啸(若震源位于海底且深度较浅)。 - 影响范围:震感会波及数百公里范围,即使远离震中,也可能出现明显的地面晃动,高层建筑易产生“共振”,导致内部物品倾倒。此外,7.3级地震后数小时至数天内,大概率会发生多次3-5级余震,部分余震甚至可能达到6级以上,需持续警惕。 - 发生原理:多数7.3级地震与板块运动直接相关,如板块边界的俯冲、碰撞或走滑(如环太平洋地震带、地中海-喜马拉雅地震带),地壳岩石在长期应力积累下突然破裂,释放的能量以地震波形式向四周传播,形成地面震动。 二、7.3级地震应急:不同场景的避险措施 面对7.3级地震的剧烈晃动,“黄金12秒”(地震波到达地面后的最初12秒,是逃生或避险的关键时间)内的正确选择,能极大提升生存概率。不同场景下的应对方法需精准区分: 1. 室内:“伏地、遮挡、手抓牢”是核心 室内是多数人遭遇地震的场景,此时绝不能盲目奔跑或跳楼,需遵循“三步骤”原则: - 第一步“伏地”:迅速趴在地面,降低重心,避免被剧烈晃动甩倒,同时防止上方物品砸中身体。 - 第二步“遮挡”:躲到结实的“三角空间”内,如承重墙根、坚固的桌子或柜子下方,用手臂保护头部和颈部,避免被吊灯、书架、电器等坠落物砸伤(远离窗户、阳台、厨房及燃气管道)。 - 第三步“手抓牢”:紧紧抓住固定物(如桌腿、床架),防止身体随地面晃动移位,避免被卷入杂物堆或摔倒。 待主震结束(地面晃动明显减弱或停止)后,再有序撤离:撤离时用手或书包护住头部,弯腰快速通过楼梯(切勿乘坐电梯),避开楼道内的杂物与破损墙体,前往室外空旷地带(如操场、广场,远离高楼、大树、电线杆)。 2. 室外:远离“危险源”,就地避险 若在室外遭遇地震,需立即远离高风险区域,保持开阔站位: - 远离高层建筑、广告牌、路灯、电线杆、围墙等易倾倒的物体,避免站在狭窄街道、天桥或立交桥下,防止被坠落物砸伤或被坍塌结构掩埋。 - 若身处山区,需警惕滑坡、滚石,立即向地势平缓、远离山体的方向转移;若在沿海地区,主震后需立即关注海啸预警,向内陆高处撤离(海啸可能在地震后数十分钟至数小时内到达)。 3. 特殊场景:针对性应对 - 驾车时:立即减速靠边停车(避开桥梁、隧道、加油站、高压线),熄火拉手刹,待地震结束后再缓慢行驶,注意避让路面裂缝、塌陷或掉落的障碍物。 - 被困时:若被埋压在废墟下,切勿大声呼喊(避免消耗体力、吸入粉尘),可用石块或金属物轻轻敲击管道、墙体,发出求救信号;同时保持冷静,寻找身边的水源与食物,等待救援。 三、震后防护:警惕余震与次生灾害 7.3级地震后的次生灾害风险极高,需持续做好防护: - 余震应对:震后数天内,需时刻关注官方发布的余震预警,避免立即返回受损房屋(即使外观完好,内部结构也可能已受损,余震可能引发坍塌),不在危房周边停留。 - 次生灾害防范:检查家中燃气、水电管道是否破损,若发现燃气泄漏,立即关闭阀门、开窗通风,切勿开关电器或使用明火;山区居民需关注气象与地质灾害预警,警惕暴雨引发的滑坡、泥石流。 地震虽具有突发性,但科学的认知与清晰的应对流程,能将灾害风险降至最低。记住“预警即行动、室内不跳楼、室外远危险、震后防余震”的核心原则,既是对自己的保护,也是对家人的负责。