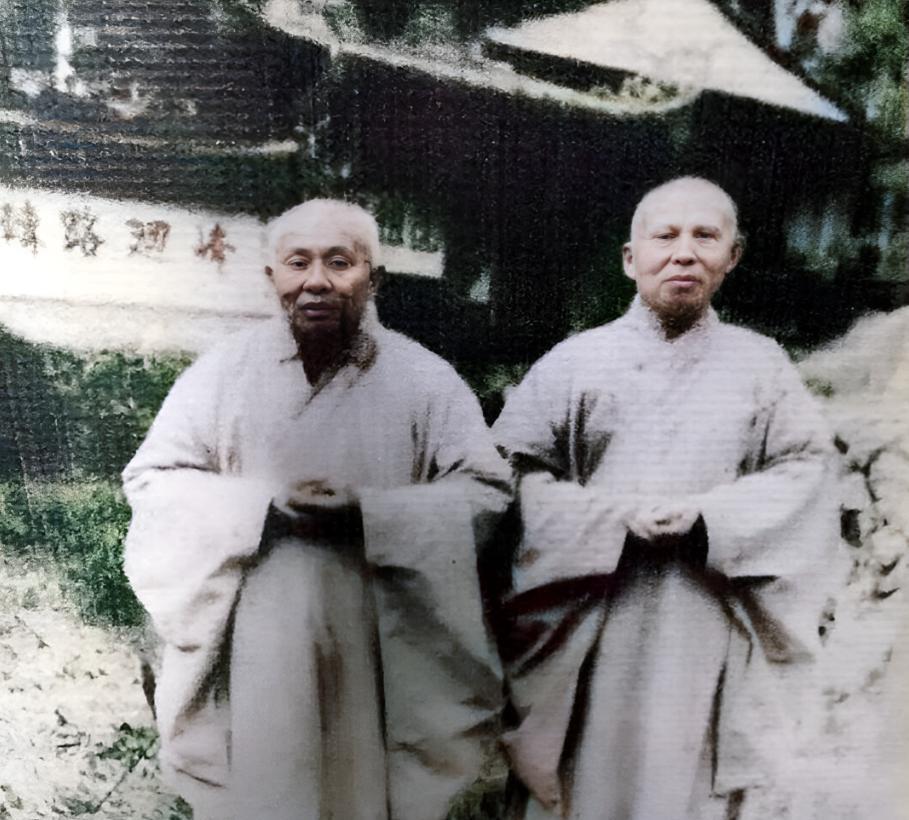

这两位高僧曾是红军中的高级干部。因队伍投敌叛变,又遭受敌人的搜捕,两人被迫选择出家为僧。他们正是曾任赣南军区政委的钟循仁与曾任闽赣省苏维埃政府主席的杨道明。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1966年深秋的福建音亭寺,金黄色的银杏叶铺满了青石板路。 磐扬大师手持竹扫帚,不紧不慢地清扫着庭院,他的动作沉稳而富有韵律。 这位年近花甲的僧人眉宇间总带着几分与众不同的沉静,仿佛经历过人世沧桑。 当特殊时期的工作组来到寺院要求僧人接受审查时,他缓缓放下扫帚,双手合十行礼。 在填写个人资料表格时,他在"曾用用名"一栏犹豫片刻,最终用工整的楷体写下"杨道明"三个字。 这个看似寻常的举动,意外揭开了一段尘封三十多年的往事。 杨道明1910年出生在江西兴国县的一个佃农家庭。 家门前的百年樟树见证了这个普通农家的悲欢离合。 1930年春天,当革命的火种传到兴国,这个农村青年第一次听到了"土地革命"这个词。 可是,革命的浪潮也带来了残酷的报复。 地主还乡团一夜之间烧毁了他的家园,亲人四散飘零。 这是他人生中第一次尝到失去亲人的痛苦。 年轻的杨道明选择了一条充满荆棘的道路。 他白天组织农民协会,晚上在昏黄的油灯下刻苦学习革命理论。 1932年加入中国共产党后,这个曾经腼腆的农村青年迅速成长为能够独当一面的革命干部。 最令人难忘的是1934年那个闷热的夏夜。 时任闽赣省苏维埃政府主席的杨道明,在摇曳的煤油灯下研究反围剿战略时,额头沁出的细密汗珠在灯光下闪烁着坚定的光芒。 命运的转折发生在1935年5月。 国民党军队的大规模围剿使革命队伍陷入重围,时任军区领导的宋清泉等人的叛变更是雪上加霜。 在紫山的茂密丛林中,杨道明与钟循仁等九人突出重围,却不得不开始隐姓埋名的流亡生涯。 他们昼伏夜出,靠野果充饥,用溪水解渴。 历经千辛万苦,最终在福建永泰县的暗亭寺找到栖身之所。 寺院的生活清苦而规律。 每日清晨四时,晨钟响起,杨道明便起床诵经。 日间劳作时,无论是扫地、挑水还是种菜,他总是一丝不苟。 夜晚青灯下,他时常望着北方的星空出神,思念着远方的战友和未竟的革命事业。 1949年新中国成立的消息传来。 他正在菜园里浇水,手中的水瓢微微颤动。 水滴在泥土上晕开深深浅浅的印记,如同他此刻波澜起伏的内心。 特殊时期的那封家书成为人生的又一个转折点。 失散多年的哥哥杨金明带着政府出具的证明文件来到寺院。 两位白发苍苍的老人相拥而泣,三十多年的分离与思念在这一刻化作滚烫的泪水。 经过深思熟虑,杨道明选择继续留在寺院。 他说半生礼佛,心已皈依,寺院就是他的家。 晚年的杨道明将全部心力投入佛教事业和公益慈善。 他主持修复了多座年久失修的古寺,带领僧众开荒种茶,将所得收益全部用于资助贫困学生和修建乡村道路。 1999年春天,他在弟子们的诵经声中安详离世。 寺院后山的松林里,一块朴素的青石墓碑上刻着"馨扬法师"四个字。 偶尔有知情的香客会在墓前放上一束野花,表达对这位不平凡僧人的敬意。 杨道明的人生轨迹如同一条暗河,表面平静无波,内里却暗流涌动。 从热血革命青年到出世高僧,他用近一个世纪的生命历程诠释了信仰的力量。 这种跨越世俗与宗教的坚守,恰似音亭寺那棵历经风雨仍枝繁叶茂的古榕。 在时光的流转中静默生长,见证着历史的变迁。 主要信源:(中国党史网——钟循仁:从省委书记到落发为僧(下))