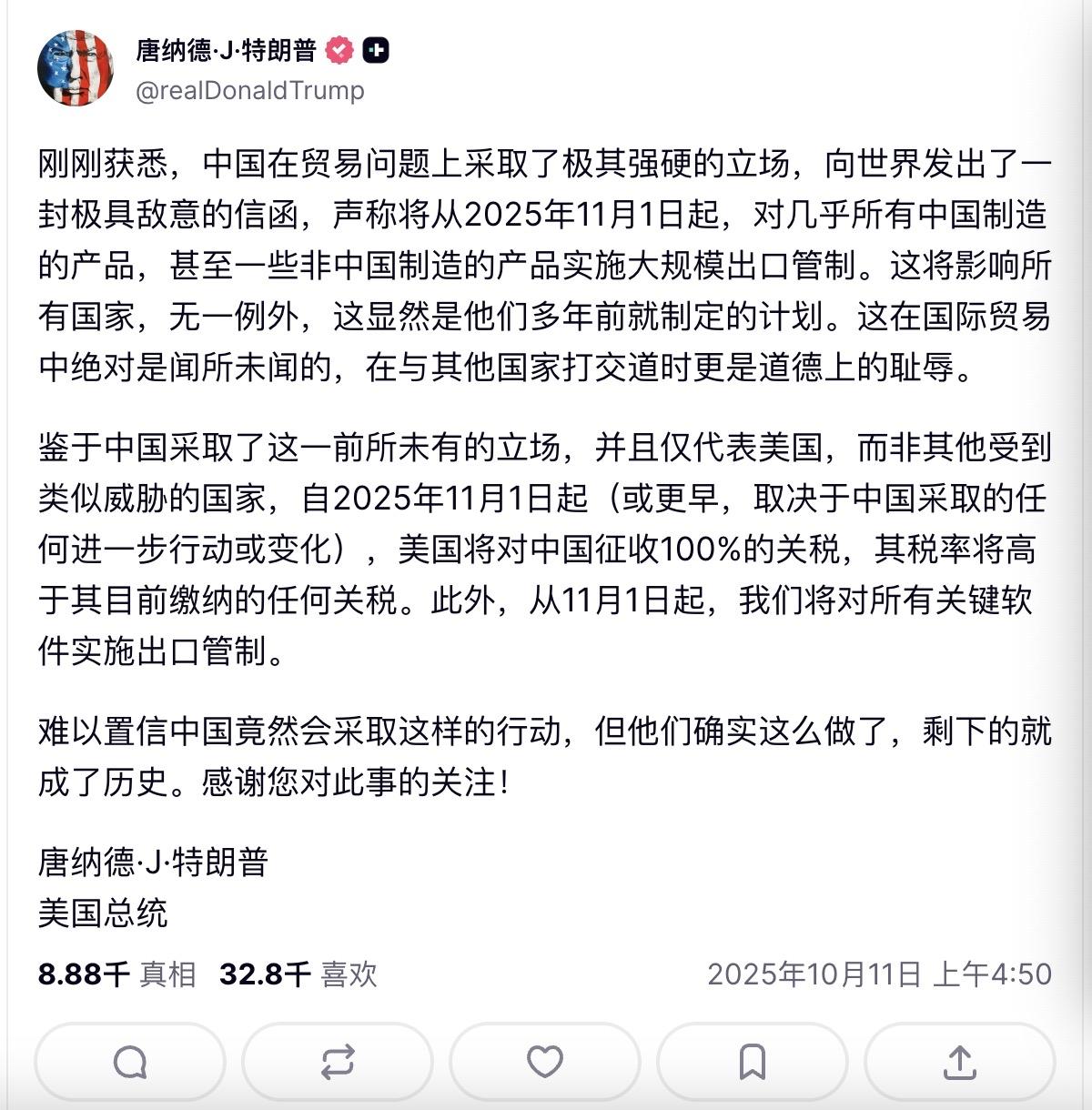

中美将达成实质性协议!外媒援引专家观点表示,但美国要拿到需要的东西,都需要付出代价。10月10日,外媒援引专家的观点表示,中国如今的谈判姿态已大不相同,更擅于运用手中的筹码如关键矿产和购买美国大豆换取关税调降,美国跟中国要任何东西,都必须付出代价,这让双方更难找到方案。 中美之间的经济关系,早就不是简单的贸易顺差或逆差问题了。 它现在更像是一场深度博弈,核心问题只有一个:谁来为这一切买单?无论是选择硬碰硬地“脱钩”,还是坐下来谈妥协,桌上都明晃晃地摆着一份复杂的成本清单。 这份清单不只是给大人物看的,它最终会影响到每一个人。 贸易摩擦最直接的代价,就是一份不断加码的经济损失账单。想象一下,如果双方关税飙升到百分之一百二以上,那是什么概念?曾经数千亿美元的贸易额可能瞬间蒸发,萎缩到不足五百亿。 全球贸易版图上,中美这条最繁忙的航线将从占据15%的份额跌到几乎可以忽略不计。 这种宏观数字的背后,是具体的痛苦。苹果、耐克这类公司会加速把生产线搬到越南和印度,但这种大规模的供应链重组,成本可能要翻倍,而且需要好几年才能稳定下来。 美国想自己开采关键矿产来摆脱依赖?那更是远水解不了近渴,周期长、花销大。 最终,所有这些成本都会传导到普通人身上。美国消费者会发现货架上的商品越来越少,价格却越来越贵,通货膨胀的压力让人喘不过气。 而大洋彼岸,部分食品价格也可能出现波动。 过去那种相互依赖的经济关系,如今已经变成了一系列可以讨价还价的战略筹码。无论是关键资源、核心市场还是重要的资本,“准入权”本身都被标上了价格。 比如,美国的新能源转型和芯片制造,命脉就握在稀土、锂这些关键矿产上,而中国在这些领域恰恰有相当大的话语权。 华盛顿如果想获得稳定的供应,就必须拿出像样的代价,比如降低关税。 中国的庞大市场也不再是想来就来的地方。不管是美国农民眼巴巴盼着的大豆订单,还是波音公司梦寐以求的飞机合同,现在都面临着来自巴西、阿根廷和欧洲空客的激烈竞争。 没有政策上的让步,想保住市场份额会越来越难。 就连美国希望吸引的中国投资也一样。 由于担忧美国的商业环境、劳工成本和审查限制,中国企业变得非常谨慎。想让这些资本进来,美国就得先证明自己能提供一个公平稳定的环境。 经济和战略上的代价,最后都会汇总成一张国内的政治账单。任何对外决策,都逃不过内部压力的严格审计。 在美国,政府要面对来自农业州农民的怒火,要安抚被通货膨胀搞得焦头烂额的消费者,还要应对制造业复苏乏力的挑战。这些压力汇集在一起,推动着政府去寻求一份能够缓解国内经济困境的外部协议。 中国同样有自己的考量。虽然手握筹码,但保持出口产业的稳定、避免产能过剩、保障供应链安全,同样是至关重要的内部目标。这也为寻求一种双赢的合作模式提供了内在动力。 所以,决策者真正面临的选择,是在“支付妥协的代价”和“承受对抗的代价”之间做权衡。 历史的教训,比如1929年那场加剧了大萧条的关税法案,就是一个响亮的警钟,提醒人们后者的政治成本可能高到无法承受。 说到底,中美关系这张复杂的“成本清单”包含了三重账目:直接的经济损失、战略资源的准入价格,以及沉重的国内政治账单。 现在的核心已经不是谁输谁赢,而是“成本管理”。双方都在盘算,哪一份账单是自己能够并且愿意承受的。 尽管任何妥协都需要付出代价,但相比于经济对抗可能带来的灾难性后果,通过对话寻求的互利方案,或许才是双方乃至全世界唯一能够负担得起的“价格”。 信源:中美,三个大消息2025-08-12 12:59·刘晓博说财经