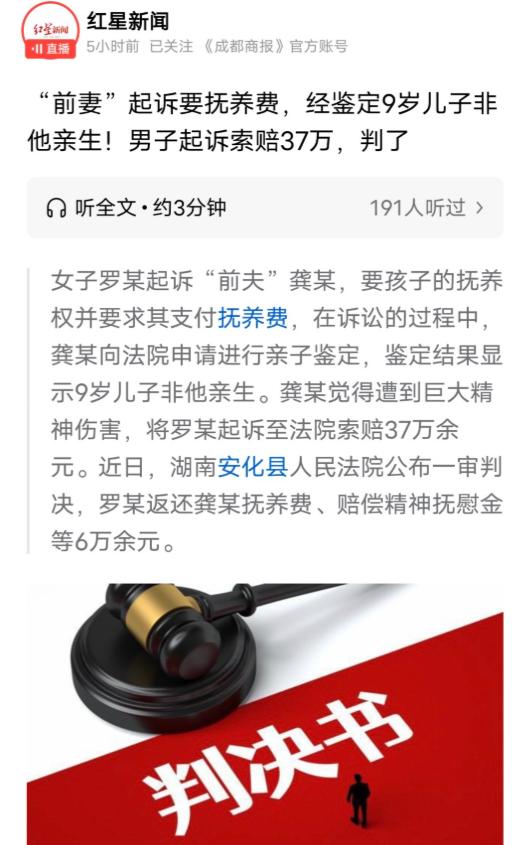

男子被前妻告上法庭要求支付抚养费,亲子鉴定结果揭开真相:孩子竟不是亲生!他怒而反诉索赔37万,法院判了 湖南安化,原本平静的生活被一纸诉状打破。龚某和罗女士曾按农村习俗办了婚礼,虽未领取结婚证,但共同生活多年,育有一子。2016年1月,小罗出生,出生证上父亲一栏写着“龚某”。在那时,他深信这个孩子是自己的血脉。 从2017年到2024年,龚某倾尽心力,为儿子的生活与教育承担了全部责任。无论是日常花销、学杂费用,还是节日的零花钱,他都毫不迟疑地转账支付。直到分居后,罗女士将孩子带回娘家抚养,龚某仍持续转账,共计23720元。在他心中,做父亲是一种本能,更是一种责任。 然而,一切在2025年春天发生了反转。那时,罗女士突然起诉,要求龚某继续支付儿子的抚养费。龚某一开始并不抗拒,但他提出一个条件:“做个亲子鉴定,如果孩子确实是我亲生的,该出的钱我一分不赖。”这一句话,让多年维系的假象彻底崩塌。 亲子鉴定结果出来后,龚某并非孩子的生父。罗女士见事态严重,急忙撤诉。但对于龚某来说,这不仅是感情的破裂,更是信任的坍塌。九年的付出、无数个夜晚的陪伴,都在那份鉴定报告上化为乌有。“原来我一直养的,不是自己的孩子。”他难以接受这一残酷事实。 愤怒之下,龚某决定反诉,将罗女士告上法庭,要求返还此前支付的抚养费,并赔偿精神损害费及相关费用,总计37万余元。 案件进入审理阶段后,法院从多个角度展开审查。根据《民法典》第一千零四十六条,未依法登记的男女共同生活,不属于合法婚姻关系,只能视为同居。因此,罗女士与龚某之间并不具备法律意义上的夫妻身份。小罗虽是非婚生子女,但依法享有与婚生子女相同的权利。关键在于,小罗是否与龚某存在血缘关系。 亲子鉴定报告已明确,小罗并非龚某亲生。由此,龚某对其不承担法定抚养义务。《民法典》第122条规定:因他人没有法律根据取得不当利益,受损失的人有权请求其返还。罗女士以孩子母亲的身份接受抚养费,却隐瞒真实情况,使龚某在错误认知下支付费用,这一行为构成不当得利。 法院据此判定,罗女士应返还龚某已支付的抚养费38720元。同时,法院也注意到,本案的特殊性不仅在金钱损失,更在于精神层面的创伤。罗女士隐瞒孩子身世的行为,严重侵犯了龚某的人格权益。依据《民法典》第1183条规定,侵害自然人人身权益造成严重精神损害的,被侵权人有权请求精神损害赔偿。 审理中,法官认为罗女士在明知孩子非龚某亲生的情况下,仍让龚某承担抚养责任,其行为违背诚信原则,对龚某造成明显精神伤害。法院支持龚某的部分精神损害赔偿请求,判令罗女士支付精神损失费2万元,并承担鉴定费3050元、差旅费340元。最终判决金额合计62110元。 判决一出,引发广泛关注。有人为龚某感到不值——“养了九年,才拿回六万多,太轻了!”也有人认为此案判决合理——“金钱可以返还,但感情无法弥补。” 从法律角度看,法院的判决体现了两大法律精神:其一是公平原则,其二是诚信原则。罗女士的行为破坏了家庭关系中的诚信基础,导致他人经济损失与精神伤害,应依法承担责任。 此案也揭示了一个社会现象:在农村及部分地区,“未领证同居”现象依旧普遍。但在法律上,未登记即不受婚姻法保护。同居关系的权利与义务边界模糊,一旦发生纠纷,维权往往更复杂。正因如此,《民法典》才强调“婚姻登记”是确认夫妻关系的唯一法定途径。 同时,本案再次强调了亲子关系确认的重要性。许多家庭出于信任或传统观念,从不怀疑孩子身份,但当纠纷发生时,亲子鉴定往往成为“真相的最后钥匙”。在司法实践中,涉及亲子关系的案件逐年增加,暴露出社会层面对亲权认知的缺失。 在社会伦理层面,这不仅是一个“错养”案件,更是一场信任崩塌的悲剧。罗女士隐瞒事实,剥夺了龚某作为父亲的真实选择权,也让一个孩子的成长环境蒙上阴影。法院虽用金钱弥补损失,却难以修复九年的心理裂痕。 信任是法律的温度线,也是社会的底线。在感情世界里,诚信是最基本的契约。一旦谎言介入,爱与责任都会变形。《民法典》不仅维护权利,更守护人性中的公正与真诚。 对于龚某而言,这场诉讼是一次觉醒:他收回的不仅是金钱,还有被法律认可的尊严。而对于社会而言,这起案件提醒所有人——感情可以建立在习俗上,但家庭必须建立在法律和诚信之上。

![这让小三做亲子鉴定都做不成,孩子根本没有办法继承财产[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/7385027187164293845.jpg?id=0)