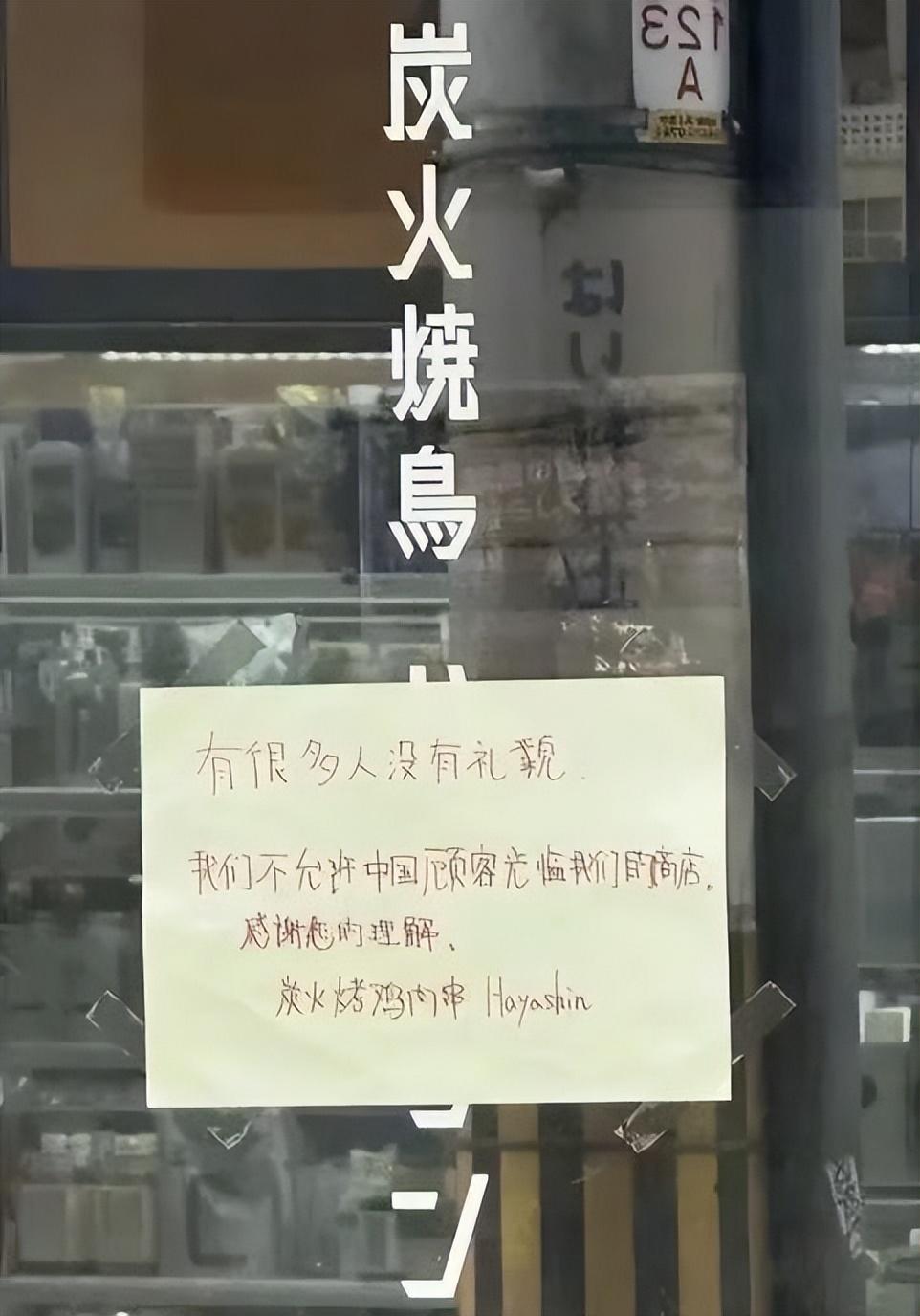

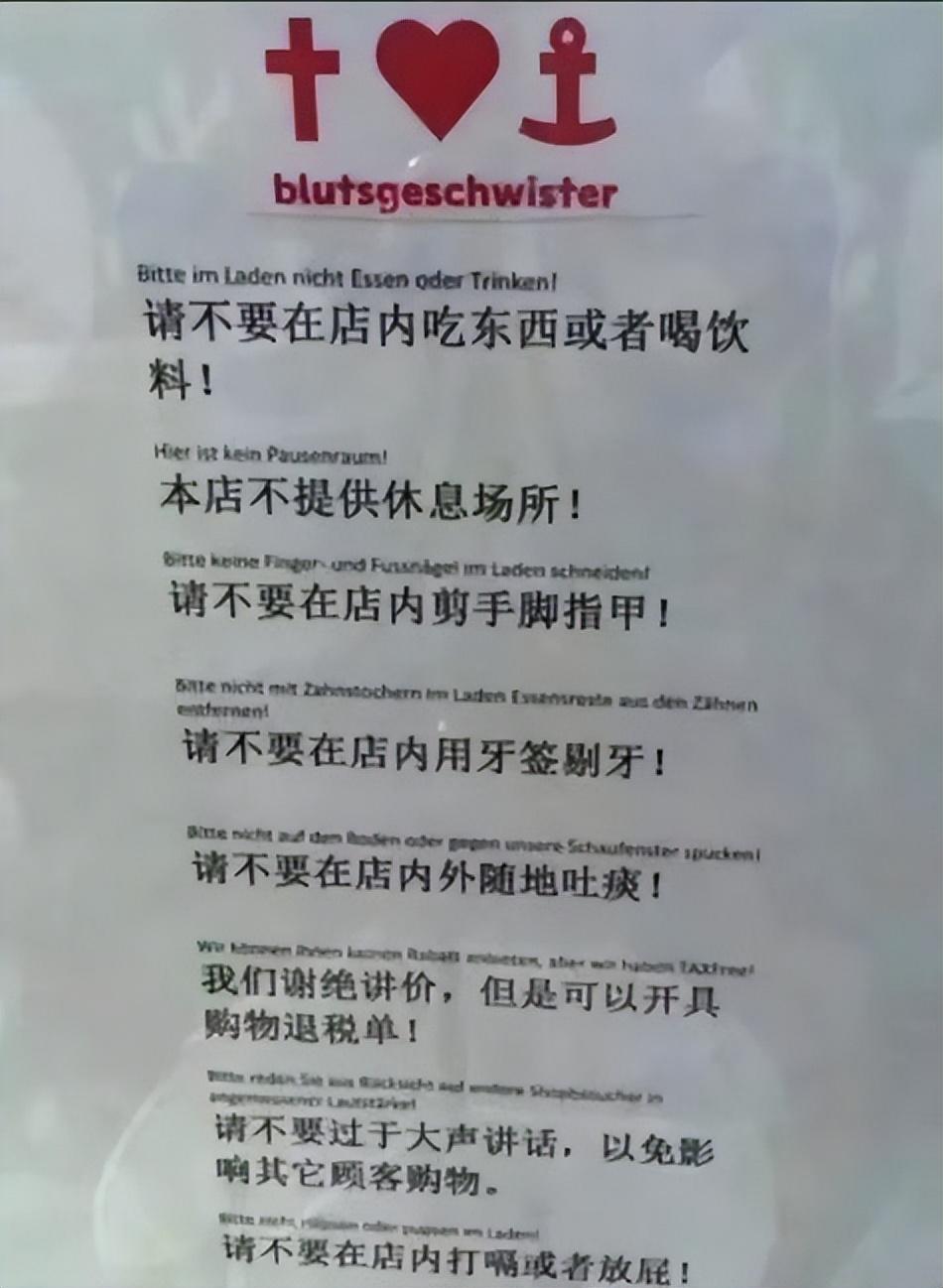

“不欢迎中国人”,德韩挂满中文标语,中国游客被区别对待,谁还去? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 近几年中国游客数量大涨,有些地方真是从没见过这么多人,文化差异、消费习惯、行为方式都不一样,出现一些摩擦也在情理之中。 但问题是,有些地方的做法就过了,直接挂上中文标识,这就是明显的偏见。你说这标牌是玩笑?显然不是,人家态度摆明了,你来了,我不欢迎你。 这种行为一方面反映了商家对中国游客消费能力的羡慕和忌惮,另一方面也体现了部分人对外来群体的偏见和双重标准。 你消费能力强,商家欢迎你掏钱,但只要出现点行为不合他们口味的,他们就立刻翻脸,把你打入“非欢迎名单”。 这种现象放在更大层面上,其实是文化摩擦和偏见的一种外显。中国游客的形象,一直在国际上有两个版本,一个版本是“消费机器”,吃得多、花得多、买得多,但素质不高; 另一个版本是越来越文明、越来越注重体验和文化交流的现代游客。第一种印象当然有点刻板,也不全面,但不可否认,它在一定程度上影响了外国商家和部分人的态度。 可问题是,任何标签化都是危险的。当你看到“不要中国人”这样的标牌时,说明对方根本没有理解个体差异,只是把整个群体打上了统一标签,这是明显的不公平。 再说说中国游客自身。近年来大家出境旅游的素质整体在提升。更多人开始关注文明出行、尊重当地文化和习俗,讲究排队、保持公共卫生、礼貌交流。 你去欧洲、日韩,甚至东南亚,能看到越来越多中国游客遵守规则,不乱丢垃圾、不大声喧哗、不随意占座。这样的行为不仅提升了个人形象,也为整个国家赢得了更多尊重。 简单一句话,文明旅游和互相尊重才是长久之道。你再聪明再有钱,如果没有文明素质作支撑,迟早会碰上“被区别对待”的尴尬局面。 当然,也有人会说,既然部分商家和地区不欢迎中国游客,那干脆就不去了,多去其他地方消费算了。但这里面有个细节,大部分地方并没有这样标明,大部分商家依然欢迎中国游客。 中国游客的数量和消费能力,让他们成为很多地方的经济支柱,这也是现实。换句话说,如果你真有点素质、有点分寸,你不仅能避免尴尬,还能享受更优质的服务。 问题是,碰上那些标明“不要中国人”的地方,你只能选择绕开或者淡定而行,别让小部分人的偏见影响你整个旅行心情。 从社会心理学角度看,这种行为其实也有“恐慌效应”。一些商家担心游客过多带来麻烦,或者害怕出现文化冲突,于是先下手为强,把态度直接摆出来。 虽然做法极端,但从他们自己的逻辑来看,是为了自我保护。这就提醒我们,中国游客在提升素质的同时,也要有敏锐的文化观察能力。 理解不同国家和地区的文化差异,尊重当地规则,才能真正做到“入乡随俗”。只有这样,才能让自己安心旅游,也让别人心服口服。 这事儿表面上是商家和个别人的偏见,背后其实折射出文化摩擦、经济利益和心理预期的复杂交织。 中国游客数量大、消费能力强,带来的不仅是经济红利,也可能触发一些“心理不适”,这本身不值得惊讶。 更关键的是,中国游客要意识到,文明旅游才是长久之道。不要因为别人的偏见而焦躁,也不要把标签贴在别人身上。走得好看、花得舒心、尊重别人,你自然会被接纳。 所以啊,下次你出门旅游,碰到那些别有用心的标牌,不必太较真,淡定绕过,心里默念一句,“文明才是硬道理。”你花的钱和带去的素质,才是最有力的反击。这才是中国游客真正的底气。 只要每个人都在努力提升自己,中国游客的形象只会越来越好,最终偏见和双标,也会像落叶一样,慢慢飘走。 最终归根结底,中国游客要明白一个道理,钱可以解决短期问题,但长远来看,尊重和文明才是硬通货。你表现得体,别人自然买账;你文明出行,自己也轻松舒心。 比起去怼人,修炼好自己的素质才是最划算的投资。消费能力再强,也不如文明旅游的价值长久,别人再设置标牌,也挡不住真正有素质的中国游客继续去探索世界。