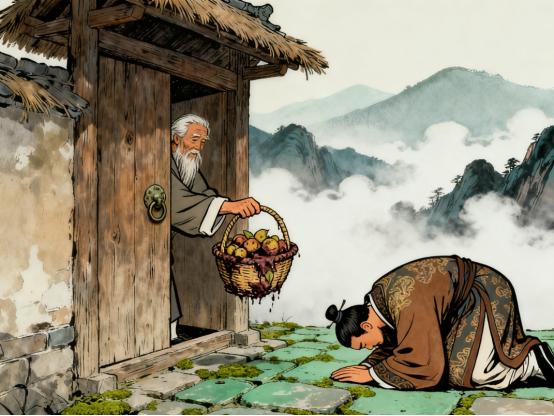

张良被刘邦封侯后衣锦还乡,师父黄石公却闭门不见,只托人送来一筐“烂杏”。张良看后,在门外叩首三拜,然后默默离去。 “留侯可是要强闯这柴门?”几天前,新封留侯的张良还坐在四驾马车上接受百姓欢呼,庆贺皇上将陈留封给了他。当他决定回下邳时,所有幕僚都说不值得,功成之日正该经营朝堂,何苦去寻个生死不明的老人? 但张良记得十三年前圯桥夜色里,那只拾履的手如何接过《太公兵法》,更记得师父曾说:“得意时见吾,方知进退。”此刻他望着老仆脚边那筐杏子,果肉已经腐烂,还引来不少飞虫,这分明是市集收摊时不要的。 “师父只说……侯爷见杏便知。”张良当然知道,他第一次遇见黄石公,也是在这样潮湿的季节。桥下河水暴涨,老人故意将草鞋踢落水中,呵斥他:“孺子,下取履!” 彼时还是韩国公子的他只能强忍怒气拾起了鞋,并跪地为其穿上。如此反复三次,老人才大笑掷书,飘然而去。如今他统领过百万军马,制定过朝堂礼仪,却在这筐腐烂的果实前变回了那个手足无措的少年。 “侯爷!”随行的侍卫长按剑上前,“容末将……” 张良却抬手制止了,他忽然注意到杏筐旁有块青石,石面布满深浅不一的圆坑。这是师父常年打坐的地方,那些坑洼是竹杖日复一日叩击所成。 这让他想起在谷城山下寻得黄石时,当地人说这石头百年前就在此处。或许,师父从来不是凡人,而是某种天地意志的化身。就像这筐烂杏,看似羞辱,实则是用最刺眼的方式呈现天道:那些高悬枝头时令他饱受追捧的“幸运”,终究会腐烂。 于是,他伸手探入腐坏的杏子,当手指摸到筐底时,他愣住:腐坏的果肉深处,藏着坚硬的果核。原来,烂杏恰恰是“侥幸之心已烂”的警告,果核则是“道心永固”的印证。 而紧闭的柴门本身,就是最后一道考题,若他仗势破门,说明仍被困于“求认可”的执念;若愤然离去,便是辜负了十三年的师徒缘分。 这一刻,他明白了,师父不是在拒绝相见,而是在教他最后一课:如何告别。 接着,张良就在众人惊愕的目光中整肃衣冠,尽管侯爵的朝服沾染着杏汁的酸腐气息,他却如同回到圯桥上那个改变命运的夜晚,向着柴门深深跪拜。 一拜谢授业之恩,兵书阵法终成安邦利器。二拜谢点化之德,使他看懂荣华背后的虚空。三拜谢不言之教,用最决绝的方式斩断最后一丝留恋。 这不是失败者的跪拜,而是悟道者对引路人的庄严致敬。当他起身时,所有焦躁、委屈、不甘都随这三拜消散了。 “回长安。”马车调头时,没有人注意到那筐烂杏已被老仆搬进院内。几日后,腐烂的果肉化作春泥,坚硬的果核被埋进土中。来年春天,五株杏树苗破土而出,在黄石公云游四海后仍能继续生长,且岁岁年年开花结果。 而远离下邳的留侯张良,开始称病不朝。当萧何深陷未央宫的明争暗斗,当韩信倒在长乐宫的钟室,他正在终南山的云雾间漫步。有人说他跟随赤松子修仙,其实他只是在等,等体内那些名为“功名”的杏子慢慢腐烂,露出最初那颗求道的本心。 多年以后,当他的儿子张辟强第一次问起父亲的故事,孩子手中正捏着熟透的杏子。张良接过果实轻轻一掰,指着的里面的果核说:“看,最好的部分,总是藏在最里面。” 文│一阳 编辑│史叔