圈我看的微博

波波老师认为车辆碰撞第一时间就该解锁

如果博主认为解锁需要延迟,就是在洗地

殊不知其实解锁时机在行业内存在三种认知:

一. 不提供自动上锁功能

二. 传感器检测到碰撞立即解锁

三. 传感器识别碰撞结束后延迟解锁

很少有人知道,汽车碰撞后的解锁时机争议,根源始于“是否需要先上锁”,行业内基于不同安全逻辑形成三种主流技术路线,而这三条路线的技术复杂度、安全侧重与合规策略截然不同。

一、不提供行车自动上锁功能:以“极简设计”应对基础法规

这类方案是技术路线中最简单直接的一种,核心逻辑是“用无锁设计规避解锁风险”,本质是对法规底线的精准应对。

中国现行国标《GB11551-2014汽车正面碰撞的乘员保护》和《GB20071-2006汽车侧面碰撞的乘员保护》仅要求碰撞后车门“不得处于锁止状态”或“可开启”,并未强制车辆必须配备行车自动上锁功能。因此,部分车企选择从源头省去行车自动上锁模块——既然行驶中车门本就不上锁,自然无需设计碰撞后的解锁程序,既规避了电子系统误判风险,又直接满足了法规对“碰撞后车门可开启”的基础要求。

这种方案几乎没有额外的硬件成本和软件开发需求,仅保留手动上锁选择权,用最朴素的机械逻辑完成合规义务。但它也放弃了行车上锁对乘员的基础防护,比如避免颠簸中车门意外开启,属于典型的“合规优先、简化设计”思路。

二、碰撞瞬间立即解锁:抢在“黄金时间”保畅通

“碰撞发生的第一秒,就是救援的开始”,这是支持“立即解锁”方案的核心依据,前提是车辆配备行车自动上锁功能——日常行驶中车门自动锁闭保障安全,碰撞时则需第一时间解除锁定。

采用该技术的车企通过车身遍布的碰撞传感器,实时监测冲击信号:一旦检测到达到安全气囊弹出级别的碰撞强度(通常对应可能造成乘员受伤的事故),会在毫秒级时间内触发门锁电机解锁。这样做的目的很明确:确保外部救援人员能第一时间拉开车门救人,也让车内清醒乘员能直接推门逃生,尤其针对碰撞后车辆起火、漏油的高危场景,“立即解锁”被视为抢占黄金救援时间的关键。

该方案的技术复杂度适中,只需单一碰撞信号触发解锁指令,主流车企的基础安全系统均可实现,是目前市场最常见的折中方案。

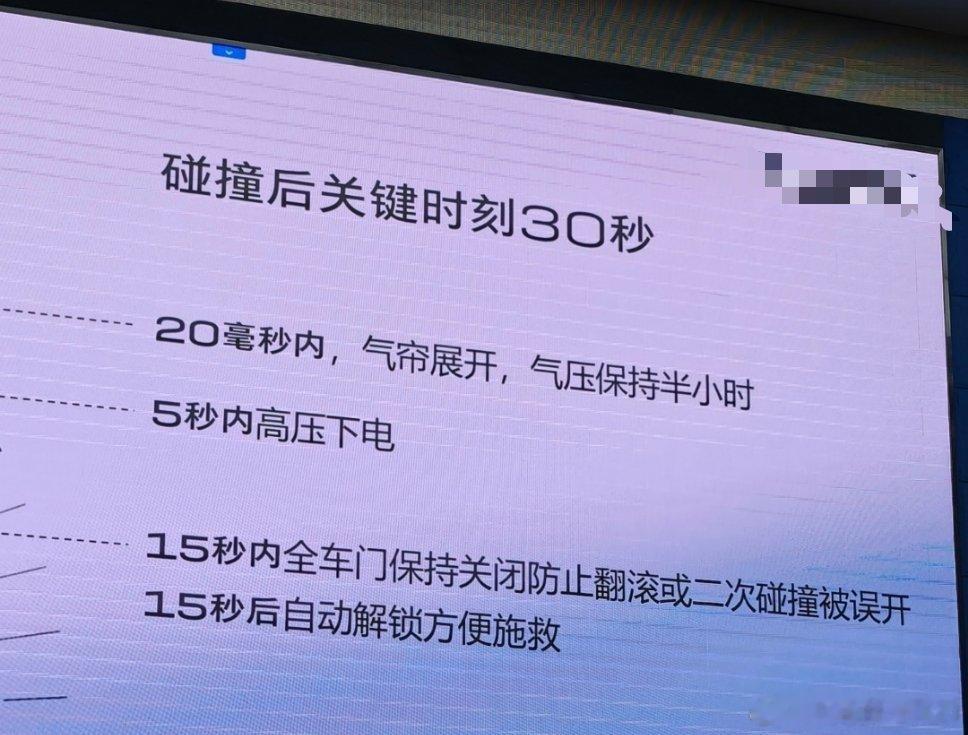

三、碰撞结束后延迟解锁:以“冗余设计”应对复杂事故

“碰撞瞬间的危险还没结束,解锁不能急”,秉持这一观点的方案是行业技术难度最高的路线,核心是用“多维度判断+冗余防护”覆盖真实世界的复杂事故场景。

真实事故往往不是“一次性冲击”——车辆可能碰撞后反弹、旋转甚至二次碰撞,车身持续受力时,过早解锁可能导致车门被甩开,造成乘员甩出或杂物侵入的二次伤害。因此,这类方案需要完成“碰撞识别-状态判断-解锁执行”的完整闭环:先用碰撞传感器捕捉主冲击,再通过陀螺仪、车身姿态传感器等判断车辆是否停稳、是否存在二次碰撞风险,确认事故完全结束后才触发解锁(通常延迟0.3-15秒,依车型标定)。

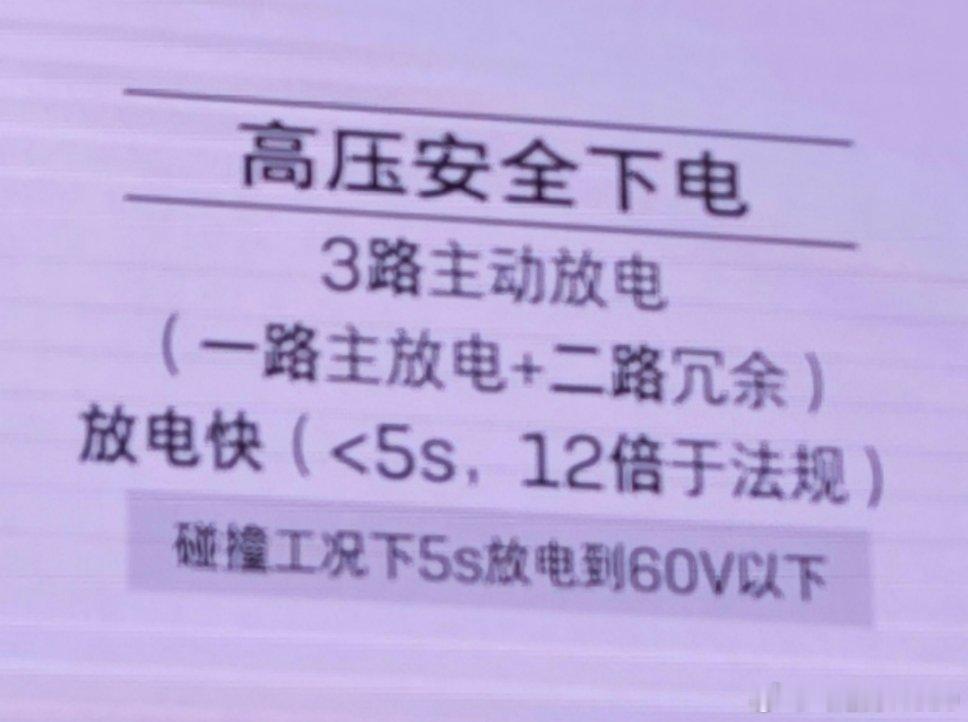

实现这一逻辑需要极高的软硬件冗余:硬件上需配备双电源备份(确保碰撞断电后仍能驱动解锁)、独立的碰撞信号接收器与控制模块(避免单一部件失效);软件上要通过算法融合多传感器数据,在毫秒级完成事故状态判断。

三种方案的差异本质是安全投入与风险权衡的结果:

第一种以“极简合规”控制成本,

第二种以“快速响应”平衡效率,

第三种则以“冗余设计”对抗未知风险。

随着2027年《汽车车门把手安全技术要求》新规实施,第三种方案的技术逻辑正逐渐成为行业安全升级的方向。

另外指出一点,从救援视频我推测:SU7事故中,碰撞后已经解锁,只是因为碰撞速度过高,供电系统全部损坏,无法开门。

碰撞后该不该立即解锁成都一小车失控后起火驾驶员遇难