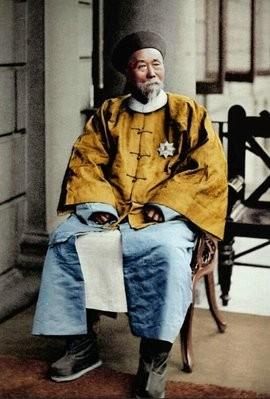

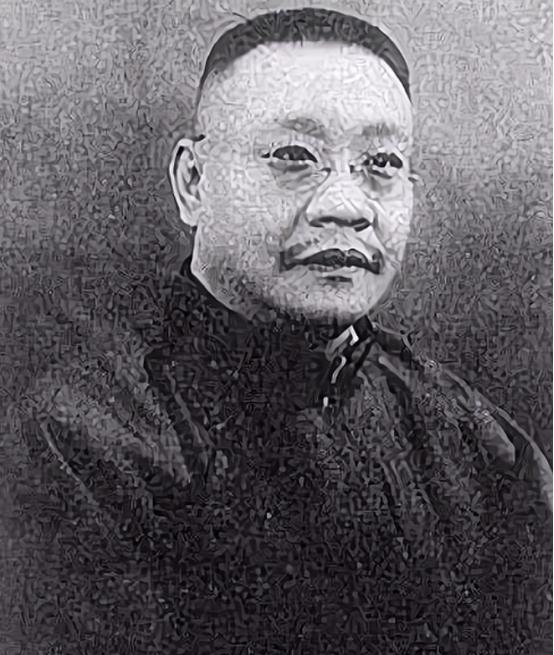

1870年,李鸿章调为直隶总督,他大哥李瀚章接任。哥俩刚一碰面,幕僚们便赶过来,要请两人喝酒。众人来到黄鹤楼,却犯了难。 这首席,到底谁来坐? 按官场的规矩,新任总督是主,卸任总督是客。那自然该哥哥李瀚章坐首席。可按家族的规矩,李瀚章是兄长,理应居上。但谁都知道,李鸿章虽然是弟弟,却是整个李家的顶梁柱,名满天下,圣眷正浓。 他这个直隶总督的含金量,可比湖广总督高多了。让声望和实权都远超哥哥的李鸿章坐次席,在场的人谁敢这么安排? 李家兄弟俩倒是客气,互相谦让着,脸上都挂着笑,但那气氛,就是透着一股说不出的微妙。这一个小小的座位,背后牵扯的可是官场、家族、权势和人情,复杂得很。 其实,要看懂李家,就不能只盯着李鸿章一个人。他那个大哥李瀚章,是个被严重低估的角色。 想当年,哥俩都跟着曾国藩混。李鸿章是曾国藩的笔杆子,负责写奏折、搞谋划。而李瀚章,早早就进了曾国藩的幕府,干的是什么?后勤总管。湘军几十万人的吃喝拉撒、军饷粮草,都得从他手里过。可以说,没有李瀚章这个“财神爷”在后面撑着,李鸿章在前线也未必能那么顺利。 这哥俩的性格,也完全是两个路子。李鸿章大开大合,敢赌敢干,喜欢用新人,搞洋务运动,建北洋水师,玩的都是心跳。而李瀚章就稳健多了,他为官的哲学就一个字:钱。他深知,官场上,没钱寸步难行。所以他在地方上,最看重的就是厘金税收,想方设法充实地方财政。当然,他自己的腰包也从来没瘪过。 更有意思的是,李瀚章的这个“经济细胞”,还遗传给了后代。他的二儿子李经楚,是交通银行的第一任总经理。他的外孙孙多森,是中国银行的第一任总经理。你看看,这爷儿仨,几乎掌控了近代中国的金融命脉。 这可不是巧合,背后是李瀚章从小对子孙的商业熏陶。他侄女对儿子的家训说得更明白:“必须攻习洋文,以求洞晓世界大势,否则断难与人争名于朝、争利于市。” 争名于朝,那是李鸿章的路子;争利于市,这才是李瀚章的精髓。 一个家族能出这么两个厉害角色,一个主政,一个主财,简直是绝配。可话说回来,他们哪来的这个家底呢?这就要说到他们的爹,李文安。 李文安这个人,小时候有点“笨”,读书不开窍,快四十岁了才考中进士。他考中的那一年,有个“同年”,叫曾国藩。后来,李文安在北京当了十八年的官,虽然官不大,但他做了一件最了不起的投资:让自己的儿子李瀚章和李鸿章,都拜在了曾国藩的门下。这一下,直接给儿子们找到了当时最大的一棵政治靠山。 当然,李家真正的基石,还要数他们的母亲李氏。她本是被人遗弃在雪地的女婴,脸上还因为天花留下了麻子。后来被李鸿章的曾祖父捡回家收养。因为长相和一双没裹的小脚,一直嫁不出去。最后,就嫁给了同样有些“笨拙”的李文安。 可就是这位李老太太,她用一辈子的隐忍和勤劳,硬是把一个贫寒之家,撑成了一个簪缨世族。 她一个人操持家务,让丈夫专心读书,自己省吃俭用,供出了六个儿子。 李家后来发达了,李鸿章和李瀚章都当了总督。最让人津津乐道的一件事,就是1870年那次“换防”。李鸿章调走,李瀚章接任,总督衙门换了主人,但后院的老太太压根就没动窝。这事儿成了当时的一段佳话,人们都说:“人家老李家是总督换防,老太太不换防。” 慈禧太后听说了,也觉得这是孝道的典范,对李家更是高看一眼。 一个家族的兴盛,靠的不仅仅是几个男人的打拼,背后往往还有一张看不见的网,那就是联姻。李家在这方面,更是玩到了极致。 李鸿章的女儿李菊耦,嫁给了谁?张佩纶。这位张佩纶,是晚清有名的“清流”,才华横溢但仕途坎坷,刚从流放地回来,穷得叮当响。李鸿章却偏偏把女儿嫁给了他,图的就是他的才华和名声。这门亲事当时还被人写成对联嘲笑:“养老女,嫁幼樵,李鸿章未分老幼;辞西席,就东床,张佩纶不是东西。” 刻薄是刻薄了点,但也说明了这门婚事在当时多么引人注目。而这对夫妻的孙女,就是后来大名鼎鼎的作家——张爱玲。 李家的子孙,更是将这种联姻策略发扬光大。李鸿章的孙女,嫁给了“江南四大公子”之一的杨圻;李蕴章的孙女,嫁给了沈从文的岳父。通过这张联姻的大网,李家与晚清的政治、文化、经济圈子,都建立了千丝万缕的联系。 回过头去看黄鹤楼上那场酒宴的“难题”,你可能就明白了。那不仅仅是谁坐首席的问题,那其实是整个李氏家族权力达到顶峰后,如何自处的一个缩影。 哥哥精于理财,为家族积累了富可敌国的财富;弟弟长于权术,为家族撑起了坚不可摧的保护伞。 但盛极必衰,这是谁也逃不过的规律。李鸿章晚年,因为甲午战争的失败,背上了沉重的骂名。翁同龢等人处处与他为难,停发北洋水师军饷,背后也有着早年其兄长被李鸿章上奏折弹劾的私怨。而李家到了第三代,子孙们坐享富贵,渐渐远离了书本和奋斗,家族也开始走向衰败。