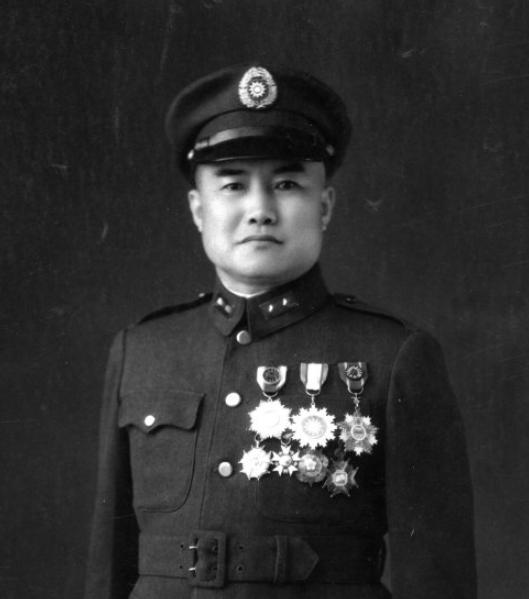

“爸,投降吧,您就听我一次!”1948年10月,国民党中将周福成的女儿专门来到了沈阳劝父亲投诚,谁知,周福成勃然大怒,可最后结果怎样呢? 1948年10月,沈阳城外炮声隆隆,城内却上演着比枪炮更激烈的交锋。国民党中将周福成握枪的手在颤抖,女儿周淑娟的白围巾在寒风中飘动。 当"投降"二字从女儿口中说出时,这位从张作霖时代就混迹军旅的老将,第一次在战场上尝到了手足无措的滋味。 这场发生在沈阳故宫红墙下的对峙,不仅关乎一个家族的生死,更折射出整个国民党政权崩塌前的荒诞与挣扎。 周福成的枪套里藏着个泛黄的物件,1928年张学良亲授的"忠勇勋章"。这个从奉系军阀混出来的东北汉子,从排长做到兵团司令,最信奉的便是"军人以服从为天职"。但1948年的沈阳城,让他第一次看清了这道军令背后的血腥代价。 城东粮站前,排队领粥的百姓饿得啃食树皮;城西军火库里,成箱的美援弹药落满灰尘。周淑娟指着这些景象质问父亲:"您说效忠党国,可党国的飞机天天往关外运黄金,留给我们东北父老的只有饿殍!" 这些话像钢针扎进周福成心里,他想起三天前亲眼所见:沈阳警备司令部用装甲车碾过请愿学生的尸体,而蒋介石发来的嘉奖电称"处置得当"。 周淑娟的劝降绝非临时起意。这个燕京大学物理系的高材生,早就在北平地下党接受特训。她随身携带的不仅是劝降信,还有三份机密文件:沈阳守军布防图、粮草储备清单、以及卫立煌与解放军秘密接触的记录。 "您知道现在沈阳守军每天要死多少人吗?"周淑娟掏出计算器,"按现在的消耗速度,弹药只够撑四天,而粮仓里的存粮连三天都不够。" 这些数据让周福成瞳孔骤缩——他确实接到过粮草告急的报告,但绝没想到缺口如此之大。更致命的是,女儿指着布防图上的某个坐标说:"三台子军火库的炸药库,昨晚已经被我们的人装了雷管。" 周福成的困境并非个例。同期在长春的曾泽生,面对女儿同样劝降时,选择了起义;在锦州的范汉杰,被俘前还在高喊"与城共存亡"。这些东北军出身的将领,为何会有不同选择? 那个决定命运的午后,周福成书房的挂钟走了三圈。他三次拔枪又三次放下,最终将枪口转向窗外。这个动作被女儿看在眼里:"您连开枪的勇气都没有,还谈什么为党国尽忠?" 沈阳的和平解放远非父女对话那么简单。在周淑娟劝降的同一天,53军参谋长王理寰正在与解放军代表密谈。 他们约定用三颗信号弹作为起义暗号,而周淑娟带来的炸药库情报,正是确保信号弹准时升空的关键。 这种多方博弈在沈阳城多处上演。大南门外的天主教堂里,法国神父正用拉丁文传递情报;中街的老凤祥银楼地下室,地下党用金条换来了城防图的精确坐标。 这些细节在近年解密的《东北局城工部档案》中得到证实,其中记载着10月25日至28日间,共有27批地下工作者成功渗透进沈阳守军高层。 周福成的选择揭示了国民党军官的深层困境。他们既受传统忠君思想束缚,又不得不面对现实利益考量。 对比同期起义的郑洞国,两人同为黄埔出身,却因出身背景不同做出迥异选择:郑洞国是湖南人,在中央军体系下更易获得晋升;而周福成作为东北军旧部,始终被排挤在权力核心之外。 这种差异在待遇上体现明显。郑洞国1954年就任水利部参事,而周福成直到1953年才被允许回乡探亲。 更耐人寻味的是,周福成获释后坚持住在哈尔滨,拒绝前往北京:"我这条命是东北人民给的,得守着黑土地过日子。" 晚年的周福成有个特殊习惯:每年清明都去沈阳抗美援朝烈士陵园扫墓。管理员记得,他总在黄继光墓前驻足良久,然后掏出钢笔在笔记本上写:"若当年能早识时务,这些孩子本不必死。" 如果周福成当年选择死守沈阳,结局会怎样?军事推演显示,解放军攻克沈阳最多需要72小时,但伤亡可能增加3倍。 更关键的是,沈阳作为东北交通枢纽的和平移交,为后续解放长春、锦州争取了宝贵时间。历史没有如果,但周福成的选择证明:有时候,放下武器的勇气比扣动扳机的勇气更难能可贵。 站在2025年的时空坐标回望,沈阳故宫红墙下的那场对峙早已模糊。但周淑娟当年那句"保家卫国得先保住家里人",仍在提醒后人:真正的英雄主义,不是在战场上逞匹夫之勇,而是在时代洪流中守住人性的底线。当枪口转向自己人时,比勇气更重要的,是看清历史大势的清醒。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。

![于正要演将军了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/10775405504116759187.jpg?id=0)