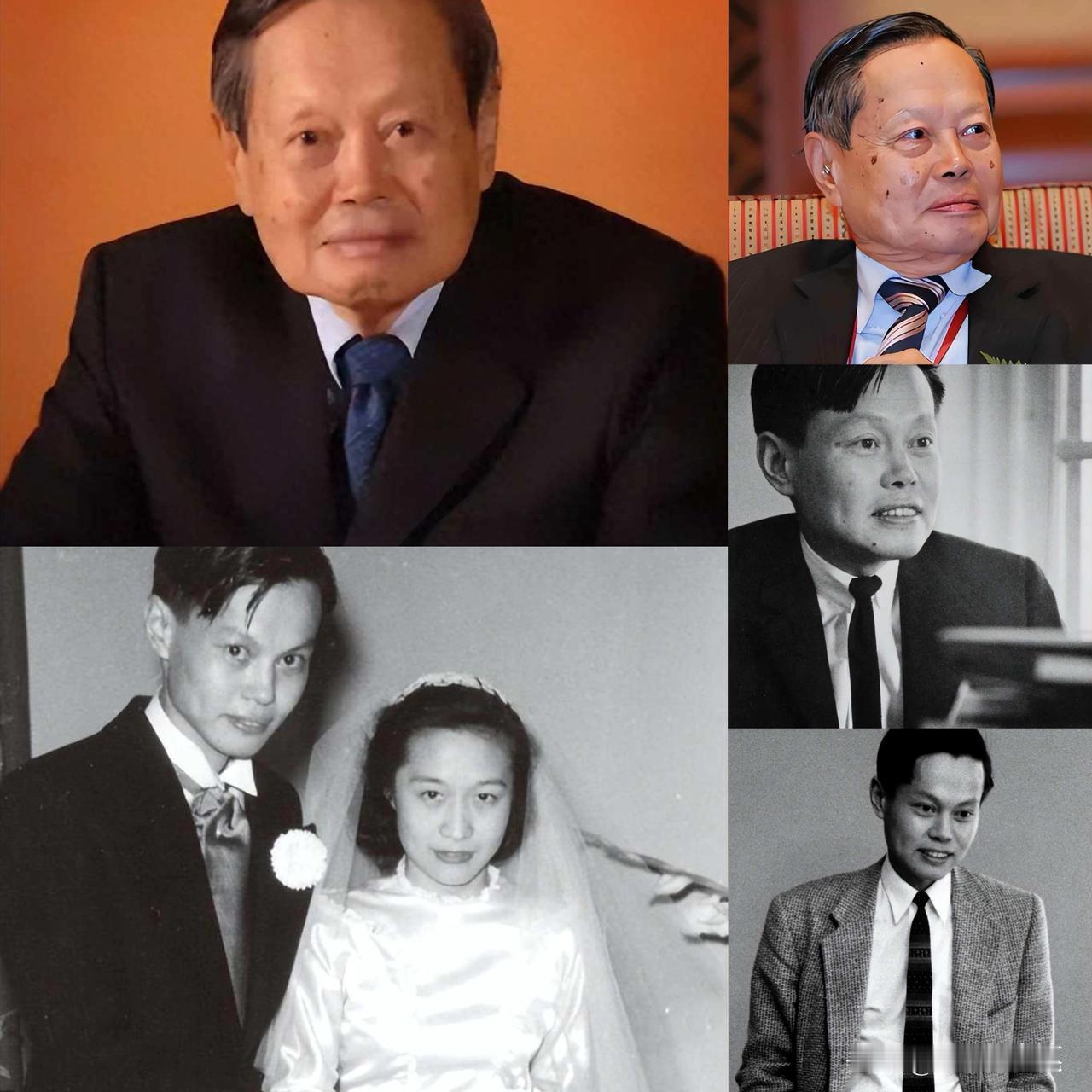

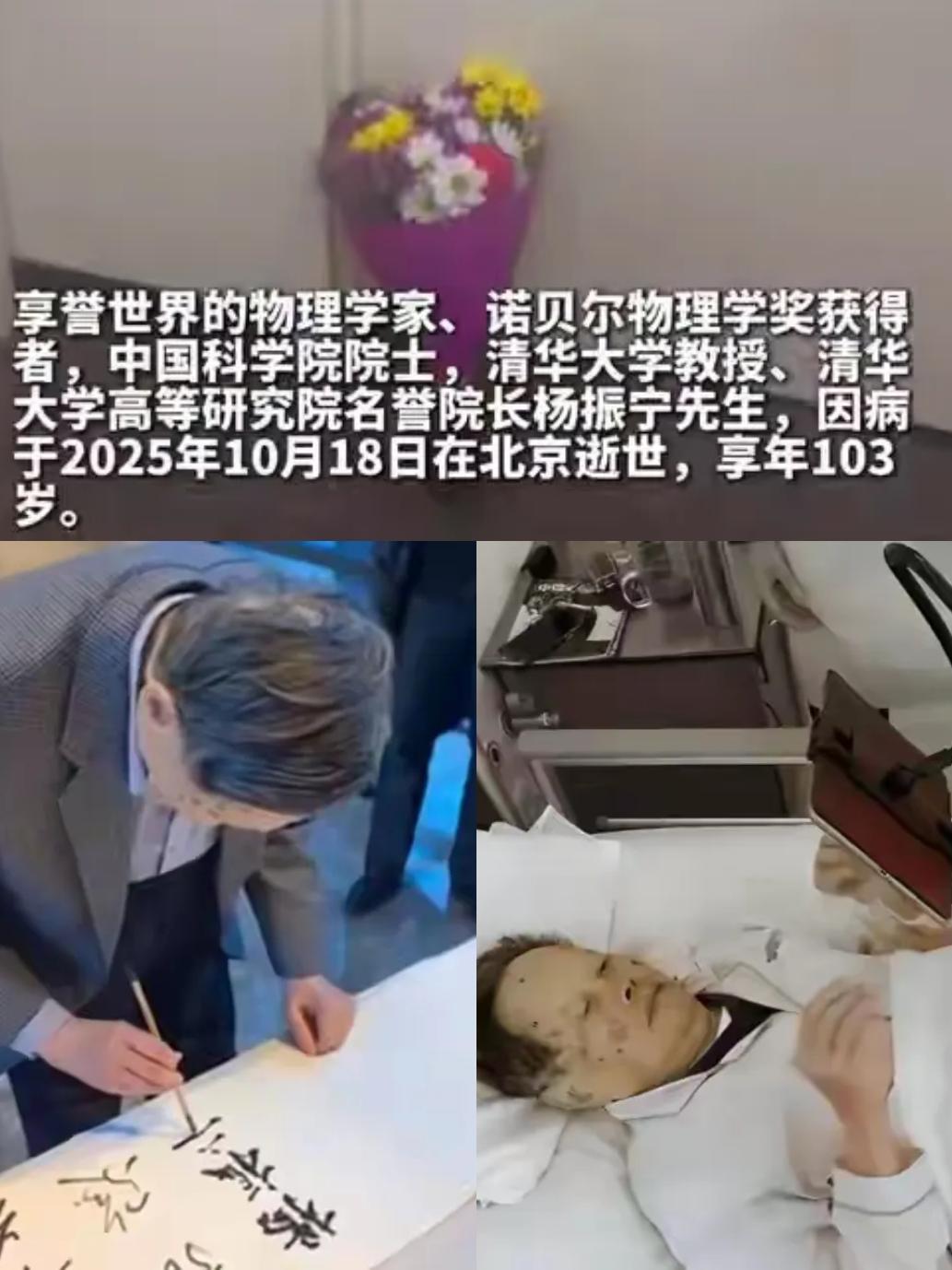

跨越半世纪的灵魂共鸣:翁帆与杨振宁的爱情启示录 当舆论还在为“爷孙恋”贴上猎奇标签时,翁帆在《光明日报》发表的悼念文字,如同一把温柔的刀,剖开了世俗偏见的外壳。没有撕心裂肺的哭喊,没有华丽辞藻的堆砌,那句“交出满意答卷”的评价,道尽了21年陪伴的重量。这不仅是对一位科学家一生的致敬,更是一场跨越年龄鸿沟的爱情最动人的注脚。 初见这场爱情,许多人如我般带着肤浅的揣测。28岁的年龄差、悬殊的社会身份,让“功利”“依附”等恶意揣测如影随形。我们习惯用世俗的标尺丈量感情,却忘了灵魂的契合从不受年龄、地位的束缚。翁帆曾坦言,最初被杨振宁的智慧与谦逊吸引,而杨振宁也在采访中说,翁帆的出现让他的晚年生活充满了活力。这种始于欣赏、归于陪伴的情愫,本就无关风月,只关灵魂。 21年的陪伴,是最好的证明。翁帆不仅是生活中的伴侣,更是杨振宁学术与精神上的同行者。她陪同他参加学术会议,整理他的著作手稿,在他晚年视力衰退时为他读书。这份陪伴没有惊天动地的誓言,却体现在每一个琐碎的日常里。正如她在文中所写,杨振宁始终保持着对科学的热忱,直到生命最后一刻仍在思考。而她的存在,让这份热忱有了最安稳的港湾。 当世俗还在纠结于“年龄差”时,他们早已在精神世界里并肩同行。杨振宁的科学智慧与翁帆的文学素养碰撞出奇妙的火花,他们一起探讨哲学、艺术,一起漫步在校园的林荫道上。这种灵魂层面的共鸣,远比物质的堆砌、外貌的匹配更长久。就像两颗互相吸引的星球,无关体积大小,只关乎引力的契合。 翁帆的悼念文之所以戳心,正因为它的真实。没有刻意渲染的悲伤,只有对逝者的深深敬意和对过往的温柔回忆。她没有把自己塑造成受害者,而是以一个同行者的身份,见证并传承着爱人的精神遗产。这种克制的深情,远比痛哭流涕更有力量,也让我们看到爱情最本真的模样——不是占有与依赖,而是相互成就与传承。 如今再看这场爱情,早已褪去了最初的争议,只剩下岁月沉淀后的温润。翁帆用21年的陪伴告诉我们,真正的爱情无关年龄、身份,只关乎灵魂是否同频。当我们不再用世俗的偏见绑架感情,才能读懂这份跨越半世纪的深情。在这个快节奏的时代,他们的爱情如同一盏明灯,提醒我们:灵魂的契合,才是爱情最长久的保鲜剂。 他们的故事让我们重新相信,爱情可以超越世俗的一切标准。