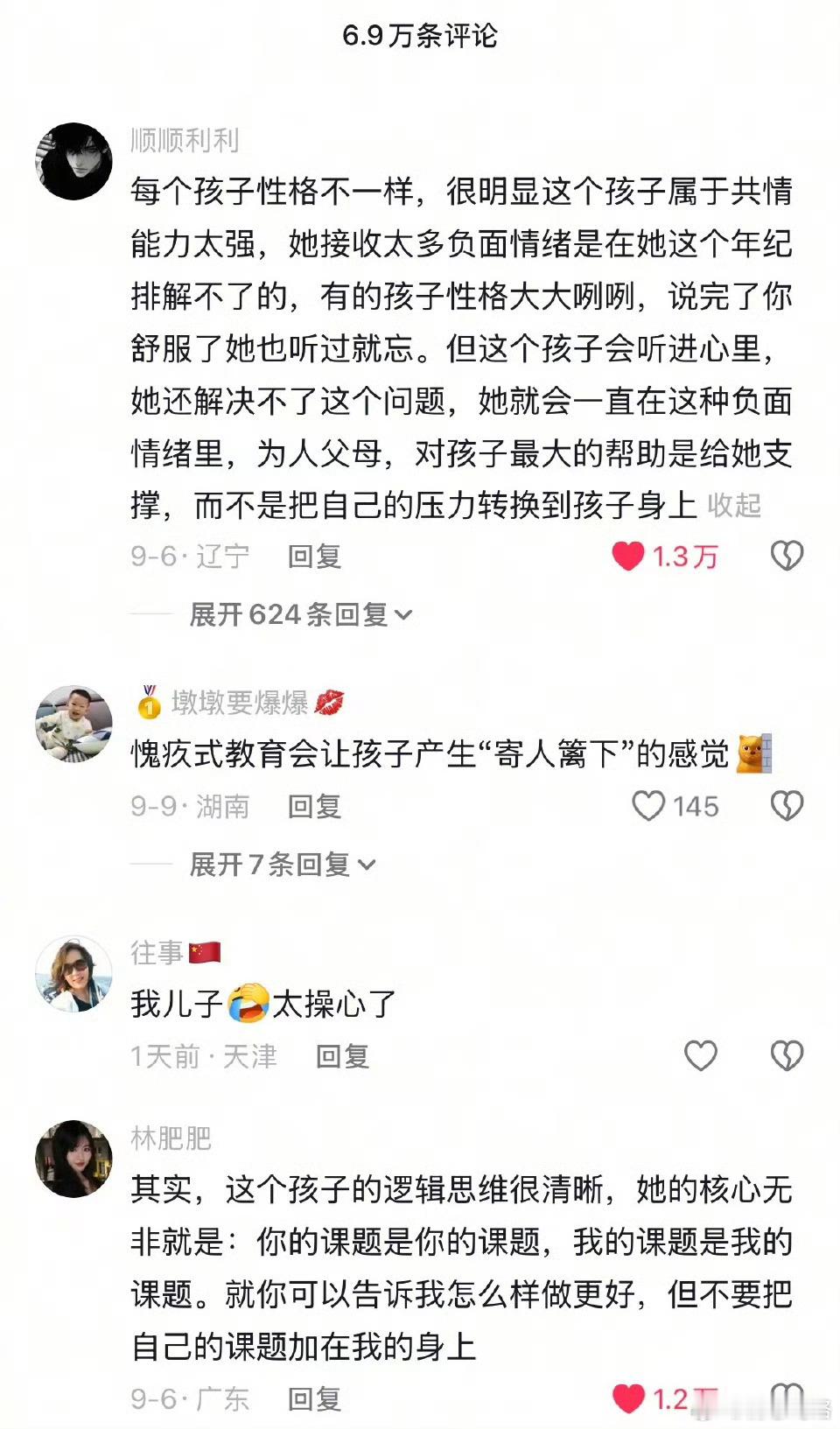

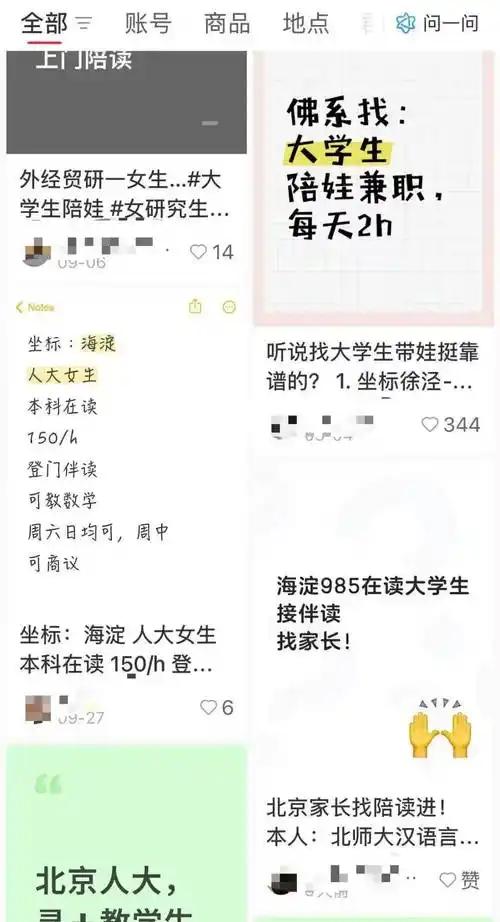

3小时300元的“临时父母”:谁在为缺席的亲情买单? 打开家长群,“求推荐靠谱大学生陪玩”的消息总能秒获数十条回应。在北京顺义的高档小区里,刚毕业的明薇每周三都会准时按响门铃,迎接藏在门后的8岁女孩文彦——接下来三小时,她要化身辅导老师、游戏伙伴,甚至在不经意间接住那声软糯的“妈妈”。这场以300元为标价的陪伴实验,正在无数大城市家庭里悄然上演。 家长们的账本算得精明:大学生有文化、懂沟通,比育儿嫂性价比高,比传统家教更懂陪玩。互联网大厂职员陈砺的一天很典型:早上7点半陪孩子吃口早饭,晚上10点半下班回家时,孩子早已睡熟,奶奶能照管生活却教不了拼音算术,大学生成了她的“救命稻草”。更有人一次性雇三名大学生,分别管学习、辅导和陪伴,仿佛把育儿拆成了可外包的模块。可没人会说出口,转账时弹出的金额数字,更像在为愧疚感计价。 孩子们的世界里,“临时父母”成了特殊的光。东北边境城市的四年级女孩,会提前做完作业等延影阿姨来玩,晚上被哄睡时,父母还在赶回家的路上;华北省会的一年级小朋友,总把学校的零食悄悄塞给接她的吴风姐姐。他们会把黏土蛋糕、扭扭棒手工郑重地送给陪伴者,用牵衣角的小动作表达依赖,却在被问“想妈妈吗”时低头沉默。这些大学生能记住孩子的喜好,却给不了只有父母能给的、不设期限的陪伴。 提供服务的大学生们,也在这场实验里看清真相。明薇一年接触了8个孩子,发现他们大多内向孤僻,“如果是父母亲自来带,效果或许会更好”;延影在监控的隐形注视下带娃,既懂家长“看破不说破”的无奈,更心疼孩子没人分享心事的可怜。他们拿着时薪100元的报酬,却要填补本不该由他们承担的情感缺口。 更值得深思的是,“临时父母”的兴起,早已和“外包儿女”形成残酷呼应——同一批被工作困住的中年人,既没法陪孩子长大,也没法陪老人变老 。我们总说这是“双赢”:家长解了燃眉之急,大学生赚了生活费。可当孩子把陪玩姐姐错叫成妈妈,当家长对着监控看孩子入睡,谁都清楚:300元能买到三小时陪伴,却买不到亲情里最珍贵的“在场”。 这场实验还在继续,但答案早已写好。那些藏在手工里的依赖,那些深夜转账的愧疚,都在追问同一个问题:当我们忙着为生活奔波时,是不是把最该守护的东西,丢给了时钟和钱包?你觉得花钱能买到陪伴吗?欢迎在评论区聊聊你的看法。临时子女

![怎么总感觉哪里不对劲[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7100500834201318551.jpg?id=0)