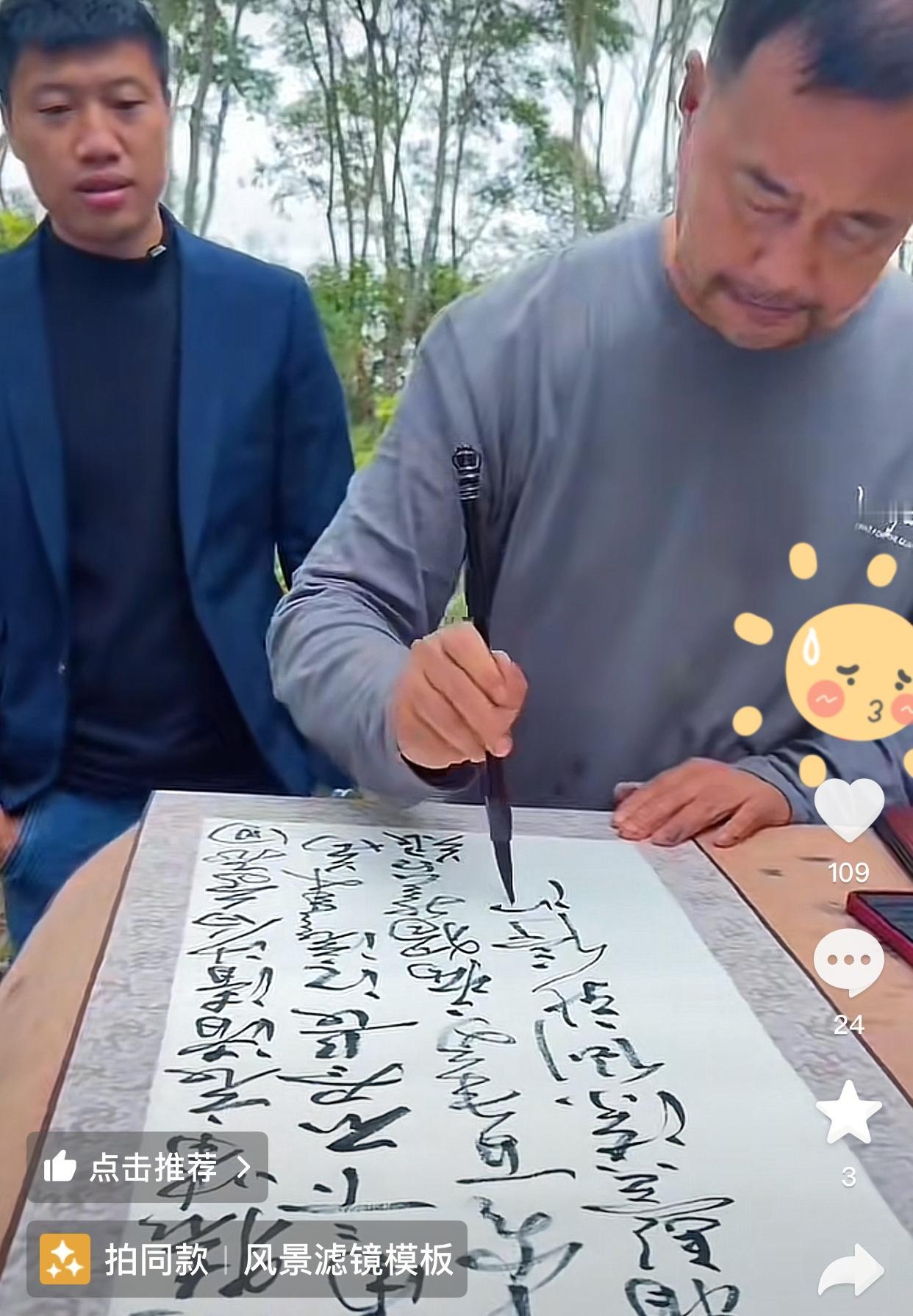

美国玉石泛滥成灾,为什么玉石只有在国内才值钱? 在美国西部的山谷里,一块块质地细腻的软玉被当成废石头往垃圾堆里扔,矿主甚至得自掏腰包清理这些“没用的破石头”。 可同样的石头,一旦漂洋过海到了中国,立马变身成收藏级宝物,有的甚至一克能卖出上万块。 美国到底有多少玉石?根据地质报告显示,至少有20个州发现了玉石矿脉,光是加州、犹他州和阿拉斯加的储量,就足够全球玩玉几十年。 当地人采玉连铲子都不用,路边捡块石头都可能是成色不错的碧玉或者软玉,可美国人根本不当回事,更别谈什么升值潜力,矿场老板最头疼的不是怎么卖玉,而是怎么把这些“累赘”清出去。 在美国,玉石几乎没有市场。除了少数印第安部落把玉当作宗教仪式的装饰品,主流珠宝商对玉石基本“零兴趣”。 美国人喜欢的是钻石、红蓝宝石那一类闪闪发光的宝石,越亮越值钱。温润如玉?对他们来说不过是块不透光的石头,而在中国,哪怕是块边角料,也能雕出“情比金坚”的价值。 中国人对玉的热爱,几乎是写在骨子里的。一场2023年的拍卖上,一块80克的新疆羊脂白玉籽料拍出了280万的天价,每克都能买一两克黄金。 春节期间,玉饰销量增长超过30%,结婚、送礼、镇宅,样样都离不开玉。玉不仅是饰品,更是文化的载体,是身份的象征,是情感的寄托。 更重要的是,中国的玉石产业链早就成熟到极致了。从原料采购到雕刻加工再到拍卖收藏,形成了一个千亿级别的庞大市场。 苏州、扬州、南阳这几个地方的玉雕大师,手艺堪比艺术品修复专家,一块普普通通的料子,经过他们雕琢能涨价十倍不止。 在中国,玉不是简单的一块石头,而是文化、工艺、历史和情感的结晶,这种巨大差异的根源不在石头本身,而在文化认知的天差地别。 中国玉文化有8000多年历史,从红山文化到汉唐礼制,再到儒家“君子比德于玉”的道德观,玉早已超越了矿物的范畴,变成了一种文化符号。中国人讲究“温润如玉”,玉是内涵和修养的象征,是人品的外化。 而美国作为一个移民国家,文化根基浅,对玉的理解基本为零。他们更重视视觉冲击力,喜欢钻石那种能反光的宝石。 历史上甚至有美国公司把阿拉斯加的好玉切割成方块卖到中国,结果因为破坏了“皮色”被中国买家骂翻天,最后只能低价甩货。 这种文化差异甚至让美国本土的玉石价格“跌到地板”,而中国市场却“高烧不退”。有人说这是“物以稀为贵”,但显然这句老话不是全世界通用的。美国玉再多,中国人不认,就值不了钱;中国玉再少,美国人不懂,就不会抢。 美国玉石泛滥的问题,其实并不是资源过剩,而是价值认知的缺位。在他们看来,这些“绿石头”没有经济价值,更没有文化附加值。 但在中国人眼中,好的玉料是可以传家的,是能升值的,是值得收藏的。这就像你在美国的地摊上买到一幅“看不懂”的书法,可能对他们来说是废纸,但在中国可能是清代名家的手笔。 这也带来一个现实问题:中国玉石市场越来越依赖进口原料。缅甸限制出口之后,很多玉雕工作室转而采购加拿大、俄罗斯、美国等地的玉料。 美国的玉石虽然不被当地人珍惜,却成了中国玉雕师的新宠。在全球化的今天,这种“文化错位”的贸易,反倒成了一种互补。 但这也提醒我们,文化的孤岛效应正在显现。玉在中国被神化,在美国却被边缘化。这种差异不是简单的审美问题,而是文化土壤不同造成的市场结构分裂。 如果未来中国市场对玉的热情减退,那些曾经高价流入的国外玉料是否还能保值?反之,美国是否也会因为中国市场的需求而重新评估本国玉石资源的价值? 玉石到底值不值钱,不在石头本身,而在看它的人。美国矿主嫌弃的“破石头”,在中国却是价值千万的“国宝”。 这背后的文化落差,才是玉石命运天差地别的根本原因。当资源遇上文化,石头才有了灵魂。而谁能真正理解这块石头的价值,谁就掌握了它的命运。