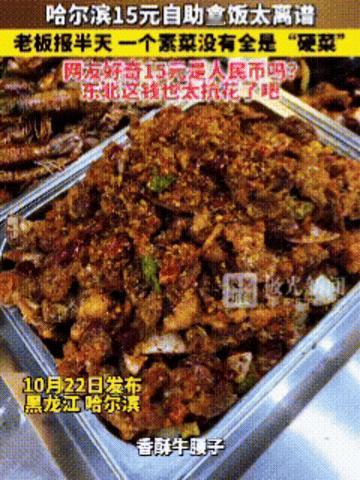

“候鸟”也有泪崩的时候。东北大姨今年刚到海南三亚,到菜市场一看小白菜七八元钱一斤,买颗大白菜十六、七元,真的有点没法呆了,可不咋地!什么叫旺季?旺季就是涨价的季节,这时候再不赚俩钱本地人还怎么活。 别光笑大姨少见多怪,打开三亚本地生活群,吐槽菜价的候鸟老人能刷满99+。有阿姨晒出账单:三根黄瓜12块,两个西红柿15块,比在东北买一筐菜都贵。 不是说海南是蔬菜种植大省吗?没错,但冬季主打反季节蔬菜外销,本地市场供应全靠小农户。旺季游客翻几番,菜价跟着翻跟头,本地人早见怪不怪。 更讽刺的是“旺季逻辑”:商家觉得候鸟老人不差钱,游客觉得出来玩别计较,双重心态催生出离谱定价。有摊主直言:“就这三个月好赚钱,不涨等着喝西北风?” 可候鸟老人大多是退休族,养老金就那么点。东北冬天冷来海南避寒,不是来当“冤大头”的,过高的菜价直接戳中他们的生活痛点。 查下数据更扎心:三亚冬季蔬菜均价比海口高40%,比哈尔滨高120%。溢价里除了运输成本,更多是“旺季税”——专门收割来避寒的外地人。 本地人也有苦难言,菜价涨了自己也得买。但景区周边商家更愿意盯着游客,毕竟赚外地人钱比赚本地人钱轻松,这种短视让旺季成了“宰客季”。 别拿“市场经济”当挡箭牌,合理涨价能理解,坐地起价就是抢钱。海南要打造康养胜地,留不住候鸟老人的心,光靠好天气可不够。 相关部门不是没调控,可流动摊贩、小型菜市场监管难,旺季供需失衡下,限价令往往成了“纸老虎”,起不到实际作用。 候鸟老人带火了三亚的冬季经济,拉高了消费,却得不到合理的消费环境。这种“一边吸引一边收割”的模式,迟早会让游客用脚投票。 有老人已经用行动表态:今年菜价再这么疯涨,明年就去云南或者广西。那里气候不差,菜价却比三亚亲民一半还多。 三亚的旺季经济不该只靠涨价续命,优化供应链、加强价格监管、平衡本地与游客利益,才能让“候鸟”飞得安心,让旺季经济走得长远。 别等候鸟们都飞走了才后悔,菜价里藏着城市的温度,也藏着可持续发展的密码。旺季不是涨价的遮羞布,合理定价才是留住人心的关键。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。