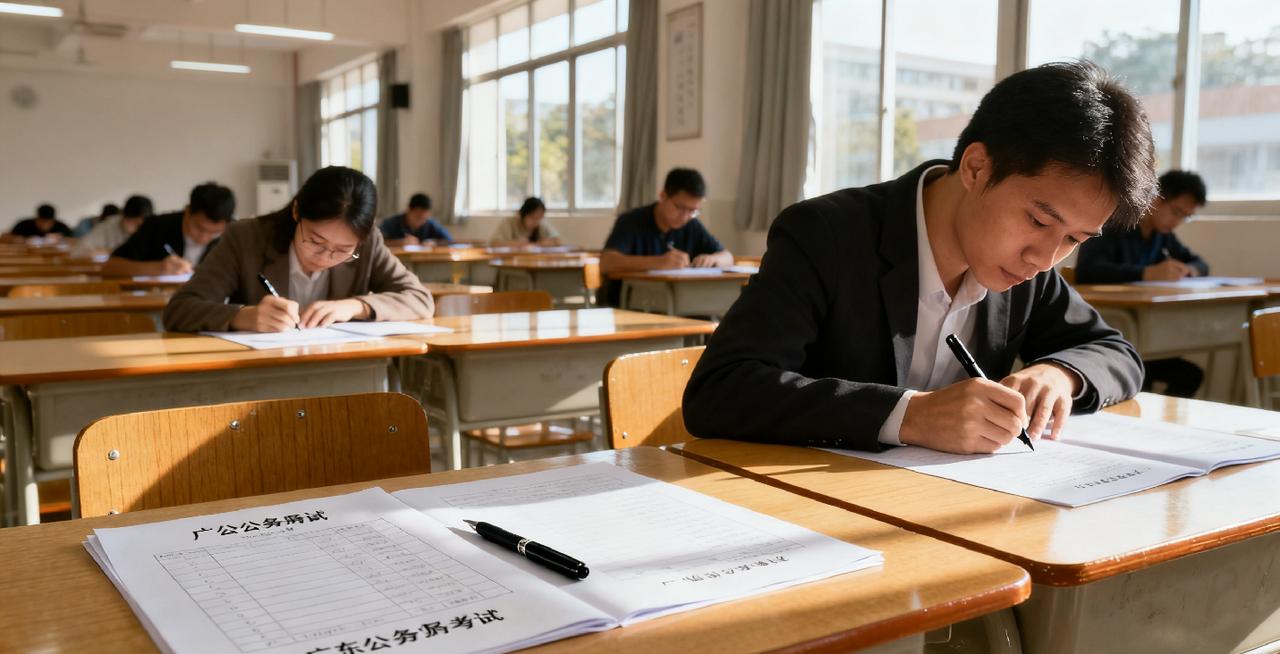

就在昨天,教育部正式发出通知,明确强调“严禁将手机等电子产品带入课堂”。这条看似简单的规定,却引发了轩然大波。有人欢呼,觉得终于可以摆脱课堂上的“手机控”困扰;有人却表示不解,甚至愤怒,难道我们就不能用手机学习、查资料了吗?这一政策背后,藏着一场关于教育、科技与人性的大讨论。 我们不得不面对一个现实:手机已经成为我们生活的“第二双手”。它带来了便利,也带来了干扰。学生们一边在课堂上“刷题”,一边偷偷滑动屏幕,似乎成为了新常态。有人用一句话总结:“手机是学习的敌人,也是学习的工具。”那么,禁止带手机入课堂,真的是解决问题的良方吗?还是又一次将问题“硬封存”在表面,却忽略了更深层的根源? 细细想来,这场“禁令”反映出一个深层次的人性矛盾:我们都渴望掌控,但又难以抗拒诱惑。老师希望学生专注,家长希望孩子专心;而孩子们呢?他们在成长的过程中,早已在手机的虚拟世界里找到归属感、认同感。难道简单的禁止,就能一劳永逸地解决“手机依赖”问题吗?答案显然是否定的。 其实,问题的核心不在于“手机”本身,而在于我们如何引导。我们需要教育学生学会“用手机”,而非被手机“用”。这就像一把双刃剑:如果用得好,它可以成为学习的利器;如果用得不好,它也会成为时间的黑洞。教育的本质,难道不是教会孩子如何成为有思想、有判断的人吗?而不是简单的“禁”字了事。 更令人深思的是,这个政策的推出,是否也折射出我们对未来的担忧?在这个信息爆炸的时代,如何在“自由”与“控制”之间找到平衡点?我们是不是在用“禁令”掩盖了对教育模式的迷茫?我们希望孩子们在课堂上专注,但是否也要问问:在这个数字时代,教育的真正意义是什么?是让学生成为信息的“吸收者”还是“创造者”? 或许,我们更需要的是一种智慧的引导,而非单纯的“禁令”。让孩子们明白,手机可以是学习的伙伴,也可以是时间的小偷。我们要教他们如何“自律”,而不是一味地“禁止”。因为,教育的最终目的,不是剥夺,而是赋能。 这场“青少年手机现象 学生手机禁令