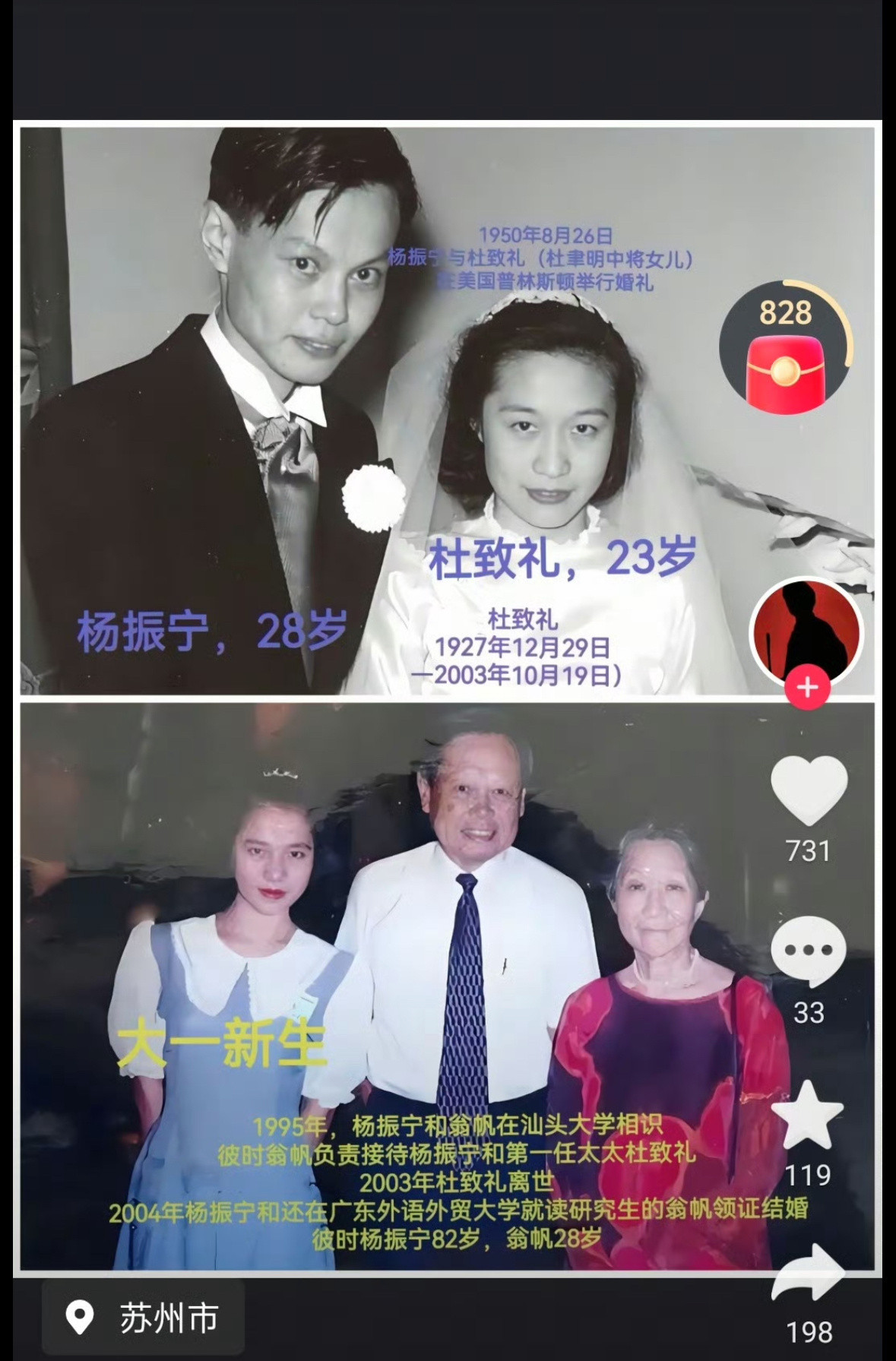

翁帆写给杨振宁的这段独白,才是当代最戳心的女性深情! “我走向杨先生,不是奔向锦衣玉食,也不是图一份安逸,而是把灵魂安放在更高的坐标——仰望、亲近、折服,全糅在那一声‘老师’里。 即便户口本上他是我丈夫,我心底仍先唤他一句先生。” 咱先聊聊翁帆没遇见杨振宁前的日子,她打小在广东潮州的普通家庭长大,父母都是工薪阶层,家里没什么大富大贵的背景。读汕头大学外语系时,她就是个扎着马尾、揣着笔记本的姑娘,同学回忆说,翁帆周末总泡在图书馆,要么啃外文原著,要么对着录音练口语,连食堂打饭都捧着单词本,那股子踏实劲儿,跟后来外界传的“有心计”半点不沾边。她第一次见杨振宁是1995年,才21岁的她作为学生代表,接待来校演讲的杨振宁夫妇。当时她站在台下,看着这位在物理界写过传奇的老人,说话温和却满是力量,心里只有纯粹的敬佩,压根没敢想,十几年后会和他成为彼此的依靠。 后来翁帆先在深圳工作了几年,又去广东外语外贸大学读硕士,再到清华大学做研究时,才和杨振宁有了更多交集。但这交集不是旁人猜的“攀关系”,更多是学术上的请教——她研究外国语言文学,常帮杨振宁整理外文资料;杨振宁也会跟她聊起对诗歌、对人生的看法,从不会因为自己的名气摆架子。有次翁帆纠结论文选题,杨振宁没直接给答案,而是拉着她翻自己年轻时读的外文诗集,说“做学问和读诗一样,得找到让自己心动的点”。就是这种不带功利的交流,让翁帆慢慢觉得,这位大自己54岁的先生,不仅有学识,更有难得的通透,能解住她所有关于精神世界的困惑。 2004年他们结婚时,外界的质疑声快把人淹了。有人说翁帆“图杨振宁的地位”,有人编“她想拿遗产”的谣言,连亲戚都私下劝她“再想想”。可翁帆从没辩解过,只是默默把日子过成了自己的样子。熟悉他们的人都知道,翁帆的生活特别朴素,平时穿棉麻衣服,出门骑共享单车,买菜会跟小贩讨价还价,跟小区里的普通妻子没两样。杨振宁晚年听力不好,每次出门前,翁帆都会蹲下来帮他调助听器,轻声说“这样能听清台下的提问了”;他要写学术文章,她会把资料按时间顺序整理好,在重点处贴好便签;晚上杨振宁累了,她就陪他在院子里散步,听他讲年轻时在美国普林斯顿做研究的故事,偶尔插一两句自己读的新书。这些细碎的瞬间,哪里是“照顾”,分明是两个灵魂在互相陪伴——她懂他对学术的执着,他懂她对精神世界的追求。 很多人不懂翁帆说的“灵魂安放在更高的坐标”,其实看看她这些年的选择就懂了。她没借着杨振宁的名气去参加综艺、捞金,反而把更多时间花在学术上,后来拿到清华大学博士学位,还发表了好几篇关于外国文学的论文,独了能独当一面的研究者。在她心里,“先生”这声称呼,比“丈夫”更重,因为里面藏着尊重,藏着共同成长的默契——她不是依附杨振宁,而是借着他的指引,活成了更丰盈的自己。那些总拿“锦衣玉食”揣测她的人,其实没明白,有些感情从来不是用物质衡量的:当一个人能接住你的灵魂,能陪你在精神世界里同行,这样的深情,远比任何外在的东西都珍贵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。