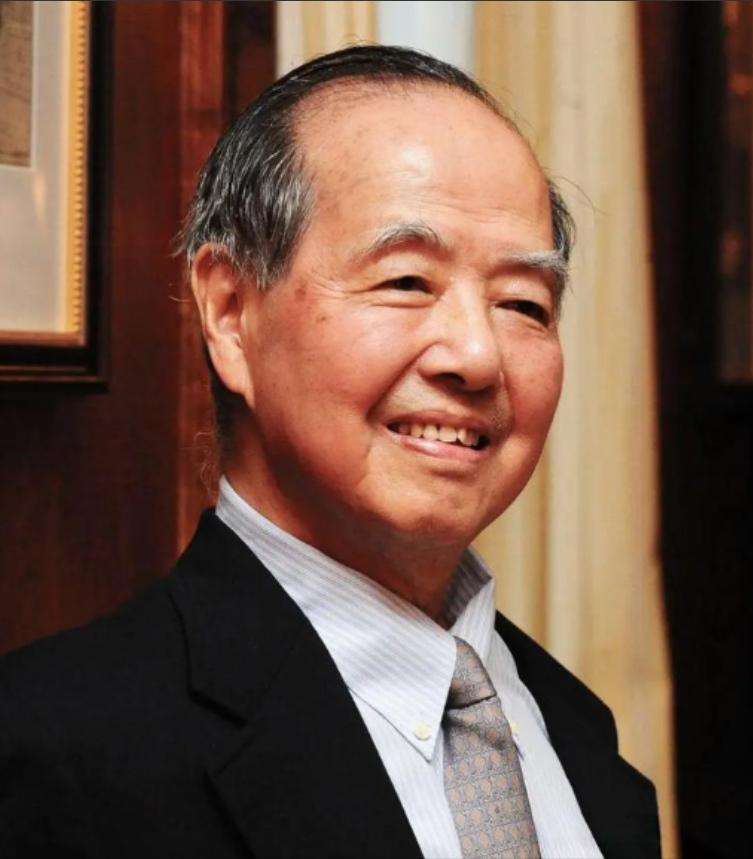

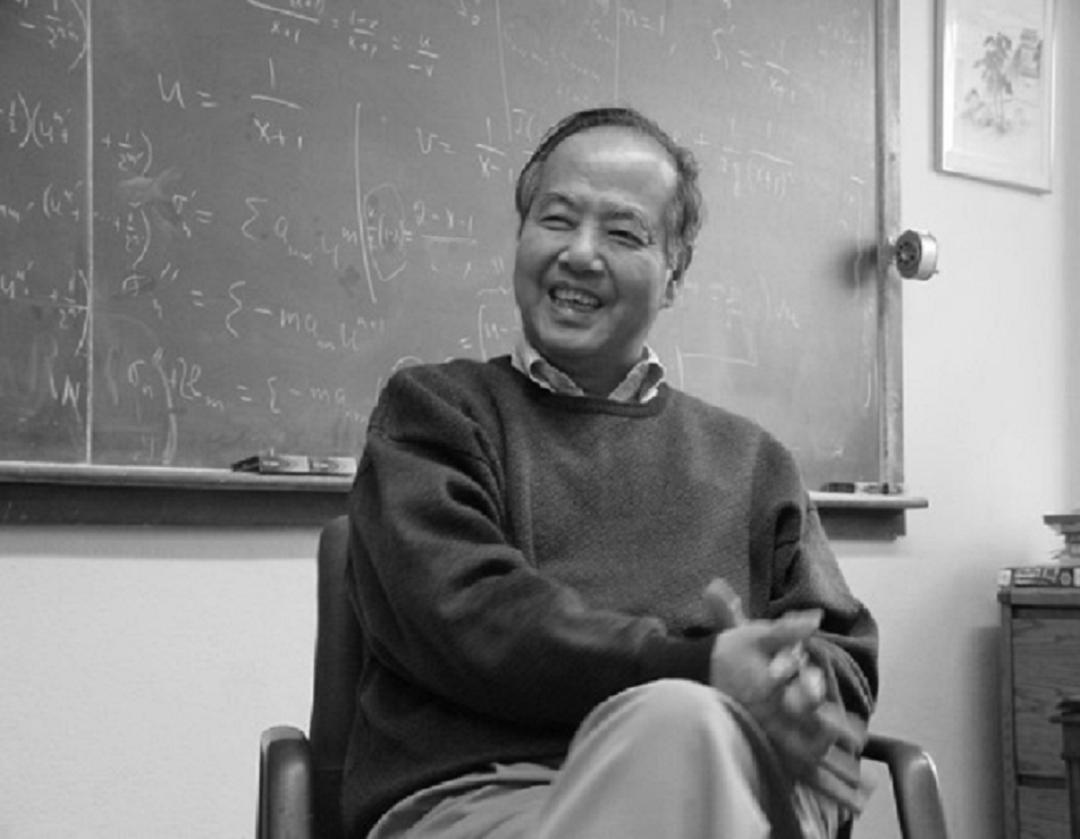

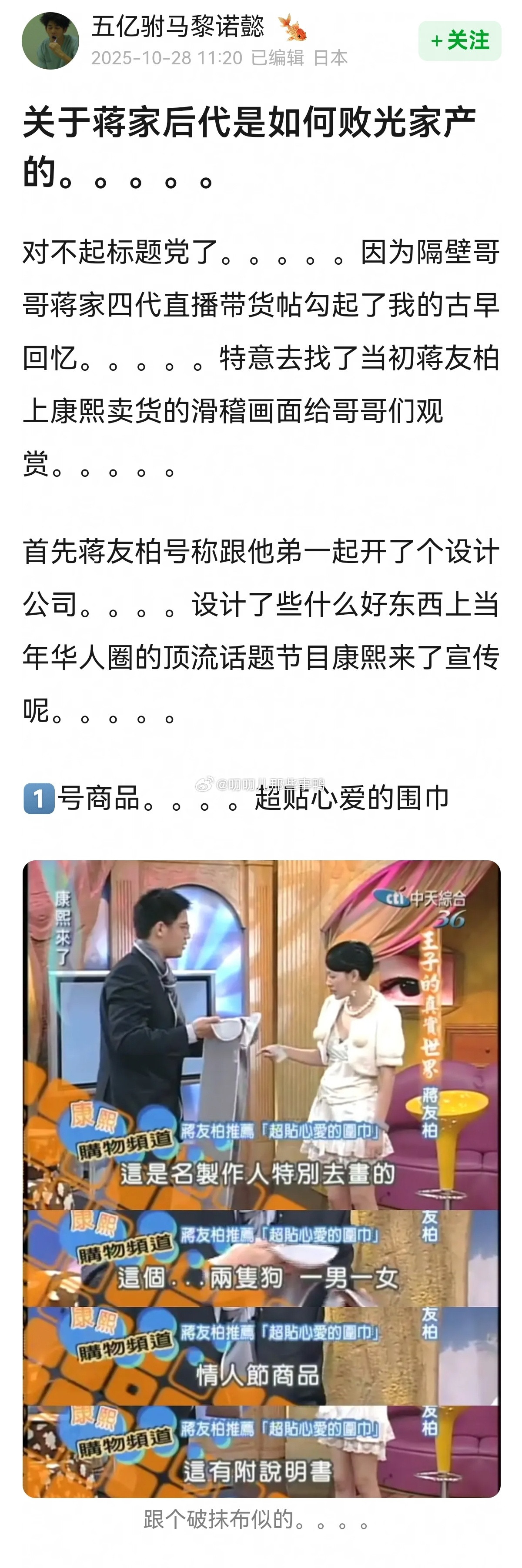

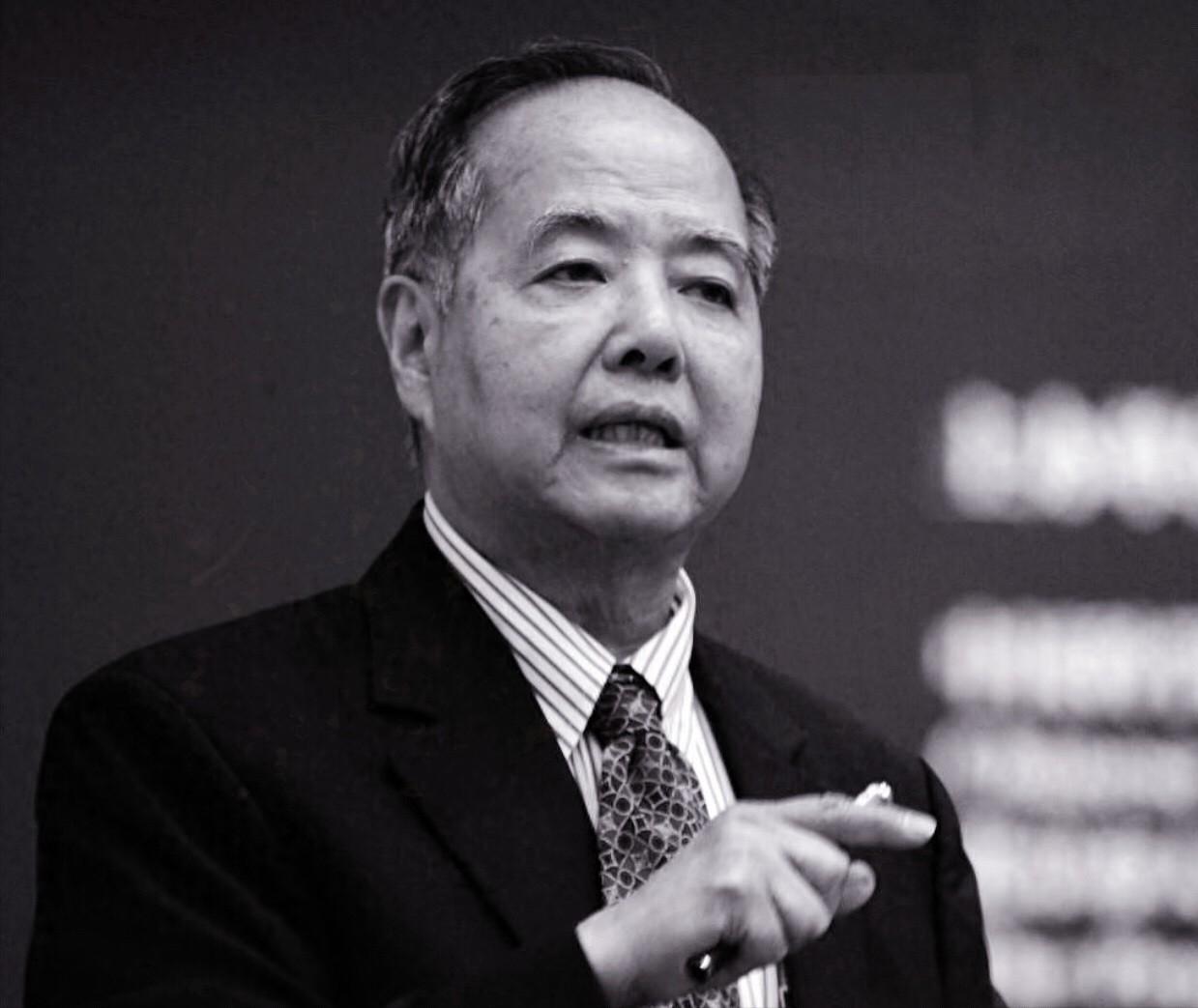

[微风]有人问李政道,你为什么不回国养老?如果回国的话,生活比在美国好多了!但是李政道只是淡淡的回了一句,我不想给祖国添麻烦! (信源:科学网——李政道先生最后一次回国时说,以后不会再回来了……) 1974 年的中国,科研领域还处在 “信息封闭” 的状态。当时国外物理学界已经在量子场论、粒子物理等领域有了新突破,而国内科研人员想看到最新论文,只能靠偶尔传入的零散资料。 李政道作为首位获得诺贝尔物理学奖的华人,常年在美国从事研究,深知信息闭塞对科研的影响。 那次回国,他特意挑选了近百本 1973-1974 年的《物理评论快报》《核物理》等顶尖期刊,装满一个大行李箱,亲自扛上飞机。 到北京后,他没休息就直奔中科院物理研究所,把期刊一本本分给科研人员。 有老科学家回忆,拿到期刊时手都在抖,“上面的夸克模型研究、超导新发现,都是我们想都没敢想的前沿方向”。 李政道还特意坐在办公室里,跟大家逐篇讲解重点,连图表里的细节都不放过。后来这些期刊被复印了几十份,传遍了全国十几家科研机构,成了当时最 “抢手” 的资料,很多人熬夜抄写,笔记本上密密麻麻记满了公式和注解。 在那个年代,学术期刊是科研人员获取前沿信息的主要渠道。没有最新文献,就像种地没有种子,只能在旧领域里打转。 李政道带回来的不只是期刊,更是 “打开世界的窗口”—— 让国内科研人员知道,国外已经在哪些方向突破,自己该往哪走,避免了 “闭门造车” 的弯路。 更关键的是,他没止步于 “送资料”,而是帮中国搭建 “科研制度”。1984 年,李政道向中央提议建立博士后制度。 当时国内只有 “研究生”“研究员” 两级体系,科研人员读完博士就只能等着评职称,很多优秀人才留不住。李政道参照美国的博士后制度,提出 “让博士毕业后有个‘过渡阶段’,在流动站里自由做研究,既能积累经验,又能跨领域合作”。 1985 年,中国首个博士后科研流动站在中科院设立,首批招收了 18 名博士后。 有位首批博士后回忆,当时李政道还亲自来流动站考察,跟他们聊研究计划,“他说‘博士后不是临时工,是科研的新鲜血液’,这句话我记了一辈子”。 到现在,中国已经有近 4000 个博士后流动站,培养了几十万科研人才,很多两院院士都曾是博士后,这背后离不开李政道的最初推动。 北京正负电子对撞机的建成,更是李政道 “十年磨一剑” 的成果。上世纪 80 年代初,中国在高能物理领域还是空白,连像样的实验设备都没有。 李政道多次回国,跟科学家们论证 “建对撞机的必要性”:“高能物理是基础科学的前沿,没有对撞机,就没法研究粒子结构,中国在这个领域永远只能跟在别人后面。” 1984 年,北京正负电子对撞机正式开工建设。李政道不仅参与设计方案,还帮着联系国外专家、引进关键技术。建设期间,他几乎每个月都要回国一次,去工地看进度,解决技术难题。 1988 年,对撞机成功实现正负电子对撞,中国成为继美国、苏联、日本之后,第四个拥有这类设备的国家。 有位工程师记得,对撞成功那天,李政道激动得像个孩子,跟大家一起在控制室里鼓掌,“他说‘这不是终点,是中国高能物理的起点’”。 网友们了解这些事后,都在感慨 “李政道是‘实干型’科学家”。有人说 “他不是只拿诺贝尔奖就完事,而是真的想帮中国搞科研”,还有人翻出李政道的采访,他说 “我是中国人,我的根在中国,能为祖国做一点事,比拿再多奖都开心”。 确实,从带期刊回国,到建制度、造设备,他做的每一件事都 “接地气”,都瞄准中国科研的 “痛点”。 后来李政道还设立了 “中国大学生物理竞赛”,资助贫困地区的物理人才,甚至 80 多岁时还回国给中学生讲课。 有人问他 “这么大年纪还折腾啥”,他说 “科学需要传承,我多做一点,中国的年轻科学家就能少走一点弯路”。 现在再看北京正负电子对撞机,它已经升级成 “北京谱仪 III”,仍在产出世界级的科研成果;博士后制度培养的人才,成了中国科研的中坚力量。 这些都像李政道当年播下的种子,如今已经长成大树。 最后想问问大家:你还知道哪些海外华人科学家为中国科技做贡献的故事?对李政道做的这些事,你最佩服哪一点?评论区聊聊,一起为这些 “把祖国装在心里” 的科学家点个赞!