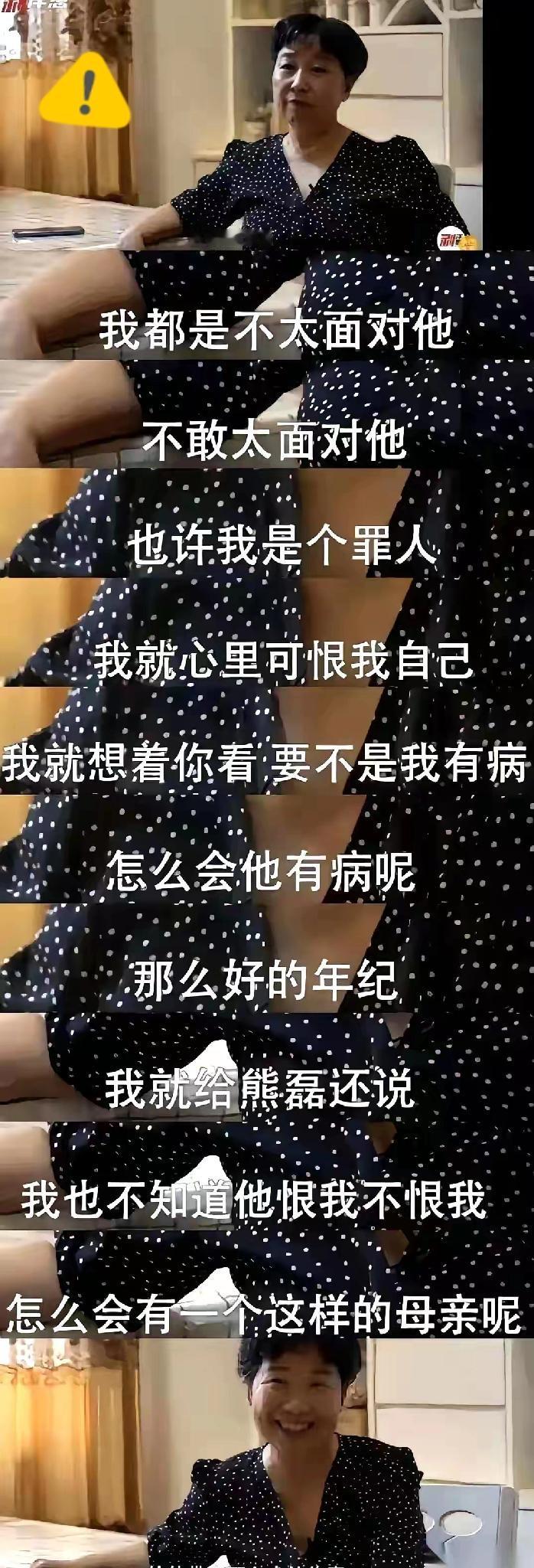

奶奶的电话总是在晚上七点响起。 于是,整整十年,晚上七点成了我们家心照不宣的静默时刻。电视会调成静音,我和弟弟会停下打闹,整个家安静得能听见时钟的秒针走动——嘀嗒,嘀嗒。而妈妈,无论在厨房洗碗,还是在阳台收衣服,总会立刻擦干手,小跑到客厅,坐到那个固定的位置,深呼吸一下,才接起电话。 “喂,妈,吃饭了吗?”她的声音总是瞬间变得轻快,带着笑意。 电话那头是奶奶絮絮的唠叨。无非是今天买了什么菜,邻居家的儿子结婚了,或者抱怨腰腿又疼了。妈妈就听着,适时地回应:“是啊,您要记得贴膏药。”“天热就别省那点电费,开空调。” 有时奶奶会反复问同一个问题,妈妈就一遍遍地答,语气里的耐心像温润的玉石。 可挂断电话后,妈妈会维持那个坐姿,对着暗下去的屏幕发一会儿呆。客厅没开主灯,只有一盏壁灯在她侧后方,把影子拉得很长。那一刻,她不是母亲,不是妻子,只是一个疲惫的女儿。 有一次,奶奶在电话里发了脾气,说妈妈上周回去买的点心太甜。妈妈连连道歉,说下次换一家。放下电话后,她没动,我走过去,看见她用手指飞快地抹了下眼角。 “妈?” 她抬起头,眼角的细纹在昏黄光线下特别明显。“没事,”她笑了笑,“就是觉得……你奶奶年纪越大,越像小孩子了。” 那一刻我忽然明白,那通每天准时响起的电话,对妈妈来说不是温情,而是一种沉重的牵挂。她不是在接电话,而是在安抚一个正在老去的、孤独的灵魂。 后来奶奶病了,糊涂的时候越来越多。她忘了很多人,但总记得晚上七点要给“家里”打电话。而接电话的妈妈,永远是她最清晰的记忆锚点。 奶奶最后住院时,已经不太认得人。但每到晚上七点,她会不安地看向门口。妈妈便拿出手机,拨通病房的座机。电话铃响,妈妈当着奶奶的面接起来。 “喂,妈,”她的声音依旧轻快,“今天感觉好点了吗?” 奶奶看着她,又听着电话里的声音,混沌的眼睛里会闪过一丝清明。然后安心地躺回去,听着妈妈在电话里说那些她听了十年的话。 奶奶走后,家里晚上七点不再有电话铃声。但妈妈有时还是会在那时停下手中的事,不自觉地看向电话。 有一次我忍不住问:“妈,奶奶每天打电话,说的都是些小事,你会觉得烦吗?” 她正在织毛衣的手停了一下,然后继续编织,毛线在手指间缠绕。 “你奶奶年轻时很要强,一个人带大几个孩子。老了以后,她最怕的就是不被需要。”妈妈的声音很轻,“那些唠叨,是她确认自己还被爱着的方式。” “那……您每次接电话都要调整情绪,不累吗?” 妈妈抬起头,看着我笑了,那笑容里有种我看不懂的复杂情绪。 “孩子,等你到了我这个年纪就会明白——对父母的爱,往往不是轰轰烈烈的付出,而是日复一日的‘接得住’。接住他们的孤独,接住他们的不安,接住他们所有难以启齿的依赖。” 她望向窗外已经暗下来的天色,像在对自己说: “我们终其一生,都在学习如何好好地告别。而最好的告别,就是在每一个他们需要我们的瞬间,都能让他们听见那句‘喂,妈,我听着呢’。” 现在,晚上七点依然是我们家最安静的时刻。只是不再有电话铃声,不再有妈妈刻意轻快的声音。 但我会在这个时间,给妈妈倒一杯茶,坐在她身边,听她说说今天菜市场的鱼很新鲜,或者楼下李阿姨的孙女考了好成绩。 我开始明白,爱的传承,就是曾经那个接电话的人,终于成了被倾听的人。 而在这个循环里,我们笨拙地、固执地,练习着如何不留遗憾地相爱。