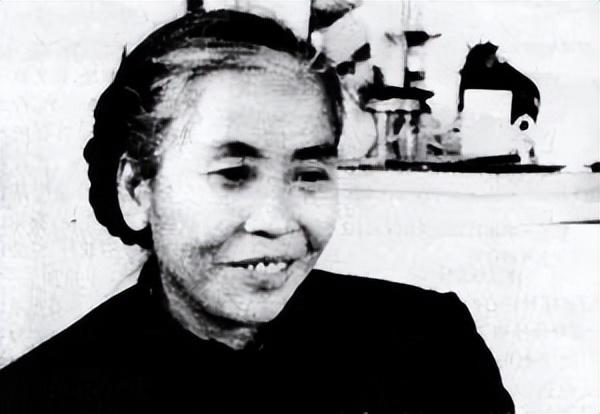

1984年,贺子珍临终前请求安葬于北京,邓公知道后连下两道命令 贺子珍,生于湖南一个书香门第的她,少年便投身革命,1928年加入中国共产党,后来随毛主席辗转于湘赣边界、中央苏区。 她曾是红军里少有的女性领导干部,也是一位在战火中坚持工作的女战士。她参与组织妇女工作,也多次冒死护送重要文件,甚至在长征途中身负重伤几次与死神擦肩而过。她的革命经历本身就是一部波澜壮阔的红色史诗。 但她的一生,也充满了隐忍与孤独。1937年,因与毛主席感情破裂,加之身体虚弱,贺子珍被组织安排前往苏联治疗,随后在异国他乡度过了十年。 在莫斯科,她的生活远非外界想象的安逸,语言不通、生活困难,加之政治环境的复杂,她常年在边缘状态徘徊。 更重要的是,那个年代的“回国”并不像今天买张机票那么简单,每一步都要经过层层审批和复杂的政治考量。 1947年,贺子珍回到延安,此后几十年,她一直生活在北京,但始终保持低调,很少出现在公众视野。 她的晚年并不富足,精神状态也时常处于孤寂之中。她没有参与政治,也未曾再婚,仿佛一位被革命历史遗忘的旁观者。 1984年,贺子珍病重,她向组织表达了一个请求:希望能在北京安葬。这句话背后的分量,不只是一个老人的安眠之所,更像是她对故土、对曾经革命岁月的一次无声回望。 北京,是她年轻时为之奋斗的地方,是她见证了无数历史节点的城市。她并没有要求特殊待遇,只是希望在那个她曾无数次路过的土地上,找到最终的归宿。 这个请求传到邓公耳中,他的态度异常鲜明,连下两道命令:一是批准贺子珍安葬在北京八宝山革命公墓,二是要求给予她应有的革命烈士待遇。 这两个指示,既非程序性的批复,也不只是出于礼节,更像是一位老一辈革命家对另一位战友的迟到致敬。 邓公与贺子珍虽无私交,但他深知这段历史的复杂性,也理解那个时代给个人带来的伤痕。 贺子珍最终被安葬在八宝山,她的墓碑上刻着“革命烈士贺子珍之墓”几个字,简洁而庄重。这座墓并不显眼,却承载着一个时代的记忆。 很多去凭吊的人,并不是因为她的身份,而是因为她身上那种沉静、坚韧的革命精神。她没有留下豪言壮语,也没有写下回忆录,更没有在晚年试图“正名”。她选择以沉默的方式,与历史和解。 在那个讲求集体、强调组织的年代,个体情感往往被压抑甚至忽略。而邓公的那两道命令,恰恰是在尊重历史原则的前提下,给予了个体以温情的回应。 这不仅是对贺子珍的尊重,更是对所有为革命付出而未被充分记住的人们的一种肯定。 在今天回望这段历史,我们也许可以从中读出更多的东西。革命并不是一串数字或口号,而是由无数鲜活的人组成的复杂网络。 每一个名字背后,都有一段被忽略甚至误解的故事。贺子珍的经历提醒我们,历史不只是胜利者的记录,也包含了那些沉默者的歌唱。 素材来源:夜雨丨宋海峰:贺子珍:一朵绚烂的“井冈之花” 2022-08-23 18:51·上游新闻