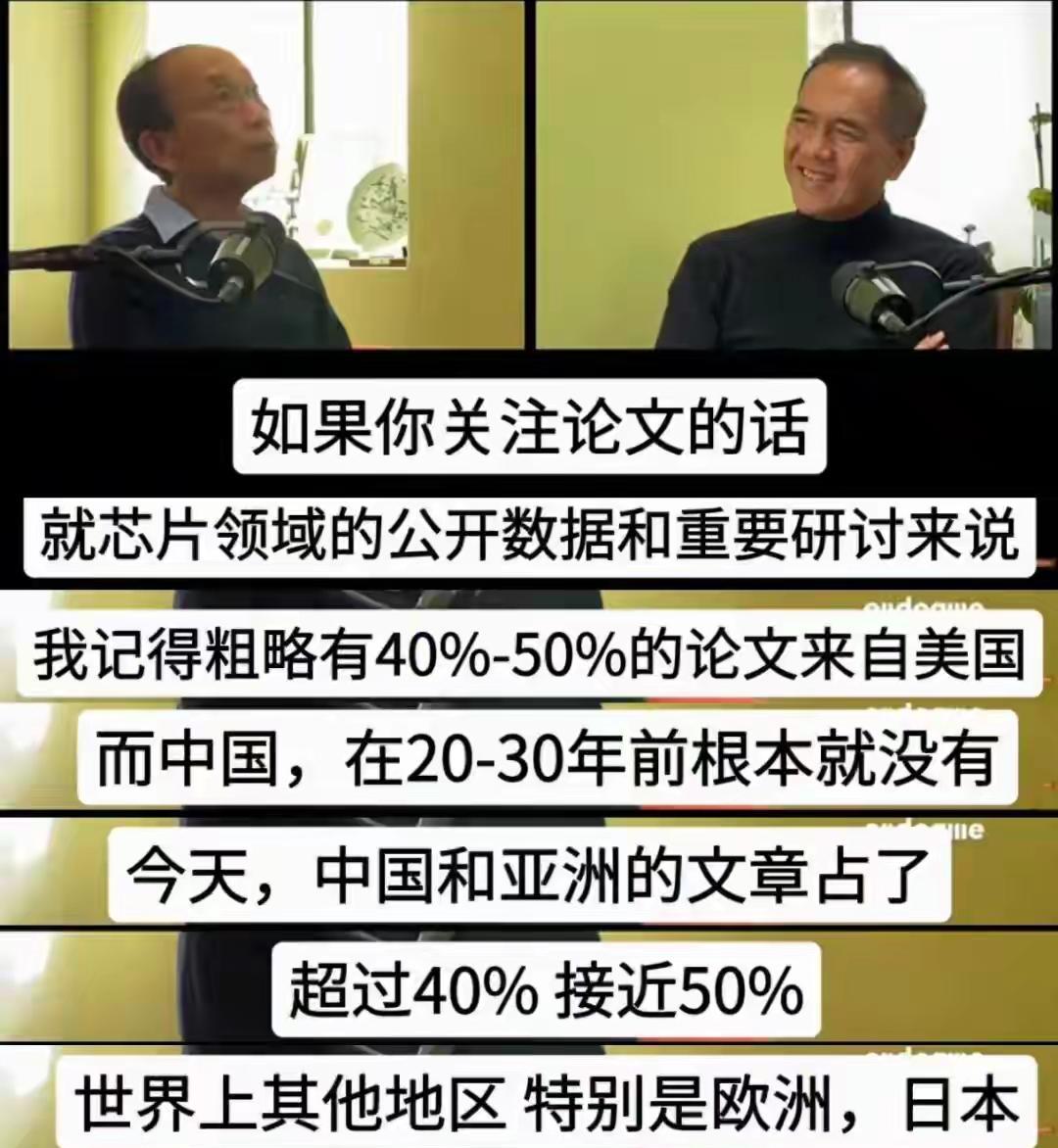

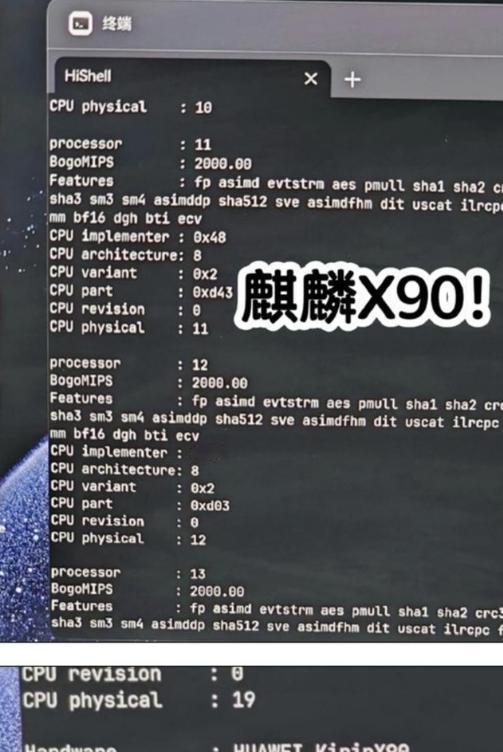

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:中国14亿人口,从来就不缺人才,全送到美国了,怎么跟美国竞争?与此同时,中国科学院院士施一公一语道破现状:许多中国高科技人才宁可在美国平庸度日,也不愿回国施展才华,为祖国发展做贡献! 如今,如果你走进美国的顶尖学府实验室,看到的华人面孔真的是越来越多,一个有意思的现象是,这些优秀的学者在毕业后选择回国的比例相对较低。 有些人认为,这是因为国外的科研环境更加优越,设备齐全、经费充足,能提供更多的资源支持。 然而,这几年来,国内的实验室条件已经大大改善了,清华、北大、中科院的实验设备和技术水平,毫不逊色于世界一流的科研机构。 其实,除了硬件设施的差距,更重要的是整体的科研氛围。国外的科研环境,尤其是在一些知名大学,往往能提供更加宽松的研究氛围。 例如,他们的职称评定标准不仅仅看论文的数量,更多考虑研究的质量和实际影响力;而在项目申请方面,不需要不断地填各种表格,繁杂的行政工作相对较少,这样的环境让科研人员能够更加专注于学术研究。 另外,国内对于人才的引进政策越来越积极,很多单位为吸引优秀的人才提供了丰厚的待遇。但实际上,国内的一些科研领域,依然存在着“外来的和尚好念经”的现象。 很多研究成果,如果来自海外背景的人士,往往更容易获得认可和重视。 而对于那些在国内接受教育和训练的人,即使有相同的成就,往往也没有那么大的话语权或者机会。 这种现象反映出,虽然国内的科研条件和环境逐渐改善,但在某些细节和文化氛围上,依然有一些差距。 这也是为什么有些在国外取得学术成就的华人学者,毕业后更倾向于留在国外发展的原因之一。 无论是在科技、军事,还是在经济与文化领域,最终的成败都取决于谁能够掌握更多且更具竞争力的人才。人才是国家发展的根本动力,决定了一个国家在全球舞台上的位置与未来走向。 浙大的郑强教授曾在一次公开演讲中深刻表达了他对人才流失的忧虑,尤其是针对清华北大的学生赴美留学现象。 他提到,不知道自己是否应该继续教导这些学生,因为他担心,学成归国后,他们或许选择留在美国,甚至某天,可能正是这些学生研发的技术和武器,威胁到祖国的安全。 郑教授直言不讳的话,虽然让人不悦,却触动了很多人的心声——人才流失,已经不仅仅是资源的流失,更可能带来国家安全的隐患。 郑强教授的这一番话,实际上是在提醒我们,虽然科学没有国界,科研人员也理应为全人类的进步贡献力量,但每一位科学家的根基和情感,却是与自己的祖国紧密相连的。 他的言论是在唤起人们的家国情怀,强调在全球化日益加深的今天,我们更应该关注人才的培养和流动,确保我们的优势不被外界轻易夺走。 台积电创始人张忠谋曾多次表达过对中国人才流失的担忧,施一公教授也曾公开感叹,很多顶尖人才选择留在国外,而不愿回国。他们的这些担忧在当时无疑是对中国科研和科技发展的重要警示,然而,随着世界格局的不断变化,事情的发展超出了他们的预期。 过去,人才流动的主要动力往往是经济因素,比如更高的薪资、更好的生活条件以及更多的研究资源。然而,随着全球政治、经济和科技格局的转变,人才流动的驱动力发生了变化。 如今,越来越多的人开始关注的是个人的安全感、成就感以及对所在生态的认同和自信。 这意味着,人才的流动不仅仅是一个经济问题,而是涉及更深层次的价值观、社会环境和国家竞争力的综合博弈。 这种变化标志着全球科技创新格局的转型,科技中心不再仅仅是美国这样的单一强国,而是正在朝着一个更加多元化、去中心化的“多中心时代”发展。全球的创新力量开始分布在多个地区,越来越多的国家和地区都在争夺科技领先地位,吸引和培养本土及国际顶尖人才。

碧海阳光

必须对高校人才进行管控,