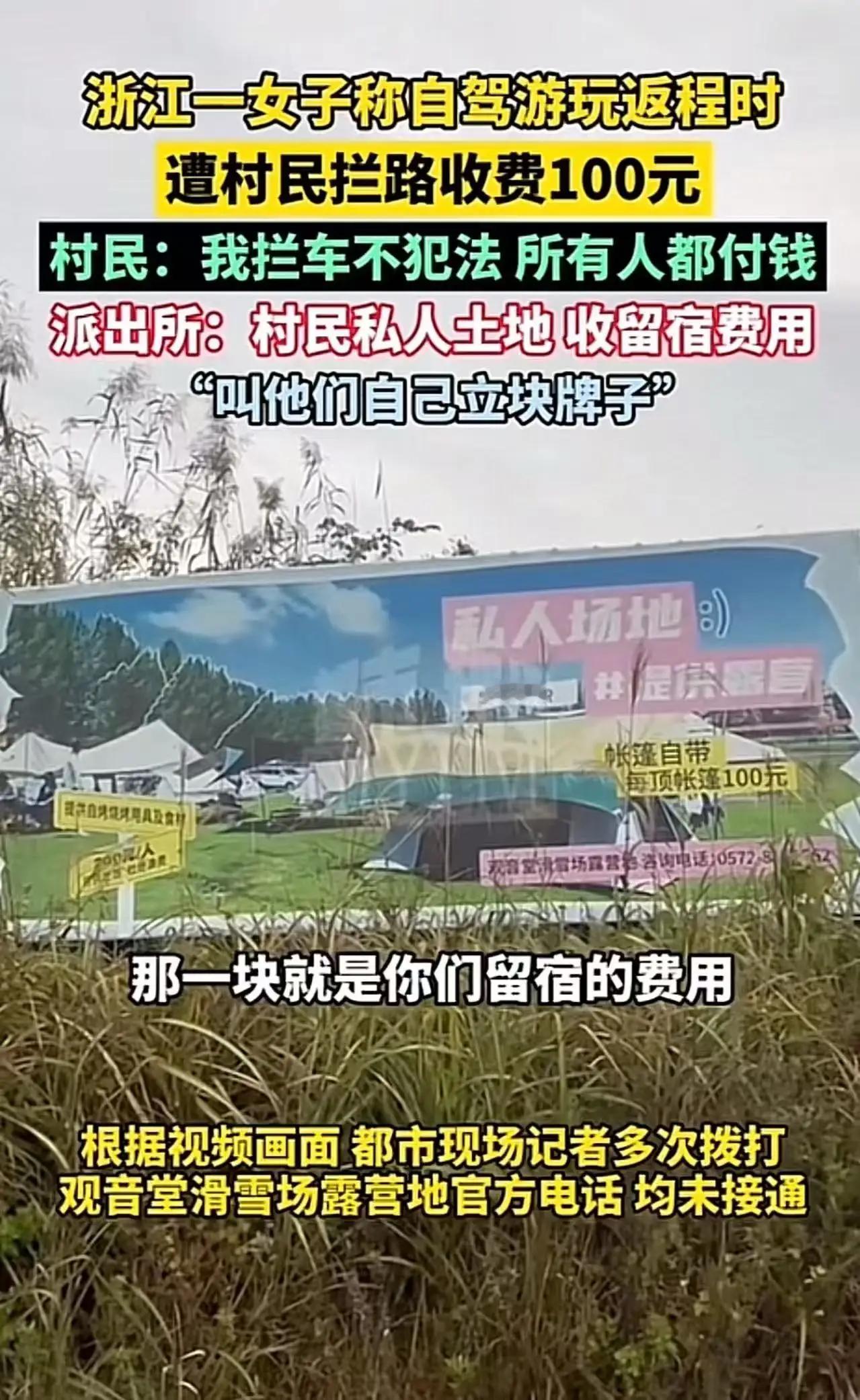

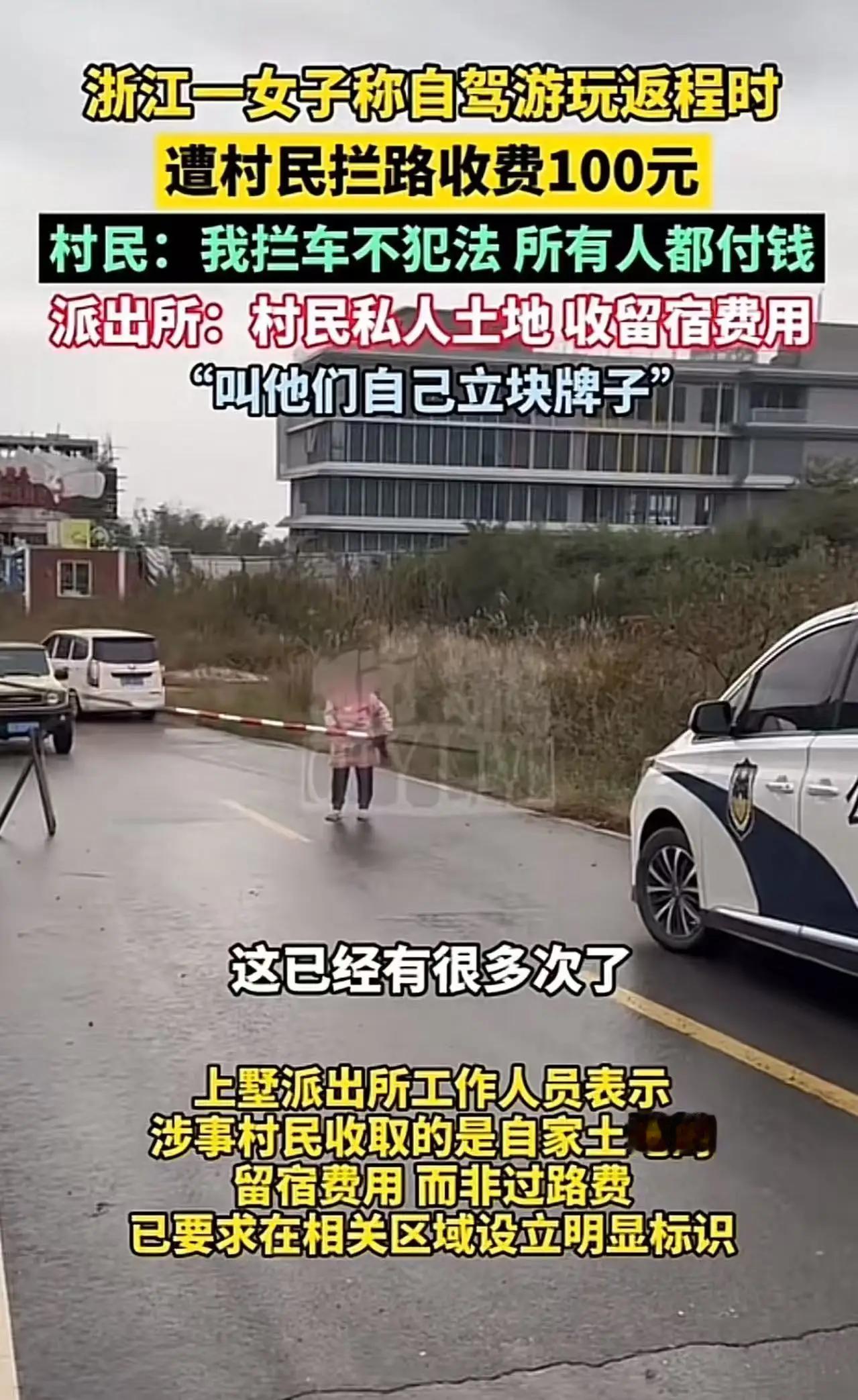

“报警打对折!“浙江,女子去安吉游玩,遭村民拦车收费100元!女子:你们凭什么收费?”村民:“我拦车不犯法,所有人都付钱!”女子不服报案,但民警来了也是和稀泥,让她给了50块钱! “报警打对折!”这句话一经传出,立刻在网络上引发了轩然大波。事情的起因很简单:一位来自浙江的年轻女子,带着期待和兴奋,来到安吉的山水之间,却遭遇了一场“奇葩”的收费事件——村民拦车收费100元!女子不解:“你们凭什么收费?” 村民理直气壮:“我拦车不犯法,所有人都得付钱!” 女子气愤难当,果断报警,却没想到,民警的“和稀泥”让事态变得更加荒诞——只让她给了50块钱“和解”。 这背后,隐藏着什么样的社会现象?是个别村民的“无理取闹”还是反映出我们社会某种深层次的“规则缺失”?更令人深思的是:当法律与人情发生冲突,我们该如何理性应对? 一、这不是简单的“收费”,而是一场关于“规则”的较量 在我们国家,路边拦车收费早已被明令禁止,任何形式的“霸占道路”都属于违法行为。 但偏偏在某些地方,个别村民似乎把“收费”变成了“理所当然”。 他们用“我拦车不犯法”来狡辩,仿佛自己是“地方自治的主人”。 这背后折射出的问题,是“规则意识”的淡漠——当法律的底线被突破,社会的秩序就会出现裂痕。 更何况,旅游本应是一场放松心情、感受自然的旅程,却变成了“被收费、被欺负”的经历。 这不仅伤害了游客的心,也让人开始反思:我们国家的旅游环境,到底还有多少“规则待完善”? 二、民警的“和稀泥”,折射出制度与执行的尴尬 报警本是维护权益的最后一道防线,但当民警到场后,却选择了“调解”——让女子给50块钱“了事”。 有人会问:这算不算“偏袒”?还是“无奈的折中”? 其实,这反映出我们在基层执法中的一种尴尬: 一方面,法律明确禁止强行收费,但另一方面,面对地方“土规土俗”,执法者又怕惹事生非,只能用“和稀泥”的方式来应付。 这种“折中”或许短期内能平息事端,但长远来看,却会助长一些人的“侥幸心理”,让“违法”成为一种潜规则。 如果没有一套行之有效的制度保障和严格的执法环境,这样的“荒诞”事件还会不断重演。 三、从“被收费”到“主动守法”,我们需要什么样的社会共识? 这个事件让人不禁思考: 为什么在某些地方,法律的威慑力变得如此脆弱? 为什么一些人宁愿“打擦边球”也不愿守规矩? 答案或许在于: 社会的价值观还没有形成一套普遍认同的“规则意识”。 “钱”成为了“关系”的润滑剂,“规矩”变成了“可有可无”的选择。 但我们必须清醒: 法律不是用来“打折”的工具,而是保护每个人权益的底线。 规则的建立,不是靠个别人的“意愿”或“习惯”来决定,而是全民的共同认知和坚守。 只有当每个人都自觉遵守规则,社会的秩序才能稳固,旅游的美好才能真正实现。 四、我们能做些什么? 这场“收费事件”或许只是冰山一角,但它提醒我们: 每个人都应该成为规则的守护者。 作为游客,要懂得用法律武装自己,用理性维护权益; 作为基层执法者,要坚守底线,依法办事,不能被“和稀泥”绑架; 作为社会成员,要树立正确的价值观,明白“规则”才是社会的“底线”。 同时,政府也应加强旅游区的管理和宣传,完善相关法律法规,让“乱收费”无处遁形。 对那些“肆意收费”的村民,要依法严惩,用法律的威慑力树立起良好的社会风气。 五、结语:让法律成为最有力的“保护伞” 这次事件,虽然看似一场“闹剧”,但背后隐藏的,是我们社会规则意识的缺失和制度的漏洞。 每一次“被收费”的遭遇,都是对我们法律观念的一次提醒: 只有让法律成为最有力的“保护伞”,每个人都自觉守法,社会才能更有序、更美好。 我们期待: 未来的旅游,不再是“被收费”的苦恼,而是“放松心情”的幸福; 未来的社会,不再有“拦车收费”的尴尬,而是“规则意识”的普及。 如果你也对这件事情感到愤怒或思考,欢迎在评论区留言。 让我们共同呼吁:用法律的力量,守护每一份公平与正义! 因为,只有当每个人都成为规则的守护者,社会的未来才会更加光明。马路小仙女拦车 拦车女孩 高速公路拦车