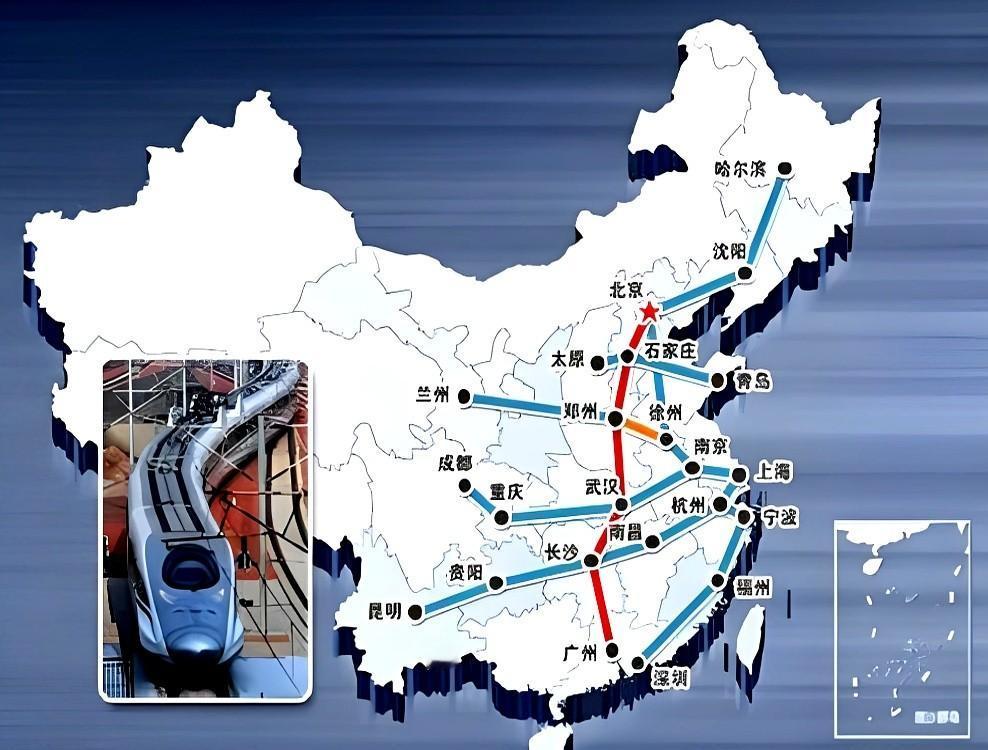

[中国赞]为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国?最根本的原因只有一个,那就是穷! (信源:网易——为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国?) 雅万高铁上“复兴号”以350公里时速穿梭爪哇岛,中老铁路将昆明到万象的行程压缩至10小时,中国高铁用4.5万公里运营里程和全球七成市场份额,成为无可争议的“国家名片”。但很少有人知道,二十年前西方巨头主动转让技术的背后,藏着一个“穷”字的无奈真相。 2004年的全球高铁市场堪称“冰窖”。德国西门子、日本川崎重工、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪手握顶尖技术,却深陷本土市场饱和的困境——欧洲主要线路基本建成,日本新干线网络早已定型,新订单寥寥无几,企业营收连续下滑。 就在巨头们焦头烂额之际,中国抛出的“超级订单”砸开了市场裂缝:规划上万公里高铁网,首轮招标200列动车组,体量相当于全球三年订单总和。 这纸订单成了西方企业的“救命稻草”,但中国的附加条件让他们犯了难:要订单必须转让技术,还要协助建立本土化生产线。技术是企业的立身之本,可当时全球只有中国有如此规模的建设需求,资金压力迫使巨头们低头。 中国顺势推出“竞争性招标”策略,西门子因报价过高先被排除,川崎重工立刻降价让步,阿尔斯通随即承诺开放更多技术细节。 慌了神的西门子连夜调整方案,将每列动车组价格砍至2.5亿人民币,技术费从2亿欧元腰斩再腰斩至8000万欧元,签约时德国代表的手忍不住发颤。他们心里清楚,错过中国市场或许意味着生产线停摆。 即便签下协议,西方企业仍留足后手:阿尔斯通藏起核心设计权,庞巴迪将技术拆成142个模块只教操作,川崎重工对关键参数刻意模糊,日本高管甚至断言“中国掌握350公里时速至少要16年”。 他们显然低估了中国的学习能力。南车株洲的工程师把图纸贴满办公室,通宵拆解焊接工艺;北车长客团队自学日语啃透日本手册,对德国专家抛出的200个技术问题不仅全解答,还能提出优化建议。 法国专家曾无奈感叹:“他们不是在学技术,是在拆解我们的‘大脑’。”2008年京津城际通车,CRH3 型动车组以350公里时速平稳运行,性能反超德国原型车,彻底打破西方预判。 核心技术的突破更显硬核。被称为高铁“心脏”的IGBT芯片曾完全依赖进口,中国团队历经千次试验实现国产化,成本直降六成;高铁“大脑”网络控制系统,从依赖进口到全面自主研发,打破了西方的技术封锁。 2017年“复兴号”问世,从车体材料到牵引系统实现100%自主化,2023年CR450动车组试验时速达453公里,刷新全球纪录。 这场交易最终形成特殊“双赢”:西门子轨道部门六成收入来自中国,阿尔斯通在华业务翻四倍,庞巴迪干脆将亚太总部迁到上海;中国则用10多年走完西方几十年的路,从技术引进者变身规则制定者。 如今“八纵八横”高铁网已经成型,2025年新增的3000公里铁路新线即将投入春运,不仅缓解运输压力,更带动沿线旅游、物流等产业繁荣,川青铁路让成都到九寨沟行程大幅缩短,集大原高铁串联起晋蒙旅游资源。 在国际舞台上,中国高铁的成绩单愈发亮眼。雅万高铁累计发送旅客近500万人,让雅加达到万隆的通勤从3小时缩至46分钟;中老铁路创造10万个就业岗位,跨境货运量突破1000万吨,成为老挝的“黄金通道”。 曾经的技术输出者们或许没想到,当年为解燃眉之急让出的技术,竟催生出一个全球领跑的竞争对手。 从六次铁路大提速的积累,到突破核心技术的坚韧,中国高铁的逆袭从未依赖侥幸。西方企业因“穷”而让渡的机遇,最终在庞大市场与创新活力的催化下,绽放成震撼世界的“中国速度”。 如今CR450动车组的试验轨道上,中国高铁正朝着更智能、更环保的方向疾驰,续写着新的传奇。