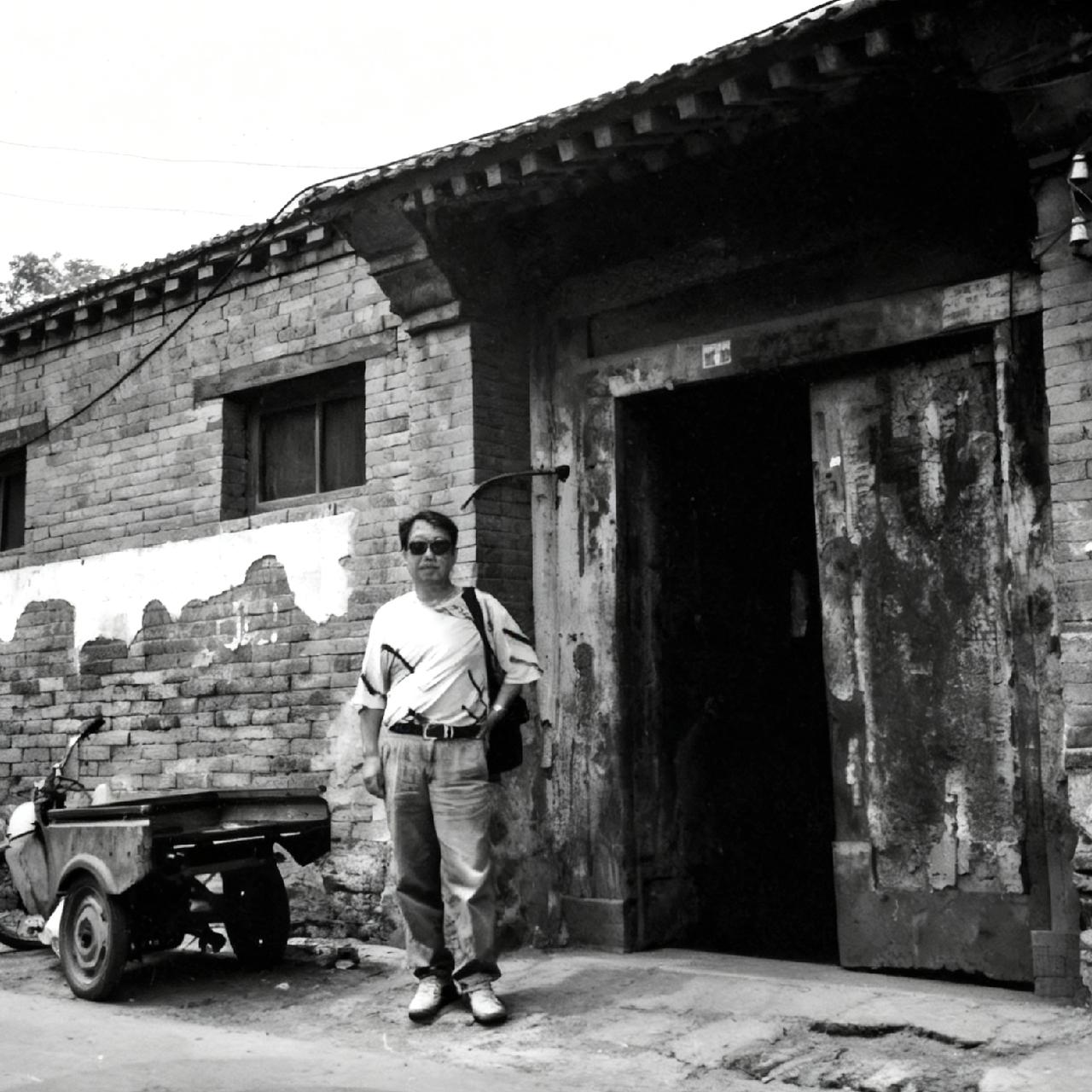

80年代,郭宝昌导演重访大宅门,一张罕见的留影,他身后那三个窗户是门房,当年的“郑老屁”就住在其中。 提起导演郭宝昌,谁都得说一句“这人的人生比剧本还曲折”——他那奇特的身世、满是颠簸的经历,凑在一起简直像部浓缩的老北京往事,也难怪能拍出《大宅门》这种戳心窝子的好剧。 当年他被亲生母亲卖掉,辗转落到同仁堂乐家,成了养母郭榕的“少爷”,这段寄人篱下的日子,后来全化作了《大宅门》里的字字句句,让他凭着这部剧蜚声海内外。 好多观众看《大宅门》时,总说能在某个角色身上找到自己的影子,要么是白景琦的混不吝,要么是李香秀的硬气,其实这都是郭宝昌把自己的人生揉碎了,掺进了戏里。 说起来也能理解郭宝昌的矛盾,养母郭榕一心想把他培养成标准的“旧社会资本家少爷”,吃穿用度都往顶配里凑,出门有包车,吃饭有佣人伺候,连穿衣都得讲究料子和款式,就盼着他能撑起乐家的门面。 可郭宝昌眼里看到的,远不止宅门里的锦衣玉食——他上学时认识的同学,一家人挤在胡同里的小破屋,顿顿喝稀粥都填不饱肚子,有回同学家的小弟弟饿极了,偷偷摸了邻居家一头生蒜啃,结果被父母按在地上打得哭爹喊娘,那场景像根刺似的扎在他心里。 他自己本就是穷人家被卖掉的孩子,更清楚底层日子的苦。小时候偶然得知,亲姐姐才十几岁就被卖到了暗门子,硬是被逼迫着做了不愿做的事,最后连死活都不知道。 一边是养母给的“少爷生活”,一边是自己和亲人们的苦难过往,这种强烈的反差,让他渐渐和养母有了分歧——郭榕想让他安安稳稳当乐家的继承人,可他满脑子都是对这种“奢靡生活”的质疑,总觉得自己不该活在象牙塔里,忘了底层人的苦。 后来母子俩的隔阂越来越深,直到郭榕临死前,躺在病床上只轻轻说了句“无牵挂”。这话传到郭宝昌耳朵里,他当场就红了眼,眼泪止不住地往下掉,哽咽着说:“她这是恨极了我啊!”他心里比谁都清楚,养母嘴上说“无牵挂”,其实是对他“不听话”的失望,也是对这段母子情的遗憾。 这份遗憾成了郭宝昌一辈子的心病,哪怕后来《大宅门》火遍全国,他每次提起养母的那句“无牵挂”,还是会红了眼眶。其实哪是恨啊,郭榕是爱得深、盼得切,才会因失望说狠话。