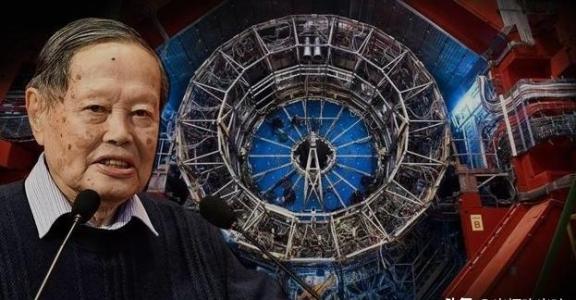

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 王贻芳提出的环形正负电子对撞机(CEPC)计划分两步走:先建周长50公里的电子对撞机,再升级为质子对撞机,总投资约1400亿人民币。 这笔钱相当于把上海迪士尼乐园重建三次,或是发射1000颗北斗卫星。杨振宁翻出美国教训——1992年耗资80亿美元的超导超级对撞机(SSC)项目因预算失控被国会叫停,白白浪费30亿美元。 他算了一笔账:中国人均GDP刚过1万美元,这笔巨资若投入教育或医疗,能解决多少贫困儿童的上学问题? 但王贻芳的账本另有算法。欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)耗资百亿美元,却让全球6000名科学家挤在日内瓦搞研究。 若中国建成CEPC,预计每年吸引数千名国际顶尖学者,带动超导材料、精密探测器等产业链升级。就像当年三峡工程催生特种钢材产业,对撞机可能成为下一个“技术孵化器”。 杨振宁的担忧不无道理。LHC发现希格斯玻色子后,相关论文作者中90%是欧美科学家,中国贡献不足2%。 若CEPC主导权仍在外企手中,中国可能重蹈“用市场换技术”的覆辙。就像高铁技术引进初期,德国西门子对核心控制器加密,中国工程师只能当“组装工”。 对撞机的核心设备超导磁铁,中国至今依赖进口。日本住友电工垄断着铌钛合金超导线圈技术,单根磁铁售价高达百万美元。 王贻芳团队曾尝试自主研发,却在2018年遭遇技术瓶颈——超导线圈在液氦环境下反复开裂。这场“卡脖子”危机暴露软肋:没有自主技术,再大的科学装置也可能沦为“外国零件拼盘”。 但突破正在悄然发生。2023年,西部超导公司攻克“无液氦超导磁体”技术,成本直降60%。若CEPC采用国产磁铁,不仅能省下200亿采购费,还能带动山西太原的超导材料产业集群。这就像当年京东方突破液晶面板技术,从被日韩打压到全球市占率第一。 支持者描绘的美好图景是:CEPC建成后,中国科学家可能摘取诺贝尔奖。但现实很骨感——LHC发现希格斯玻色子的6000名科学家中,仅有3名华人。杨振宁指出:“就算建成,运行主导权在欧美手里,诺奖与我们无关。” 但反对者忽略了一个细节:日本在超级神冈中微子探测器中投入6亿美元,虽未直接获奖,却培养出20位诺奖得主。对撞机可能成为“人才磁石”。 就像硅谷吸引全球工程师,中国若能提供顶级科研平台,或许能留住那些赴美深造的物理学子。 杨振宁的“民生派”逻辑直击痛点:2025年中国仍有6亿人月收入不足千元,癌症村、留守儿童等问题亟待解决。把2000亿砸向对撞机,被网友调侃为“用馒头钱造宇宙飞船”。 但王贻芳的“科技派”反驳:1964年苏联发射第一颗人造卫星时,人均GDP仅为中国三倍,如今其航天技术仍领先中国二十年。 这种争论本质是“短期主义”与“长期主义”的冲突。就像有人质疑北斗导航:“花千亿不如多修几条高铁。” 欧洲LHC升级计划耗资120亿欧元,预计2035年完成。若中国CEPC如期建成,将比欧洲早十年拥有“希格斯工厂”,掌握粒子物理研究主导权。 这种“弯道超车”策略,与日本在量子计算机领域的突袭异曲同工,2023年日本量子计算机“京”运算速度超中国“九章”十倍,迫使中国加速研发。 但风险同样巨大。美国SSC项目夭折后,其团队转向LHC,反而巩固了欧洲的领先地位。若CEPC因技术难题停滞,中国可能错失十年窗口期,重蹈俄罗斯在核聚变领域的覆辙——虽最早提出托卡马克装置,却因持续投入不足被中美反超。 杨振宁并非反对科学探索,而是主张“有所为有所不为”。就像华为每年将15%营收投入基础研究,而非盲目追逐5G专利。 对撞机之争的本质,是资源分配的艺术——如何在民生保障与科技跃迁间找到平衡点。 这场争论或许永远没有标准答案。若CEPC成功,可能催生下一个“爱因斯坦”;若失败,则会沦为“世纪烂尾工程”。 但有一点是确定的:当中国在贵州建造“天眼”FAST时,曾遭质疑“不如多建希望小学”,如今它已成为探索暗物质的国之重器。 或许正如王贻芳所言:“科学需要一点浪漫主义。”在芯片断供、光刻机被卡的当下,中国比任何时候都更需要“仰望星空”的勇气。 但对撞机这枚硬币的另一面,是6亿农民的医保缺口和3000万残障人士的康复需求。如何在理想与现实间抉择,考验着这个古老文明的智慧。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。