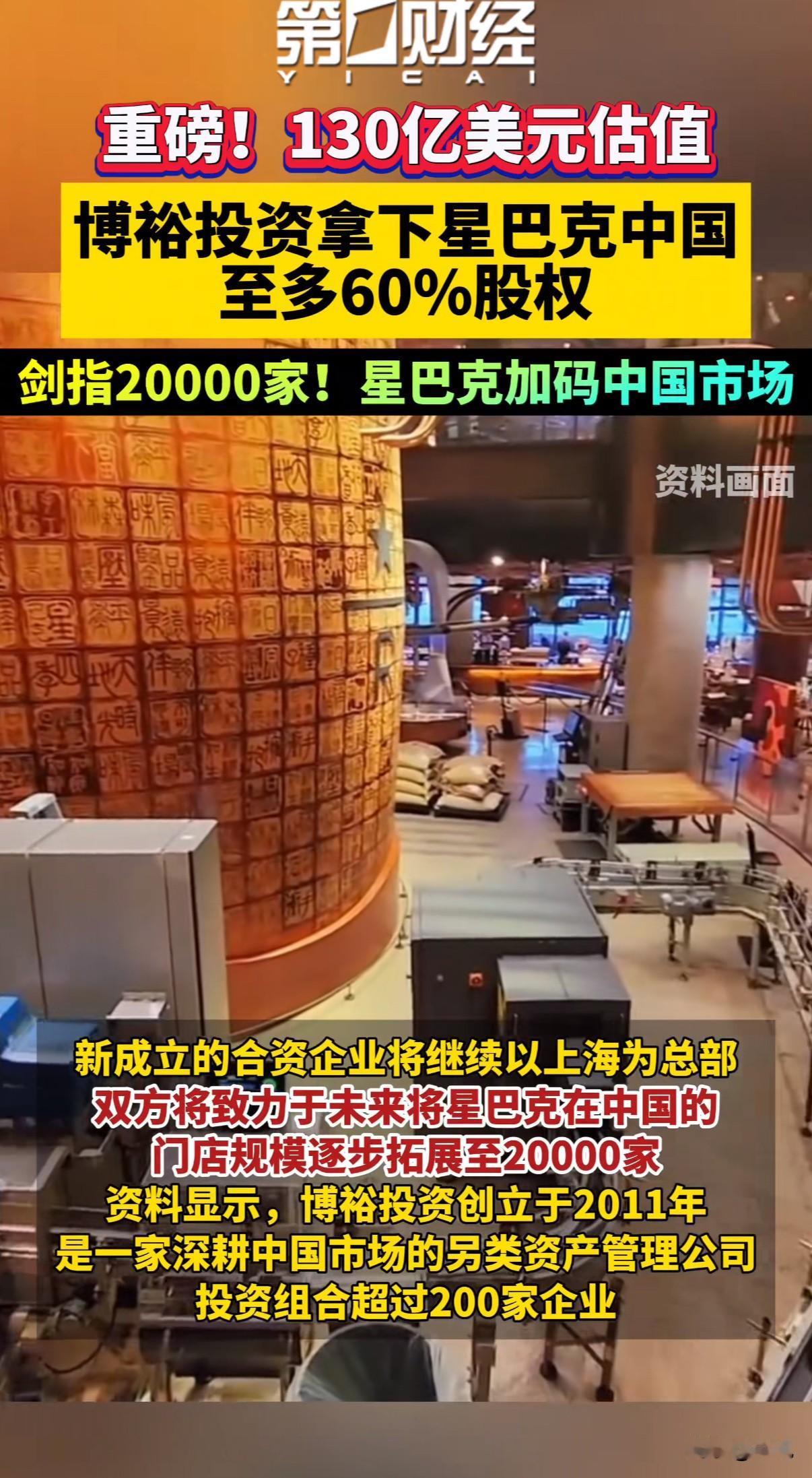

星巴克中国卖了,60%股权归了博裕资本。这事儿传了一年多,终于实锤了。 很多人没看懂这交易,觉得星巴克是不是不行了?其实人家算盘打得精着呢。 表面看是卖了控股权,实际上星巴克玩了一套“轻资产”模式。博裕掏出真金白银,基于40亿美元估值买下60%股权。但星巴克自己测算,中国业务总价值超过130亿美元。这数字怎么来的?包括三块:出售收入、保留的40%股权价值,还有未来十年甚至更久的品牌授权费。等于一边收钱,一边还能继续从中国市场长期赚钱。 说白了,星巴克这是找了个人帮它扛压力、拓市场,自己却牢牢握着品牌和知识产权不放手。 博裕凭什么胜出?在超过20家投资机构的竞逐中,博裕能拿下这个项目,是因为它能给星巴克最需要的东西——本土资源。博裕今年刚入股北京SKP这家高端商场,又参与了蜜雪冰城的投资,从高端到下沉市场都有布局。这些资源正是星巴克急需的。 星巴克在中国确实遇到麻烦了。市场份额从2017年的42%暴跌到2024年的14%,被瑞幸等本土品牌压得喘不过气。瑞幸通过提供更低价格和大力度的折扣策略,在门店数量上已超越星巴克。 为应对竞争,星巴克已在中国市场采取降价措施,这一策略虽有助于保持客源,但对利润造成了压力。 未来会怎样?新合资公司目标很明确:把门店从现在的8000家做到20000家。这意味着要疯狂下沉到小城市。2025财年,星巴克已经新进了166个县级市场,下沉市场占比从17%提升到35%。 为了下沉,星巴克甚至开始开“小店”了,把单店面积从200㎡压缩到80-120㎡,这都是为了适应小城市的商业生态。 但这背后也有个隐患:博裕作为私募基金,追求的是中短期财务回报;而星巴克的核心竞争力是“第三空间”体验和“伙伴文化”。资本的那套成本控制、效率提升,会不会把星巴克的品牌基因给侵蚀了? 这交易让我想起麦当劳中国2017年把控股权卖给中信和凯雷,引入本土资源后,麦当劳在中国的扩张节奏与本土化速度明显加快。星巴克显然也想复制这条路。 洋品牌在中国市场,从前那种“全球经验输出”的模式玩不转了,现在得靠本土智慧才能活下去、活得好。星巴克这次“以退为进”,实际上是一次模式上的重启,把本地化的执行权交给能够动用更深本土资源的投资人。 你觉得这笔交易后,星巴克在中国能重回巅峰吗?欢迎在评论区聊聊。

![跨年妖股,呼之欲出![大笑]](http://image.uczzd.cn/2379196693435165021.jpg?id=0)