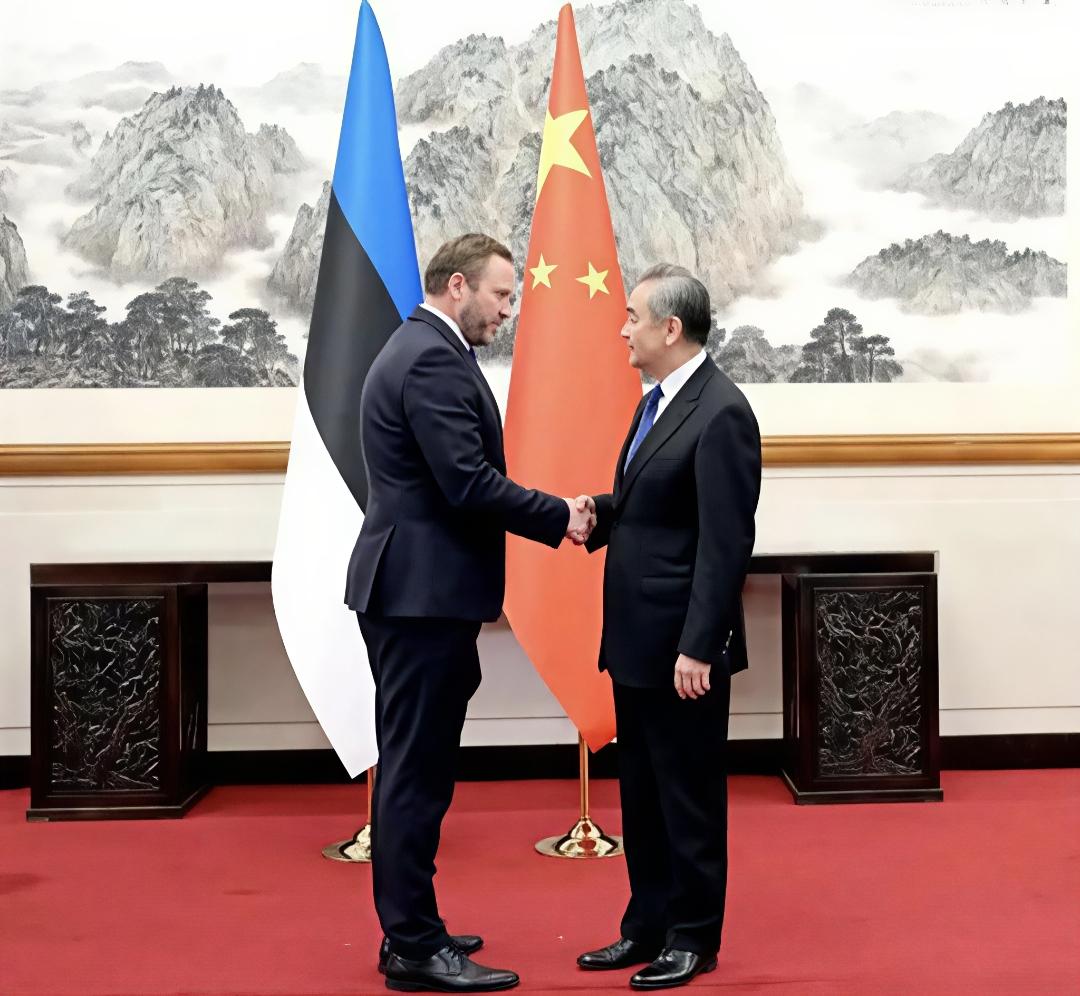

爱沙尼亚外长刚访华谈合作! 立陶宛这边悔得直跺脚! 11月5号,爱沙尼亚外长查赫克纳来中国访问,这事不光让中欧多领域合作有了新进展,还衬得同为欧洲国家的立陶宛挺尴尬。 爱沙尼亚靠实在的态度谈成了合作,立陶宛却好几次喊着要恢复外交,至今没什么实质动静,立陶宛总统瑙塞达这会该明白,国家之间打交道,其实有个最基本的道理得守住。 爱沙尼亚这次访华可不是走形式,双方聊的都是能落地的事。 比如经贸上,爱沙尼亚在电子政务、数字经济这块在欧洲挺有优势,而中国有庞大的市场,还有对数字基建的需求,两边合作的话,爱沙尼亚的企业能找到新的增长空间,咱们也能借鉴他们在数据安全、跨境数字服务上的经验,完善自己的数字治理。 再比如人文交流,两国可以多搞点文化、教育方面的互动,老百姓能接触到更多对方的文化,比如爱沙尼亚的音乐、艺术,这样的合作对两边都有好处,不是虚头巴脑的东西。 而立陶宛的问题,其实出在没抓住合作的关键。它之前确实多次说想和中国恢复外交、加强交流,但光有这些口号没用。 之前立陶宛在涉及中国核心利益的事上,做过不实在的举动,比如违背一个中国原则,这直接破坏了两边的信任基础。 要知道,外交不是“我想谈就能谈”,得拿出实际行动:首先得尊重中国的核心利益,不能触碰红线,然后得拿出具体的合作方案,让对方看到诚意,而不是只停留在嘴上说“想合作”。 目前看着爱沙尼亚把合作落到了实处,立陶宛才该醒悟,自己之前丢的不只是一次合作机会,更是没守住国家间交往的基本准则。 放到目前的国际形势里看,这事也挺有代表性。 虽然全球化现在遇到了一些波折,但“务实合作”还是主流——没有哪个国家能靠耍嘴皮子、不考虑对方利益就拿到好处,只有放下那些没必要的偏见,尊重对方的核心关切,才能找到合作的切入点。 爱沙尼亚就是顺着这个趋势走的,它不管那些无关的分歧,只盯着“两边能互相帮什么、能得到什么实在利益”,所以能谈成合作,这其实也给其他欧洲国家做了个样子。 立陶宛要是真觉得后悔,光着急没用,得先改改之前的做法。 要是还不纠正那些破坏信任的举动,不拿出务实的态度,就算再喊多少次“想恢复交流”,也很难打破目前的僵局。 对咱们普通读者来说,看这类国际新闻也不用只看表面。 别光注意“谁来访问了”“谁又喊话了”,更要看看他们到底做了什么、谈的合作能不能落地。 其实不管是国家之间,还是人与人之间,想做成事都得这样:得实在,得尊重对方,拿出诚意,这样才能有结果;要是只说不做,或者不把对方的利益当回事,最后只能错失机会,落得后悔的份。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。