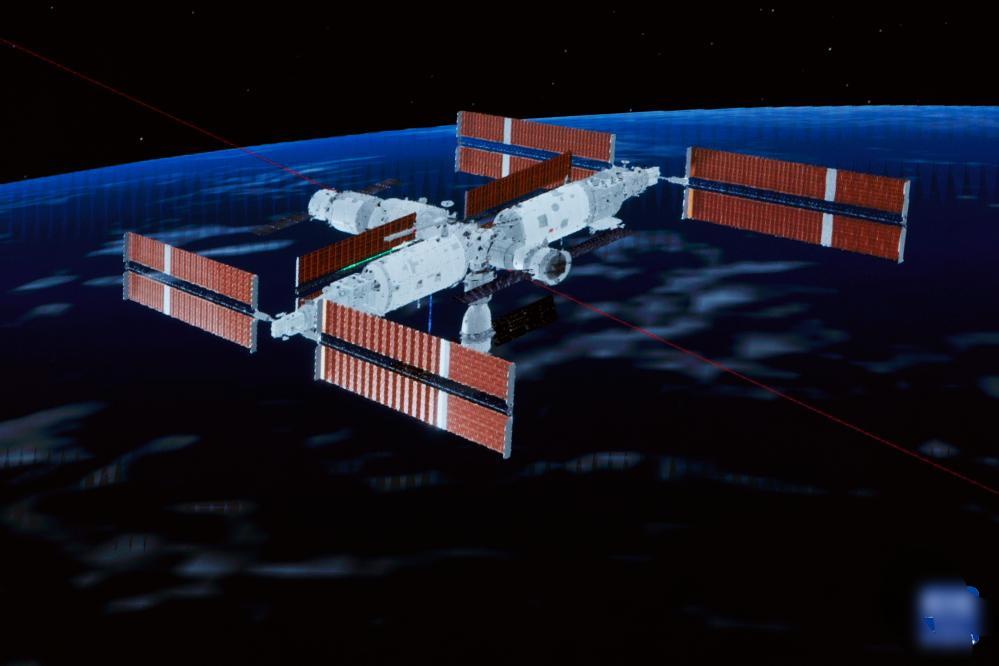

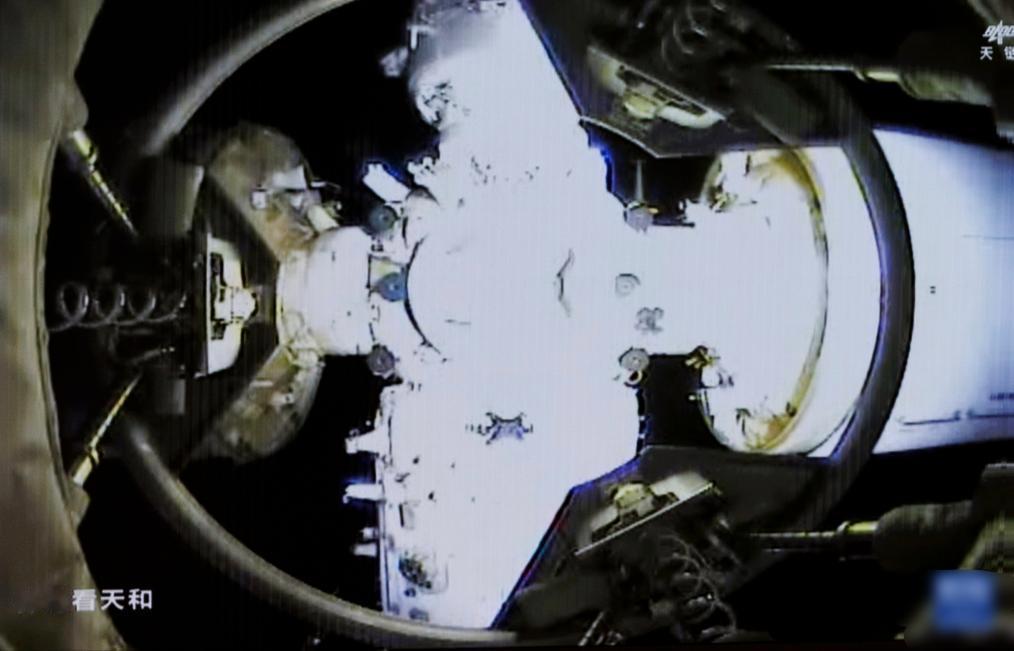

这事真的出大问题了!原本今天该回来的神舟飞船,突然宣布推迟返回,三名航天员还困在天上,原因居然是飞船疑似被撞了!那咱们的“新科技”到底扛不扛得住? 神舟二十号没按时回来,整个航天圈都被这突如其来的变故震得一愣一愣的。 原计划11月5日准点返航,甚至连东风着陆场都早早布置好了欢迎仪式,可一纸公告打破了所有预期。 中国载人航天工程办公室正式确认:神舟飞船疑似遭遇空间碎片撞击,任务紧急推迟,返回时间未定。 消息一出,不少人第一反应是:是不是哪儿出问题了? 可冷静下来后大家才意识到,这不是系统故障,也不是人为失误,而是来自太空的“暗箭”——微小碎片。 这次事发突然,但其实也不是毫无征兆。过去几年,关于轨道碎片的警告层出不穷,而这次,终于撞上了。 神舟二十号在轨运行已超过190天,三名航天员陈冬、陈中瑞、王杰早已完成所有既定任务,甚至在返航前一天,顺利完成与神舟二十一号的交接仪式。 按理说,一切都该顺利落地。可偏偏就在这个节骨眼上,飞船疑似受损,风险陡增,只能紧急按下“暂停键”。 这并不是一次简单的技术延误,而是对整个中国空间站系统的一次临场考验。 目前,6名航天员共同驻留在空间站,空间资源压力陡然上升,生活保障系统必须拿出极限能力来应对。 而地面工程师们则正通过机械臂巡检、舱外相机拍摄、气压与热控监测等方式,全力判断飞船受损程度。 空间碎片这回事,看不见、摸不着,却能真刀真枪把金属撞出大洞。 根据公开数据显示,截至2024年,轨道上尺寸超过1厘米、足以构成威胁的碎片已超过100万个。 这些碎片以7.9公里每秒的速度围着地球飞行,哪怕只有几毫米,也可能击穿飞船外壳,破坏密封系统,甚至危及航天员生命安全。 这不是危言耸听。就在去年,中国空间站的天和核心舱太阳翼才刚刚遭遇类似撞击,随后紧急修复。 而国际空间站的机械臂,也曾被撞出一个触目惊心的破洞。现在轮到神舟飞船“挨了一下”,也只能说是迟早的事。 问题在于,中国空间站本体有着完整的分层防护体系,关键区域加装了类似“太空铠甲”的复合结构,能有效抵御微小碎片撞击。 但神舟飞船不同,它是用来返回地球的,结构更轻,设计更注重再入气动性能,没办法像空间站那样“穿盔戴甲”。 这就意味着,一旦受损,影响可能直接波及再入安全。 如果裂痕出现在热防护层,那就是生死级别的风险。 因为飞船在再入大气层时,表面温度会飙升至千度以上,哪怕一个针眼大小的破口,都可能造成不可逆的失压甚至结构解体。 这也是为什么工程团队宁可推迟,也要等彻底评估结果的最根本原因。 那要是真不能回来了呢?其实中国航天早就准备好了“后手”。 按照“发一备一”策略,神舟二十二号早已在酒泉待命,随时可以顶上,执行紧急接回任务。 只要一声令下,10天内就能发射升空,把三名航天员安全带回家。 更重要的是,中国目前已掌握快速发射技术,从箭船同步组装到平头垂直转运,发射准备周期已被压缩到极限。 这背后,是中国航天近十年在“危机应对能力”上的持续投入。 从主动规避碎片到被动防护结构,从舱外维修系统到应急返回机制,一个多层级、覆盖全流程的应急体系已经成熟运行。 而这次神舟二十号的“危机暂停”,恰恰是对这一体系的一次全面实测。 外界可能担心,6名航天员长期共同驻留,会不会超出空间站承载极限? 但从目前来看,空间站的生命保障系统运转稳定,水电气储备充足,甚至部分物资由神舟二十一号带上后还有富余。 换句话说,这不是资源告急的问题,而是如何确保每一步都万无一失的问题。 在国际层面,这次事件也再次敲响了太空安全的警钟。空间碎片问题早已不是某国的烦恼,而是全人类的共同挑战。 中国早在2015年就成立了空间碎片监测中心,并定期公开轨道参数,与美、俄、欧等主要航天国家建立安全信息互通机制。 但就目前碎片增长的速度来看,这还远远不够。 更大的问题是治理缺位。太空碎片的主要来源,包括退役卫星、火箭残骸、碰撞产物和反卫星试验残片,很多都与人为操作有关。 可惜,至今没有一个全球统一的“碎片清除标准”,也缺乏强制执行机制。 中国正积极研发激光烧蚀、机械臂捕获、飞网捕捉等主动清除技术,但在真正清除前,像这次这样“被撞”的风险还会持续存在。 所以这不仅是一场技术事件,更是一场太空秩序的博弈。 中国这次做出了“宁可推迟也要确保安全”的决策,表面看是保守,实则是极度冷静和负责任的体现。 在没有百分之百把握之前,不冒进、不妥协,是对航天员生命的最大尊重,也是在为全球航天活动树立一个范本。

书犹药耶 善读可医愚

祈福中国神舟20航天员平安返回

七巧玲珑

能不能在空间站外面装一层防护网,就跟俄乌战场上的坦克防无人机那样,再多一层防护,或者,那些上太空的报废物品(卫星什么的)能不能堆在外围当防撞部件?或者多弄几个机械臂抓着报废物品围在周围

开心

可以用21号飞船先返回,后续再发射备用飞船给空间站。

算命先生

大惊小怪的,这点小问题能难道我们的航天人?危机测试一下,以后会做得更好!

用户10xxx85

又臭又长蹭热度[并不简单]

老帅哥

又臭又长蹭热度