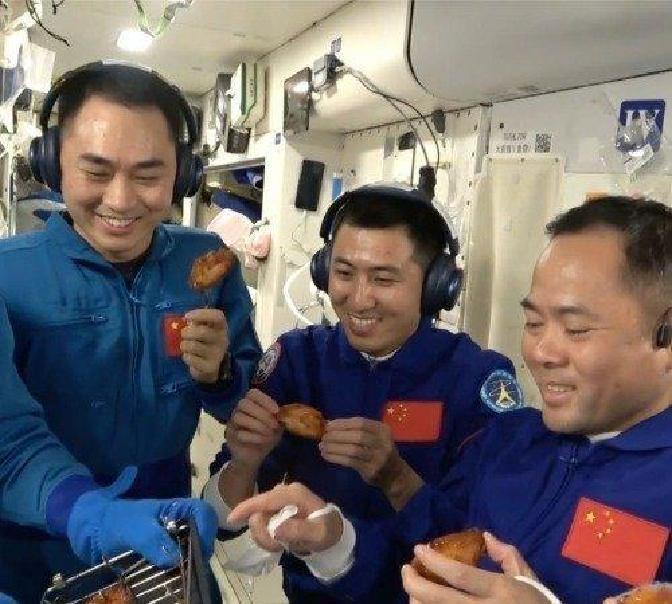

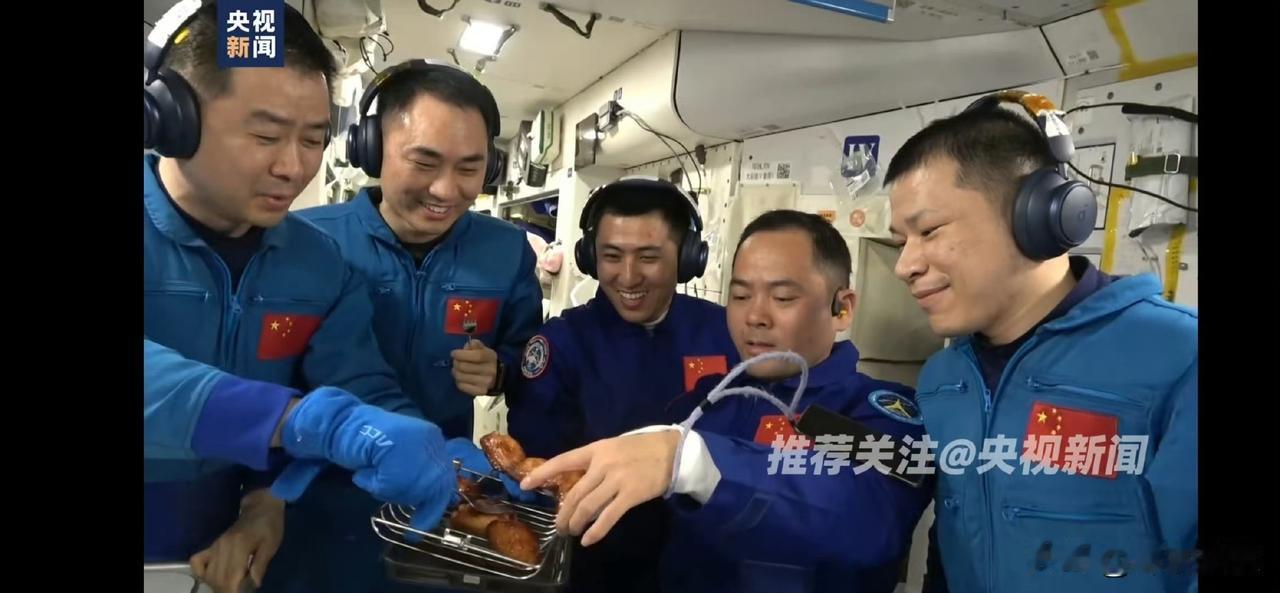

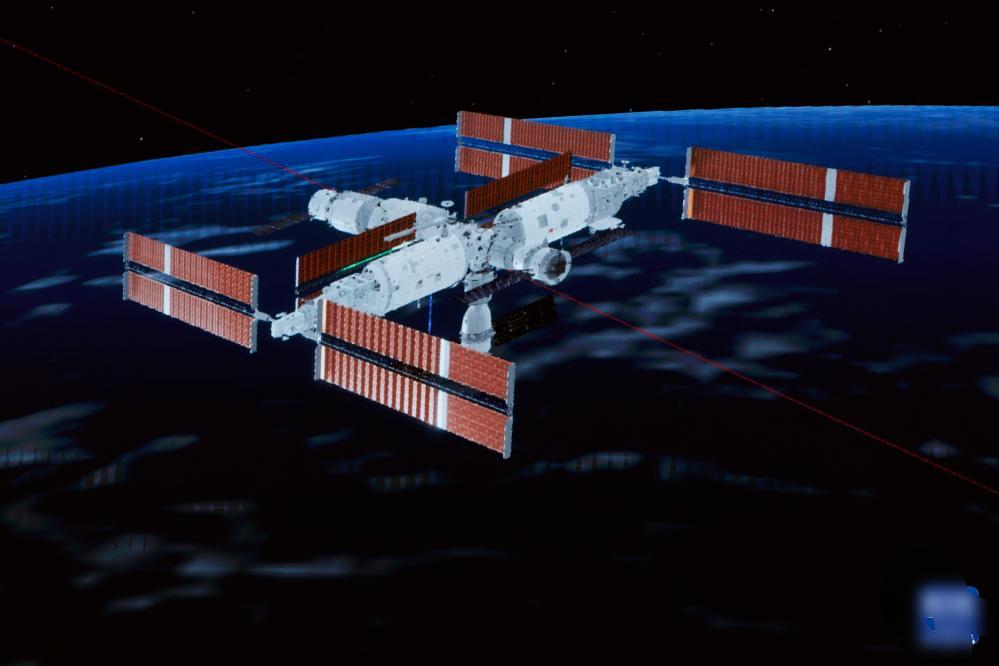

就在刚刚 据媒体报道,中国空间站方面突然宣布了。 这事不是噱头,关键在把“能吃饱”升级到“能吃好”。我国自2021年神舟十二号入驻天和核心舱起,就配有食品加热器、冷藏冷冻柜,菜单不断扩展。现在把热风烹调搬到轨道,被提到“太空烤箱”或“太空版空气炸锅”,核心还是控温、风路和油烟治理能力的进步。 拿菜谱变化说话。过去以袋装、罐装、复水和加热为主,口感稳定但层次有限。如今据称开始试验热风烹调肉类,说明设备能在密闭腔体内稳定控温并管理颗粒物。对比国际空间站,2019年“Zero G Oven”在轨试烤曲奇,单块用时约两小时,样品带回地面评估,未在轨食用,重在验证工艺边界。 再看微重力下的“火候”。在轨不存在自然对流,加热全靠受控风道和接触传热。实验设备要把风速、温度、湿度和循环路径配平,同时要有多级过滤,避免碎屑、油雾进入舱内通风。我国空间站本就有分区通风和高效过滤,这次装置大概率接入既有体系,降低额外负担。 人员规模也是推力。我国乘组在交接阶段多次实现6人同轨,工作时间长、能量消耗高,单一加热方式难以覆盖差异化需求。若热风烹调稳定可靠,就能在保障营养的同时提升就餐效率,减少长任务期间的疲劳感,这是直接收益。 安全边界必须盯紧。舱内不使用明火,热风烹调的最高温度、腔体密封、异常断电与超温联动,都要与电源管理和火灾监测协同。能耗也是硬指标,设备应避开峰值作业时段,保证关键载荷优先。 油烟与气味控制是另一关。封闭腔体、油水冷凝、渣屑收集、可更换滤芯,这些在地面舱段试验已反复评估。在轨应用强调可维护性和可追溯,便于故障定位和快速更换,避免影响周边仪器。 说回海外路径。美俄多年以加热预制食品为主,稳定、可控、易保存,但热加工空间有限。欧洲团队曾提出控制面包屑的在轨烘焙方案,核心同样是颗粒和气味管理。大家绕来绕去,落点都在密闭、净化和能耗。 不少人关心中式现炒。要实现高温、短时、均匀的效果,在轨需要封闭锅体、机械翻动、高速抽排与冷凝回收一体化设计。未来可能采用滚筒式或刮板式结构,并与舱内风路分级隔离,这些都需要进一步试验验证。 从餐桌延展到任务纵深。若在轨热加工形成稳定方案,可平移到月面驻留舱和更远任务的生活模块。模块化、可拆洗、标准接口和低维护周期,将决定推广速度。 今天这步,指向很清楚:提升在轨生活保障的质量与细节控制。把吃这件事做扎实,人在轨的状态更稳,工作就更能顶住强度。 等到更多在轨数据公开,哪种菜式更稳、哪种流程更省电、哪种过滤更耐用,答案会越来越清楚。把事做细,就是最大的硬实力。