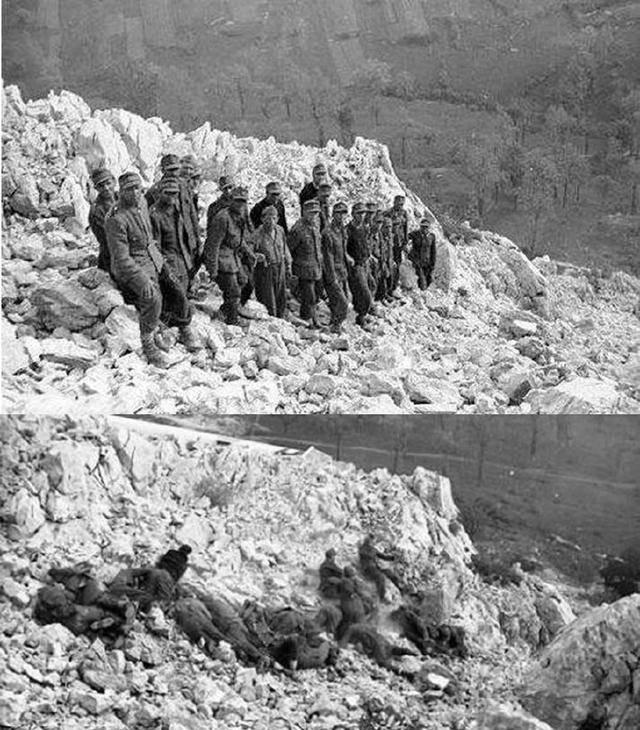

苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,因为只有打下柏林,哪怕苏联亡国了,二战主力依旧是苏军。如果不攻克柏林,那么苏德战争中苏军战死的那916.48万士兵就白死了。 虽然苏军已经兵临柏林城下,而美英盟军也从西线快速推进,距离柏林仅100公里左右。表面上看,德国败局已定,但斯大林有着更深层的忧虑。 如果苏军不亲手攻克柏林,即便德国投降,苏联在战争中所付出的巨大牺牲可能会在国际政治舞台上被淡化,其战后的话语权和利益安排将面临极大的不确定性。 因此,对苏联领导层而言,柏林不仅仅是一座城市,它是纳粹德国的心脏,攻克它象征着苏联对法西斯主义取得了决定性的、无可争议的胜利。这份象征意义,是用鲜血铸就的,无法与他人分享。 基于这种强烈的政治考量,苏联不惜投入重兵。朱可夫元帅的白俄罗斯第一方面军、科涅夫的乌克兰第一方面军和罗科索夫斯基的白俄罗斯第二方面军,总计超过250万兵力、数万门火炮、数千辆坦克和飞机被集结起来。 与之对抗的德军虽然已是强弩之末,但仍集结了约100万人死守柏林,并构建了多层次、纵深的坚固防御体系,由擅长防御的海因里希大将指挥,企图将柏林变成“德国版的斯大林格勒”,进行最后的困兽之斗。 1945年4月16日凌晨,这场殊死较量以苏军强大的炮火准备拉开序幕。朱可夫元帅甚至别出心裁地使用了143部大功率探照灯,在黎明前突然照射德军阵地,意图震慑敌人并为己方部队照明。 苏军迅速突破了德军第一道防线,但在被称为“柏林之锁”的泽洛高地遭遇了德军的顽强抵抗,战斗异常惨烈。 斯大林亲自下达军令状,要求不惜代价尽快拿下高地。经过浴血奋战,苏军最终克服了这一关键障碍,德军在奥德河—尼斯河的防御体系被全面突破。 到4月25日,苏军完成了对柏林的合围,同一天,苏军与美军在易北河实现了历史性的会师。此时的柏林市区,战斗进入了最为残酷的巷战阶段。 苏军不得不将坦克部队化整为零,与步兵、炮兵和工兵组成强击群,逐个街区、逐栋楼房地与德军争夺。德军利用每一座建筑、每一个地下室进行抵抗,而苏军则付出了巨大的伤亡代价向前推进。 4月30日,在希特勒自杀后不久,苏联红军战士叶戈罗夫中士和坎塔里亚下士将象征胜利的红旗插上了德国国会大厦的圆顶。5月2日,柏林守军残部投降。短短十余日的柏林战役,苏军付出了约30万人伤亡的沉重代价。 如此高昂的牺牲,必须放在更宏大的背景下来理解其价值。整个苏德战争中,苏联的损失是空前惨烈的。苏军死亡、失踪约1194万人,军民总伤亡更是超过了2660万。战争给苏联带来了巨大的创伤,1710座城镇、数万个集体农庄和企业遭到严重破坏。 正是基于这样惨痛的付出,苏联领导人决心必须通过攻克柏林这一具象化的胜利,来确保其牺牲没有白费,并以此向世界,特别是向西方盟友,明确宣示:苏联是击败纳粹德国的中流砥柱,这一点不容置疑。柏林战役的胜利,使得苏联得以在1945年5月9日,在柏林正式接受了德国的无条件投降。 然而,胜利的喜悦很快被新的现实冲淡。柏林战役结束后,战时同盟的裂痕迅速显现。欧洲的和平曙光初现,但地缘政治的对立和意识形态的差异使得苏、美、英从战友走向对手。 甚至在德国投降后仅四天,英国首相丘吉尔就向美国新任总统杜鲁门表达了对苏联扩张的担忧。 不到一年,丘吉尔发表了著名的“铁幕”演说,战时同盟关系实质上终结。攻克柏林,为苏联在战后初期赢得了巨大的声望和战略主动权,使其能够主导东欧的政治安排,并在随后成立的联合国中占据重要地位。但另一方面,它也某种程度上加剧了与西方世界的互不信任,为即将到来的冷战埋下了伏笔。 回过头看,苏军不惜巨大伤亡坚决攻占柏林,其行动远远超出了一场军事胜利的意义。它是对苏联人民在整个伟大卫国战争中承受的难以想象的苦难和牺牲的一个历史性交代。 它强有力地证明,那916万多苏军将士的牺牲没有白费,是他们和所有苏联人民共同的努力,最终碾碎了纳粹的战争机器,为欧洲带来了和平。 这份用鲜血换来的政治资本和历史定位,在战后复杂的国际格局中,对苏联而言至关重要。正如历史所表明,柏林战役不仅终结了纳粹德国,也深刻地塑造了战后的世界秩序。