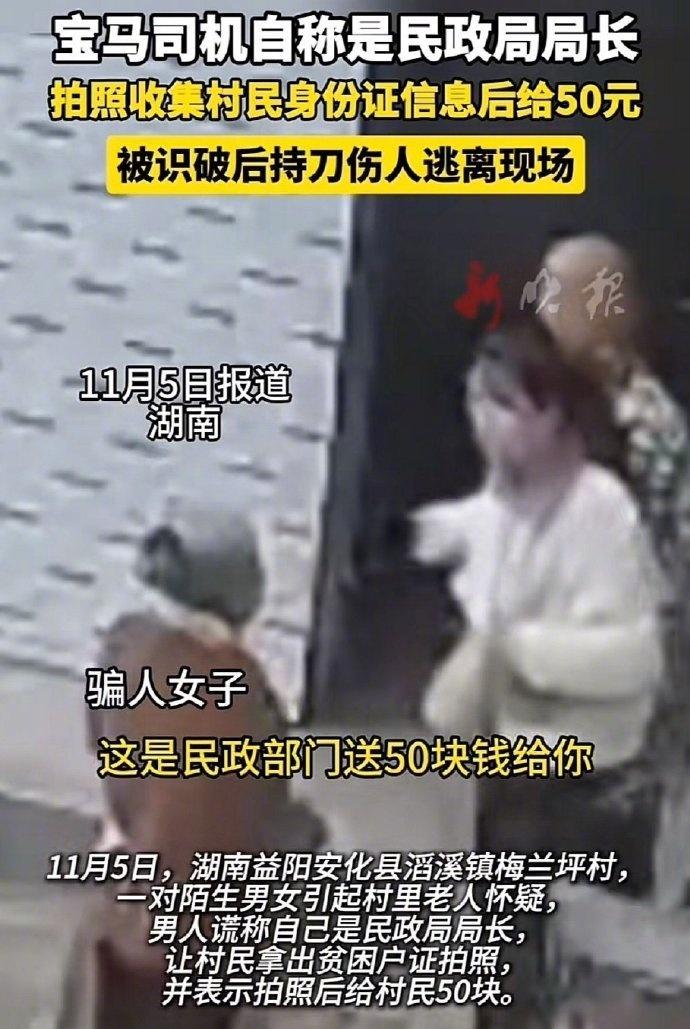

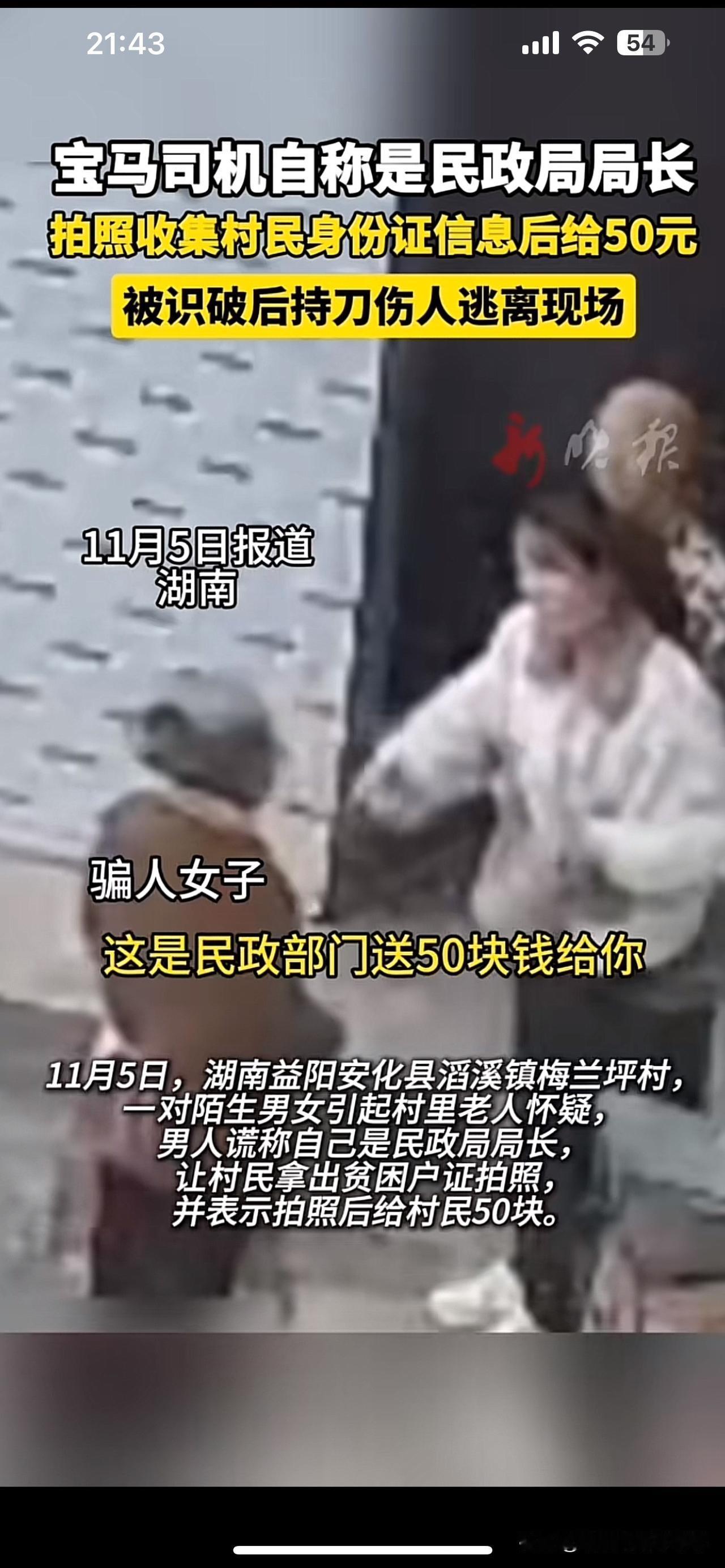

【假“局长”下乡行骗不成持刀伤人 乡村防诈不能仅靠村民火眼金睛】乡村防诈需建立更立体防护网络 据观察者网报道,11月5日上午,在湖南益阳安化县滔溪镇梅兰坪村,来了一对开宝马的“不速之客”。其中,男子谎称自己是“民政局长”,拍照收集村民身份信息如身份证、银行卡等,每人给50元。没想到,这场并不高明的骗局一下就被大爷大妈给识破了,反问道:“没有好处,你给我50块干嘛?”并准备报警。见行事败露,男子竟持刀扎伤了一名前来帮忙的老人。警方表示,已锁定涉事车辆,案件正在侦办中。 @我是霁月呀 认为,这件事很值得大家深思。一方面,它毫不留情地暴露出乡村地区依然是个人信息保护链条上最脆弱的一环,骗子之所以选择下乡,正是看准了这里信息相对闭塞、部分留守老人防范意识不足的弱点。用区区50元就想行骗,而这些信息一旦流入黑产链条,很可能为电信诈骗、非法贷款提供“养分”。 另一方面,大爷大妈们的“火眼金睛”也让我们看到了希望的曙光。他们没有因为对方自称是“局长”就放下警惕,而是用最朴素的常识筑起了第一道防线。这份难得的清醒,绝非偶然,而是近年来基层持续开展防骗宣传的成果显现。 然而,我们更要清醒地看到:当骗局升级为暴力犯罪,说明乡村安全防护网还存在着明显短板。唯有让安全防护跑在犯罪行为前面,才能真正确保每一位村民的合法权益不受侵害。 乡村防诈需要建立更加立体的防护网络:既要继续加强群众的防骗意识,更要完善基层基层反诈防诈的防控体系;既要依靠村民的警惕性,更要发挥科技手段的预警作用;既要做好事前防范,也要强化事后追查。只有形成多方合力,才能有效遏制个人信息黑产向乡村蔓延的势头。